書道から筆跡診断/筆跡研究へ

2.1. 筆跡が与える印象

2.2. 自己表現としての筆跡

3.1. 目標設定

3.2. 現在の筆跡を分析する

3.3. 道具の選び方

4.1. 基本的な書き方の見直し

4.2. 模写トレーニング

4.3. 筆跡改善のためのドリル

4.4. 日々の練習の重要性

5.1. モチベーションを維持する方法

5.2. ストレスを軽減する工夫

5.3. ポジティブな自己評価

6.1. 自信の向上

6.2. コミュニケーションの質向上

6.3. 感情の安定

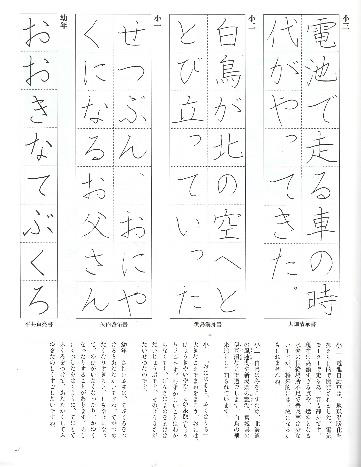

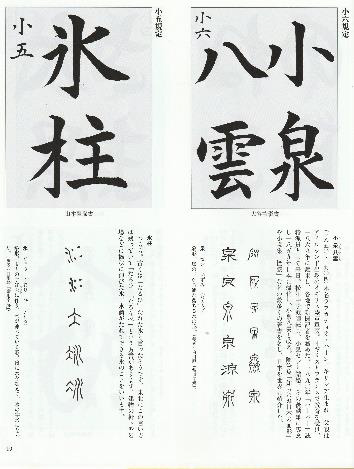

数字と文字のお手本と数字を練習したもの(右の一部先生の書き方の指導あり)

美しい文字を書く技術は世界中にあります。しかし美術の域に達するものとしては中国や日本の書道とイスラーム世界のアラビアカリグラフィが双璧といえるのではないでしょうか。イスラームの人々が誇り、連帯感の象徴として愛好しているアラビア語カリグラフィ、そのアラビアやイスラームの世界についての地理や書の歴史などの解説をお聞きしました。次に、まずは市販されていないということで、竹ペン作りから始まりました。最後は講師の先生に仕上げていただきました。墨は墨汁です。毛筆の書道と違い、ペンの筆先の幅によって文字の大きさが決まります。またにじみやカスレはありません。数字は左から右に書いていきますが、文字は左から右に書いていきます。ゆっくりゆっくりと筆を運び、手本と同じようになるようペンの運び方を練習します。払っているように見えるとこともありますが基本最後までペン先がしっかり紙についていて、毛筆のように跳ね上げたり払ったりはしません。ひし形の大きさが筆先の幅です。それの1個分や1個半、三個分、五個分などしっかり決まっているそうです。このほかにも違う書体もいくつかあるそうです。毛筆と異なる書き方に触れて世界が広がりました。

- 腕や手を動かして筆記する「運動」要素

- その場で自分の目で見てどこにどう描くかという「視覚」要素

- 言葉を見える文字にして外に出して確認する「自己参照」要素

短期記憶と長期記憶

「記憶」という働きは、「記銘」(情報を受け取る)⇒「保持」(情報を保つ)⇒「想起」(必要に応じて呼び出す)という3段階になっているそうです。「もの忘れ」はおもにこのプロセスの「想起」の機能低下だそうです。

目や耳などの感覚器から入ってきた情報は脳の「海馬」という部位で一時的に保管されますが、そのほとんどが消え去るそうです。

しかし、繰り返し口に出したり、思いだしたりすることによってかたちづくられた情報だけが、大脳皮質へ送られて、そこに刻み込まれるのだそうです。

記憶は保持される時間によって「短期記憶(数秒から1分ほど)」と「長期記憶(数分から年単位)」に分けられるということはお聞きになったことがあるかと思います。「海馬」の容量は小さいが、大脳皮質の容量は大きいのだそうです。

人の顔は覚えているが名前が出てこない、つい先ほど食べたものが思い出せない、少し移動したら何をしに来たかわからなくなった等、ご経験がある人もいるかと思います。認知症になると今に近いほうから記憶が消えていくようです。

しかし、自分が昔、手足を動かし、身につけた行動や技術は衰えはすることがありますが、そう忘れるものではないようです。自転車の乗り方など、歳をとると体力から困難になることもありますが。

長期記憶は「陳述記憶」と「手続き記憶」の2つに分けられる。

陳述記憶とは、「海馬」を使い、言葉やイメージで表すことのできるもので、学習による意味記憶(知識に関するもの)と体験によるエピソード記憶(主観的な思い出)があるそうです。

「手続き記憶」とは「大脳基底核」と「小脳」を使うため、記憶障害になっても失われにくいと考えられています。例として、ピアノの演奏、スキーの技術、自転車の乗り方、水泳の泳ぎ方、けん玉のコツなど身体で覚えた「動作や技術の記憶」だそうです。

以上、参照:Eisai「もの忘れの教室」

手や腕でしかも毛筆という扱いにくい用具を使い、技術を習得すること、そして言葉を文字で筆記することは「記憶」に深く関係しています。

いかがでしょうか?古文書を小筆や筆ペンで書くということは、脳の活性化や記憶に非常に良いと思いませんか?

是非、体験をしてみてください。筆跡研究所でもお待ちしています。

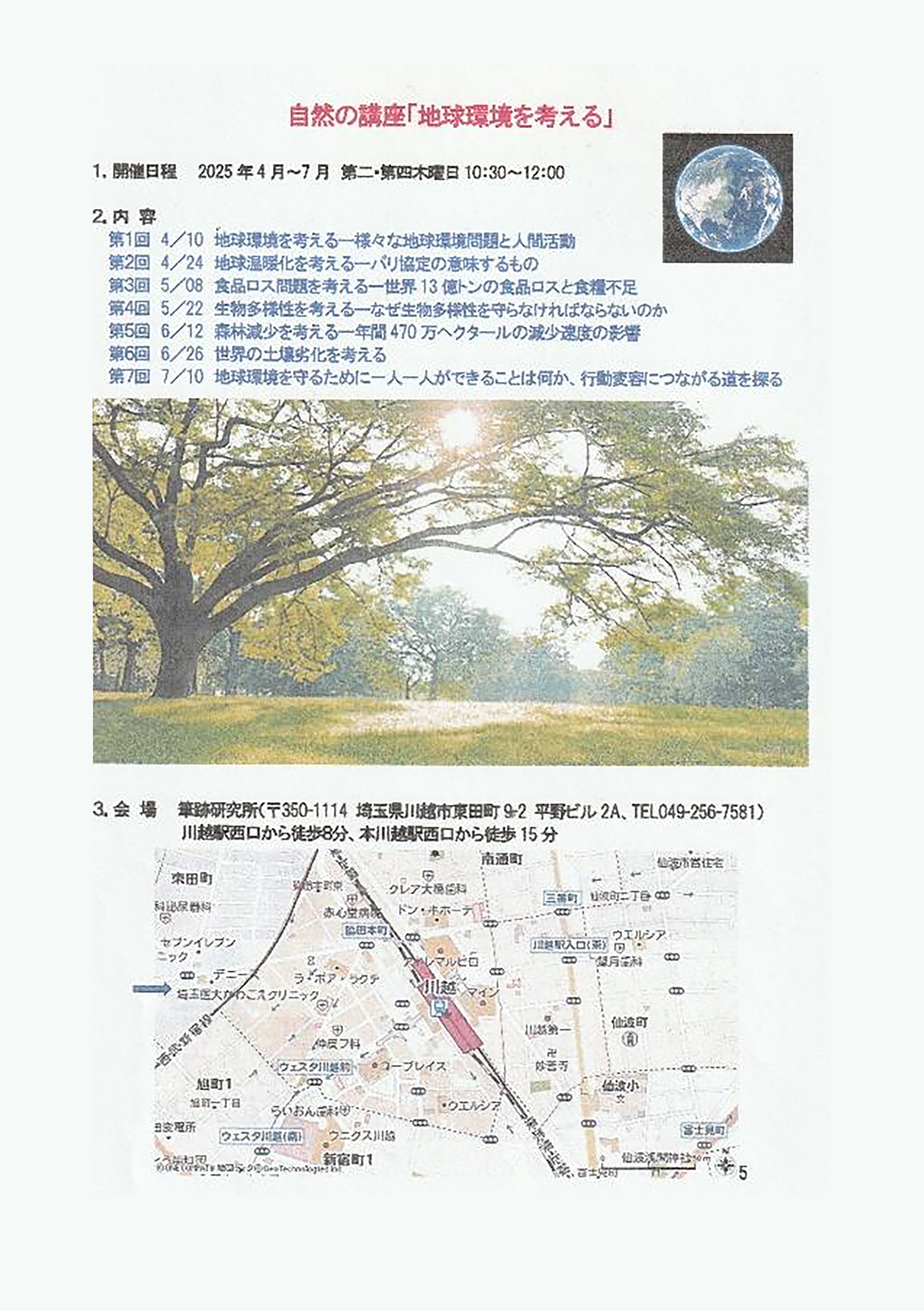

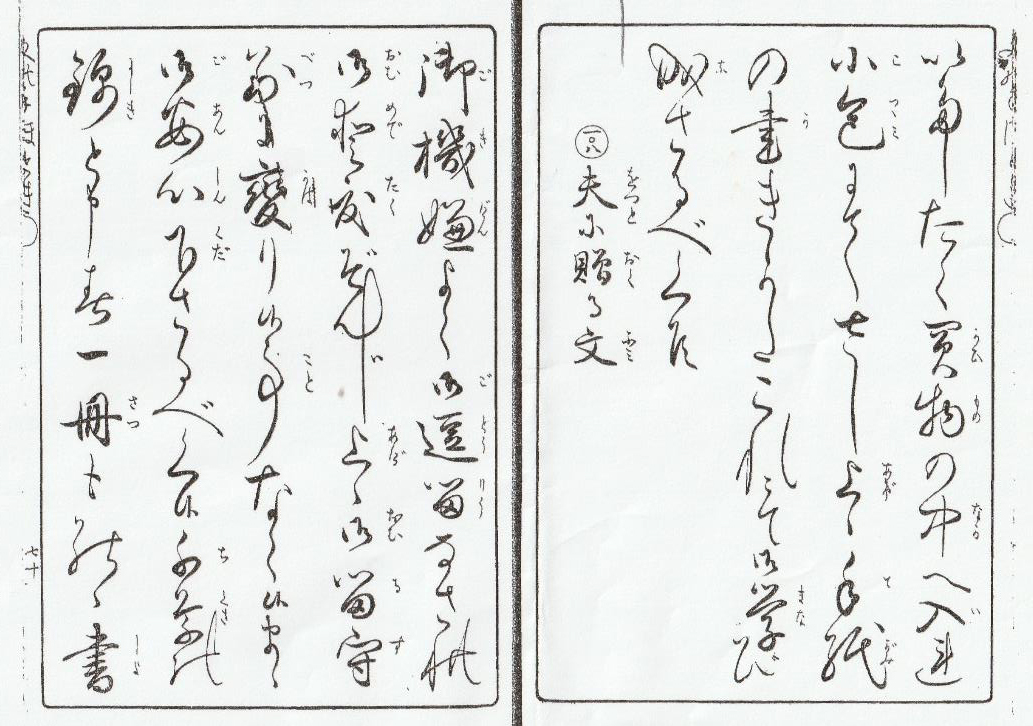

これから解読できたものから順次掲載します。まず初めに斎藤茂吉の短歌の色紙です。変体仮名が使われています。これは茂吉の記念展に於ける複製です。

明治33年の「小学校施行規則」で仮名が一音一字に決められた結果、現行のひらがなとカタカナになりました。それ以外の字体(あ:阿・愛・悪・亜など)は「変体仮名」と呼ばれ、教育現場では指導されなくなりました。もちろんすべてすぐに一音一字になったのではなく、社会生活においては変体仮名を学んだ人たちは使っていたわけです。現在ではほとんど読めない状況になってしましました。

さて、上掲の歌は、斎藤茂吉「ふ(婦)りさけて 峠を(乎)見れ(連)ば(盤) 現身は(者) 低きにより(里)て 山を越えにき 茂吉」です。

斎藤茂吉歌集「たかはら」昭和5年、高野山で開かれたアララギ安居会(あんごえ)に参加したときの歌で、「紀見峠遠望」と註がある。意訳すると、遠く仰ぎ見ると峠か見える、そこで生きている人々は山の低いところを通って苦労を少なくするために苦心して道路を作り行き来をして生活していたのだなという気付きを詠んだ歌

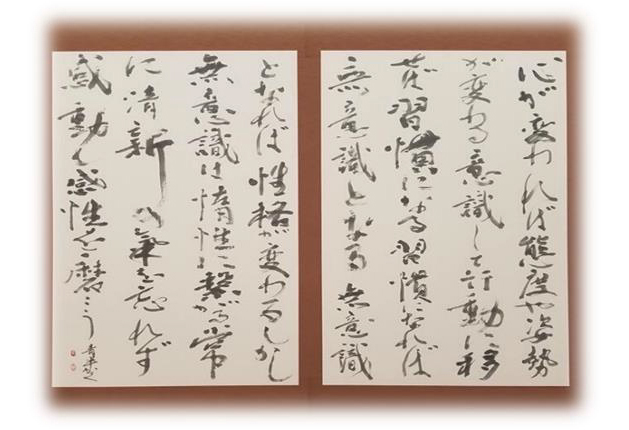

さて、色紙の書き方をみて、揮毫するという行動から、同じ行動である、話す、歩く、食べるなど共通の日常に於ける行動スタイルを少し、推察してみましょう!もちろん色紙揮毫という日常とは違う意識も働いていることになりますが、これは特に何かを構えて意識したときの行動、対人関係の表れになるかと思います。

斎藤茂吉は、この色紙では、一文字一文字、上下左右や文字間を等間隔にきちんと並べて配置する書き方です。これは全体への配慮や文字と文字の間をあけて落ち着いた書き方です。一つ一つ確実に計算して訂正に行動する傾向が見えます。几帳面といってよいでしょうか?

茂吉の性格をネット検索すると、何事も準備を十分にし、独自の価値観を持ち、とことん極める傾向があるようです。半面、他人に厳しい面もあります。行書体で書かれていますので、感性も感情も豊かな面もあるようです。

筆跡診断は一字一字の筆跡の特徴(構成・字形・線の長短等)と文字の書き進め方(章法)によって筆者の書いた時点の行動スタイルを診断するものです。したがって書の鑑賞とは違いますが、あえて筆跡診断を活用した私流の書の鑑賞法です。「書く」という「行動」に焦点を当てた説明がわかりやすいかと思いますが、いかがでしょうか?

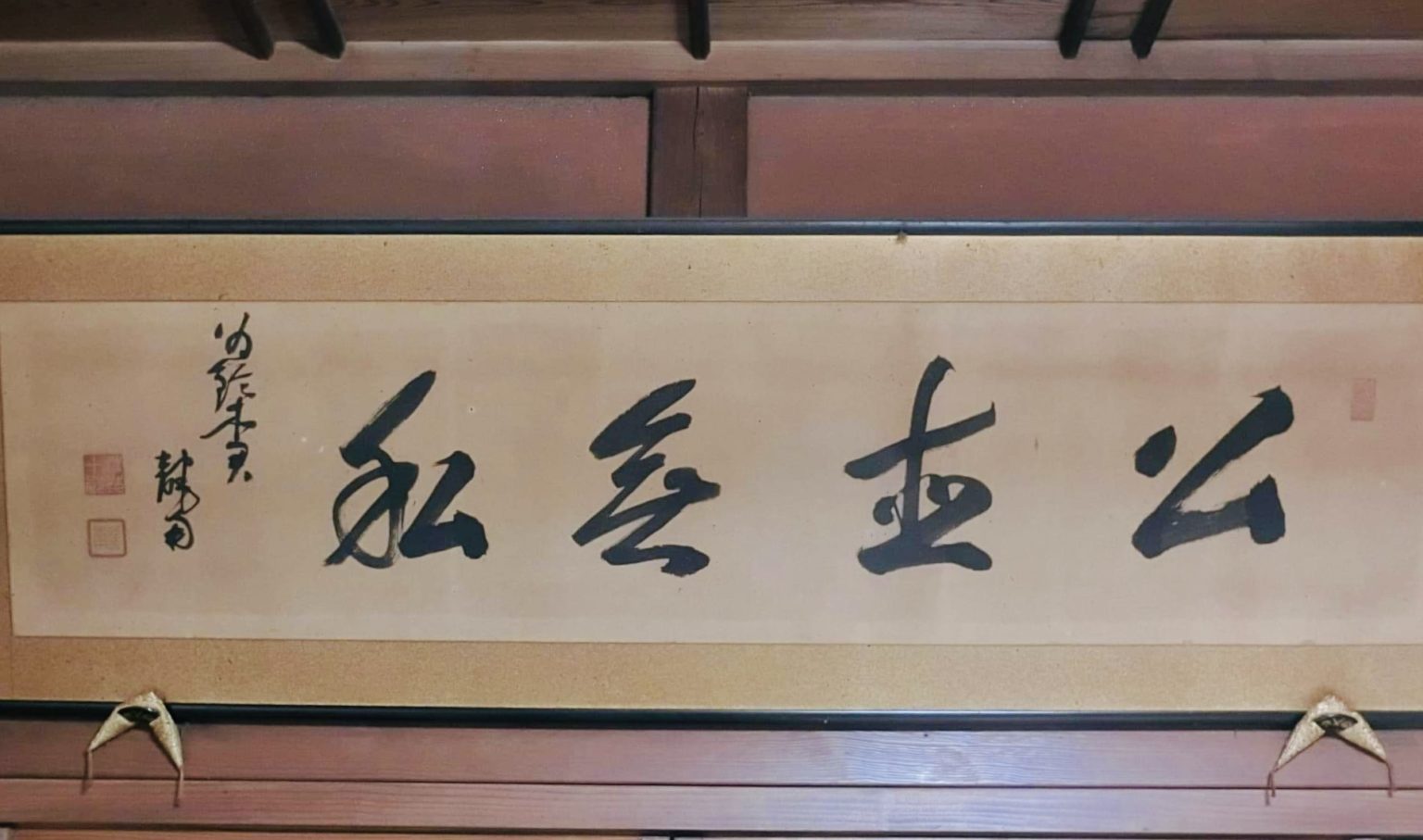

書道の作品は日常のメモや手紙などと異なり、意図的に創造性をフル稼働させ、墨の濃淡、潤渇、文字の大小、リズム、筆圧の強弱、線の太細、行間の広さや筆の技巧等により、詩や短歌などの言葉を書きます。非常に作為的であるので、普段の筆跡による筆跡診断が書の鑑賞に可能であるか疑問な点があります。しかし、あえて私は筆跡診断で学んだ筆跡特徴や章法により書作品を鑑賞し批評を試みています。その例を今回は3つ紹介します。これは書の良しあしとは別物(風格のようなものは別と考えます)であると思いますが、書く時の一つの指標として参考になりませんか?いろいろとご意見をいただけると嬉しいです。「書く」という「行動」に焦点を当てた方法です。この視点は行動が早いから良い、または悪いということではなく、自分の表現しようとするものと合致しているかどうかの吟味の参考になるのではないでしょうか?

- 字間について:文字と文字の字間が詰まっている。(「字間ツマリ型」と筆跡診断では言います)書く動作が次から次へと早く、スピーディであるともいえます。ただし忙しく、せわしない感じを与えます。字間が空いていれば(字間アキ型)ゆったりと落ち着いた余裕の感じを与えます。どちらを目指していますか? 書く速度とも関連します。

- 文字の大小について:文字の大小が多いと変化を感じます。(「大字小字混合型」と筆跡診断では言います)これは草書作品や仮名ではこれをうまく組み合わせるとメリハリが出て動きが多彩で臨機応変な行動力を感じさせます。逆に同じ大きさは楷書や隷書、篆書作品が多いと思いますが、沈着で、冷静でしっかりとした行動で統一感がありきちんと整列した感じを与えます。比較的ゆっくりした動きでないと書けないでしょう。その中でも墨のカスレなどにより立体的な深みとカスレによるスピード感の変化は出せると思います。

- 開空間について:偏と旁のある漢字のその間が広い。(「開空間広型」と筆跡診断では言います)これは、偏から旁に動く行動が大きく時間的余裕をもって腕を動かします。したがって気宇壮大となり、スケールの大きさを感じさせます。あまり広いとバラバラな感じになることは要注意ですが。また逆に狭い(開空間狭型)と、すぐに閉ざす行動でスピーディですが半面、窮屈で何物も間に入れさせない閉まった作りであり、何か隙間に入れさせない守る強さを感じさせます。自分の信念を重視する表現です。

「書は人なり」の書とは、出版された書物なのかそれとも書いた文字のどちらなのかというと、両方である考えます。一般的には、統計的でなく想像ですが、どちらかというと「書いた文字」について言われることが多いのではないでしょうか。

私のホームページのトップに引用した石川九楊氏の言葉は、筆跡診断を勉強していて、よく性格・行動と表記されたり、文章を読んでいると「行動」と書かれているのに別のところでは「性格」と書かれていたりと混同されているという思いを抱いていました。

そこで、いろいろと性格と行動について調べているときに、サライの「西郷隆盛特集号」に

「書は人なり、などといいますが、 書は書いた人の性格を映すのでは なく、書いた人の行動のスタイル を如実に映し出すのです」と書いているのを知人に紹介されました。

それを、ホームページのトップに掲げさせていただき、書と筆跡、その素晴らしさ、これからの時代にぜひとも活用してほしい筆跡について研究し、それが生活に活用され豊かな人生を送る一つの方策としていただきたいと願っています。「筆跡には如実に書いた人の行動のスタイルが映し出される」という考えに則って、個人の行動スタイルを考察することができるのです。

特に、書かれた文字に接する機会の多い教師及び保護者の方にもぜひとも活用してほしいと願っています。

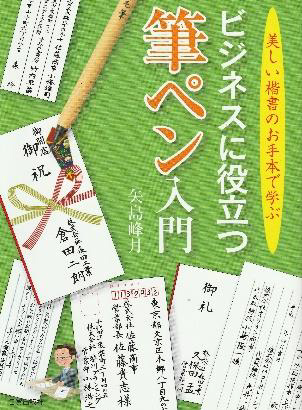

サライ 2018.2月号「西郷隆盛特集」

- 大学を卒業後、書道の師匠についてずっと公募展に出品したり、高校で書道を教えたりしながら書に携わってきました。その間、知人や友人からハガキや封書で手紙をいただくと、自分あての住所や名前の筆跡から、差出人を見なくてもこれは誰々からのだとわかります。特に日本人は多くこのような経験をされているのではないでしょうか?でも、なぜなのか具体的にその特徴を細かに説明できませんでした。

- 六十歳を過ぎてからずっと疑問のままでいた筆跡を具体的に説明できるものはないのだろうかと、いろいろインターネットで探していきついたのが日本筆跡診断士協会でした。

- そこで研修を受けて、今ではそれは解決しましたが、面白くなりさらに研究を続けています。