- はじめに

- 文字がきれいな人の特徴

- 文字がきれいに書けない原因

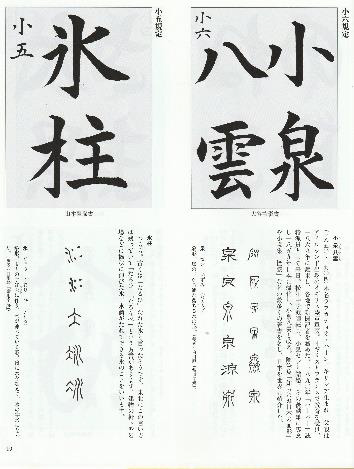

- 文字をきれいに書く基本ルール

- 書き方改善の練習方法

- 日常でできる工夫

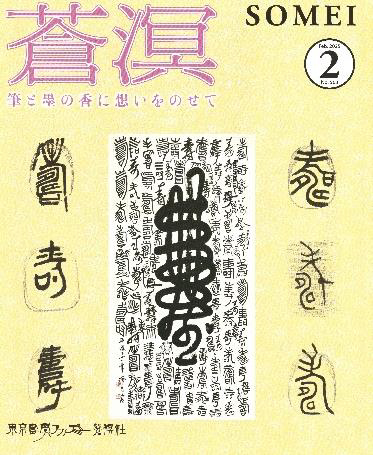

- おすすめの練習帳・アプリ

- 書道教室に通う流れ

- 書道のメリットと習得までの期間

- まとめ

文字はその人の第一印象を左右する大切な要素です。

きれいな文字を書くことで、仕事や日常生活の信頼度も向上します。

本記事では、文字の書き方を改善するための方法や、練習方法について詳しく解説します。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| バランスの取れた文字 | 文字の大きさが均一で、間隔が整っている |

| 適度な筆圧 | 強すぎず弱すぎず、均一な筆圧で書く |

| 丁寧な運筆 | 速く書かず、一画一画を意識して書く |

| 適切な姿勢 | 正しい姿勢で書くことで安定した筆運びができる |

- 筆圧の不安定さ - 強すぎると線が太くなり、弱すぎると読みにくくなる。

- 文字の大きさのバラつき - 一定のリズムで書けないと、見た目に統一感がなくなる。

- 線の歪み - 筆記具を正しく持たないと線がブレやすい。

- 書く姿勢とペンの持ち方 - 姿勢が悪いと手の動きが制限され、バランスの良い文字が書けない。

- 正しい姿勢を意識する - 背筋を伸ばし、リラックスした状態で書く。

- ペンの持ち方を改善する - 力を入れすぎず、自然な持ち方を心掛ける。

- 適切な筆圧を保つ - 一定の筆圧で書くことで、線の太さを均一にする。

- 文字の大きさを統一する - バランスを考え、適切な間隔を意識する。

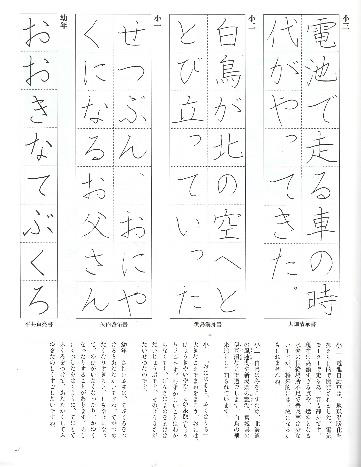

- 運筆練習(基本線の練習) - 縦線、横線、円を書く練習で安定した筆運びを身につける。

- ひらがな・カタカナのバランス練習 - 画数の少ない文字から練習し、均一な形に整える。

- 漢字・文章の練習 - 部首のバランスや線の長さを意識しながら書く。

- 縦書き・横書きの練習 - それぞれの特徴を理解し、適した書き方を学ぶ。

- 書く前に深呼吸をしてリラックスする。

- 罫線付きノートを使い、ガイドにする。

- 一画一画を意識してゆっくり書く。

- 美文字のお手本を参考にする。

- 書く前に手を温め、リラックスした状態で筆記する。

| 練習方法 | 例 |

|---|---|

| ドリル |

「365日の美文字練習BOOK」 穂(SUI)著、税込み¥1,760円 株式会社エムディエヌコーポレーション 2025年2月第1刷発行 一年を通して使える表現をたっぷり収録。 |

| スマホアプリ | 「美文字判定」(無料、ひらがな、カタカナ、漢字を書いて採点・添削あり) |

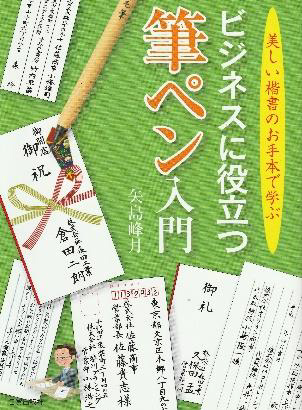

書道練習帳 |

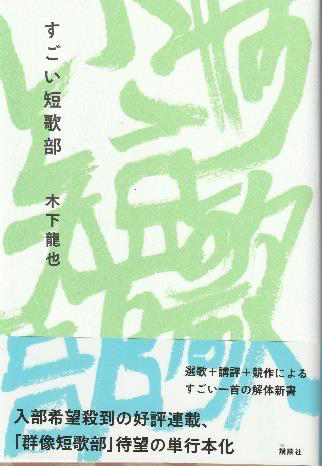

「ビジネスに役立つ筆ペン入門」税込み¥1,540円 矢島峰月著 日貿出版社 2016年7月10日 2刷発行 本書は品格ある楷書のお手本を多数収録し、書き方の基本を丁寧に解説。巻末の書き込み式頁でおさらいも出来ます。PC全盛の時代だからこそ、ビジネスシーンで「筆ペンの文書」が強力なコミュニケーションツールになります。キラリと光る筆ペン字を身につけて、「ここぞ」という時にあなたの真心を伝えましょう。 |

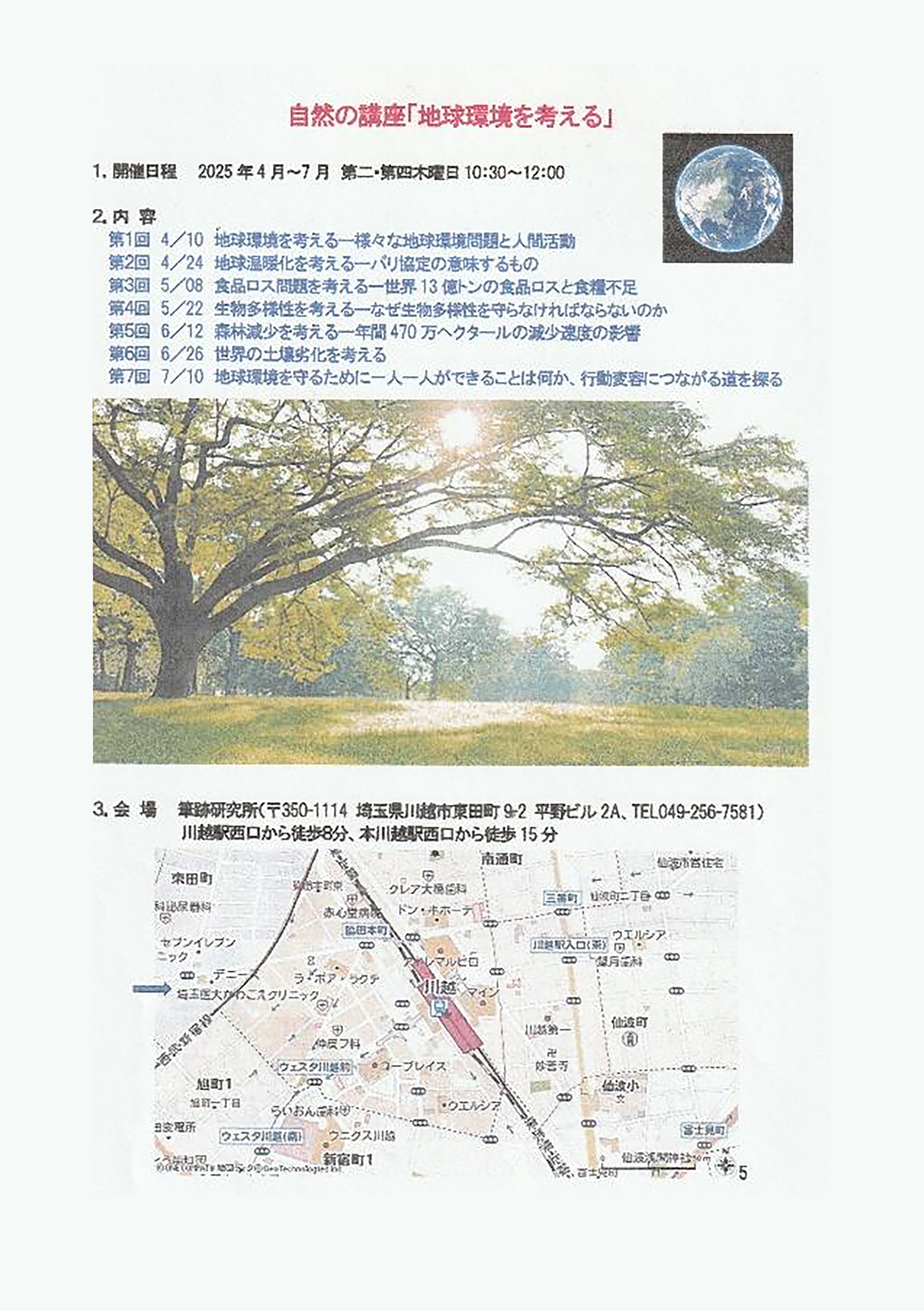

- 教室を探す - インターネットや口コミで評判の良い教室を見つける。

- 体験レッスンを受ける - 実際に教室の雰囲気を確認し、自分に合うか判断する。

- 入会手続きをする - 書道教室のルールや料金を確認し、正式に申し込む。

- 基礎練習から始める - 正しい筆の持ち方や運筆を学び、美文字を習得する。

- 継続的に練習する - 定期的に通い、講師の指導を受けながら技術を向上させる。

- 集中力が向上 - 一文字一文字丁寧に書くことで、集中力が養われる。

- 美しい字が身につく - 形の整った文字を書く習慣がつく。

- 精神の安定 - 書道にはリラックス効果があり、心を落ち着かせる効果もある。

- 初心者が基本を身につけるまで:3ヶ月~6ヶ月

- 一定レベルの美文字を習得するまで:1年以上

- 専門的な技術を身につけるまで:数年

- 電話番号:049-256-7581

- メールアドレス:hissekikenkyujyo@gmail.com

書道の楽しさを、ぜひ当教室(川越筆跡研究所)で体感してください!

川越で書道を学ぶなら当お教室へ!子どもから大人まで、一人ひとりに寄り添った指導で、楽しく上達できます。

- 字が小さくなる: 文字を急いで書こうとすると、無意識に字が小さくなり、読みにくくなりがちです。

- 文字がつぶれる: 速く書くことで文字が重なったり、つぶれたりすることが多く、結果として相手に読みづらい文章が出来上がります。

- 線が乱れる: 線がまっすぐに引かれず、カーブが極端に曲がったり、筆圧が不均一になったりします。

- 字と字の間隔が狭い書くスピードが速いと、文字同士のスペースが狭くなり、文章全体が窮屈に見えてしまいます。

- 自分の文字を見直す

- ゆっくり書く意識を持つ

- 正しい筆順と書き方を確認する

- 筆圧をコントロールする

- 手本を使って練習する

- 日常生活での実践

- 安定した手の動き: 高い集中力があると、手の動きが安定し、筆圧も一定に保たれます。文字が均一に書かれ、形が整うため、見た目にも美しい文字になります。

- 意識の集中: 集中していると、意識が文字を書くことに集中し、筆圧が無意識のうちに調整されます。この結果、文字が整い、集中力が高い状態が持続します。

- 精神的な落ち着き: 集中力が高いと、精神的に安定していることが多く、手に余計な力が入らず、自然と筆圧が適切に保たれます。

- 手の動きが不安定: 集中力が欠けていると、手の動きが不安定になり、筆圧も一定でなくなります。文字が不均一になり、書き間違いが増えることがあります。

- 気が散る: 周囲の環境や自分の気持ちが気になると、筆圧に意識が向かず、結果として筆圧が弱くなることがあります。文字が薄くなり、読みづらくなることがあります。

- 精神的な不安定: 精神的に不安定なときやストレスが溜まっていると、筆圧が安定せず、力が入りすぎたり、逆に抜けすぎたりします。

- 身体の不調の時: 身体が不調の時は集中しようとして筆圧が強くなっても、一時的で、身体の不調で高らか入らなくなるなどして文字は乱れ、がたがたと震えた線などになる事例があります。

- リラックスした状態で書く

- 筆圧を均一に保つ練習

- 書くスピードを調整する

- 環境を整える

- 短い休憩を取る

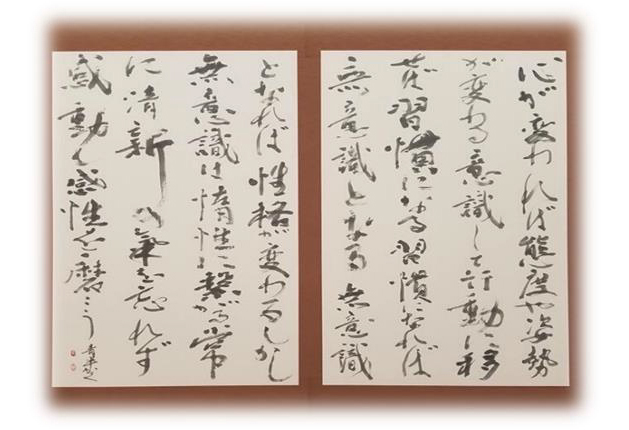

- 腕や手を動かして筆記する「運動」要素

- その場で自分の目で見てどこにどう描くかという「視覚」要素

- 言葉を見える文字にして外に出して確認する「自己参照」要素

短期記憶と長期記憶

「記憶」という働きは、「記銘」(情報を受け取る)⇒「保持」(情報を保つ)⇒「想起」(必要に応じて呼び出す)という3段階になっているそうです。「もの忘れ」はおもにこのプロセスの「想起」の機能低下だそうです。

目や耳などの感覚器から入ってきた情報は脳の「海馬」という部位で一時的に保管されますが、そのほとんどが消え去るそうです。

しかし、繰り返し口に出したり、思いだしたりすることによってかたちづくられた情報だけが、大脳皮質へ送られて、そこに刻み込まれるのだそうです。

記憶は保持される時間によって「短期記憶(数秒から1分ほど)」と「長期記憶(数分から年単位)」に分けられるということはお聞きになったことがあるかと思います。「海馬」の容量は小さいが、大脳皮質の容量は大きいのだそうです。

人の顔は覚えているが名前が出てこない、つい先ほど食べたものが思い出せない、少し移動したら何をしに来たかわからなくなった等、ご経験がある人もいるかと思います。認知症になると今に近いほうから記憶が消えていくようです。

しかし、自分が昔、手足を動かし、身につけた行動や技術は衰えはすることがありますが、そう忘れるものではないようです。自転車の乗り方など、歳をとると体力から困難になることもありますが。

長期記憶は「陳述記憶」と「手続き記憶」の2つに分けられる。

陳述記憶とは、「海馬」を使い、言葉やイメージで表すことのできるもので、学習による意味記憶(知識に関するもの)と体験によるエピソード記憶(主観的な思い出)があるそうです。

「手続き記憶」とは「大脳基底核」と「小脳」を使うため、記憶障害になっても失われにくいと考えられています。例として、ピアノの演奏、スキーの技術、自転車の乗り方、水泳の泳ぎ方、けん玉のコツなど身体で覚えた「動作や技術の記憶」だそうです。

以上、参照:Eisai「もの忘れの教室」

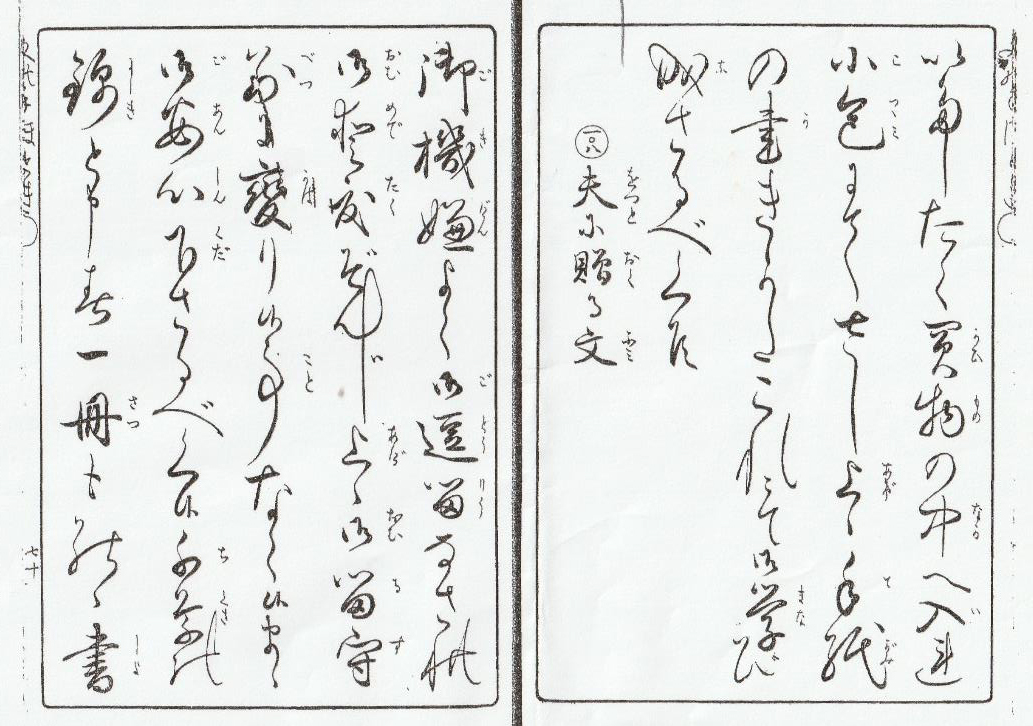

手や腕でしかも毛筆という扱いにくい用具を使い、技術を習得すること、そして言葉を文字で筆記することは「記憶」に深く関係しています。

いかがでしょうか?古文書を小筆や筆ペンで書くということは、脳の活性化や記憶に非常に良いと思いませんか?

是非、体験をしてみてください。筆跡研究所でもお待ちしています。

書きたくなくても 書きたくなる

なんでだろう

てがおぼえているからかな」

2011年8月25日(木)の読売新聞「こどもの詩」に載っていた、岐阜県海津市の小学4年生の栗田 真由さんの「えんぴつ」という題の詩です。

たしかに、幼児も子どもたちも、クレヨンや鉛筆を持つと何かを書きたくなりますね!もちろん大人も!

先ほどの詩への選者の長田 弘さんが明快に答えています。

「鉛筆はね、人がことばを書くための道具じゃない。人をことばに導いてくれる道具なんだ」と。

筆記具で文字をというより言葉を書き、自分の思いを書こうとしてもなかなかぴったりとはまる言葉は出てこないことがある。短歌を詠んで書いても何度も推敲し、どうにか少し良くなったというところまで行くが、なかなかフィットする言葉に導かれないことが多いが、徐々に近づく感覚を味わうことができる。

今日もまた、くずし字を解読時の鉛筆や書の臨書での毛筆、硬筆練習でのペン等と筆記具を持ち、毛筆や万年筆、鉛筆の濃さによる用具の違いによって用途や気分が相当変わることを実感してる。

書くという行動は、聞くという行動や見るという行動に加えて、アウトプットする行動が加わります。「聞いたことをメモする」「見たものを文字にして書く」「考えを書く」などですが、そこではさらに書くという行動をしようするその意志や意欲がなくてはなかなか行動に結びつきません。まして文字を習うという場合は、手本を詳しく観察するための観察力や空間把握など様々な脳の部位を使って、さらに自分の腕や指を駆使して、どの位置に書くかなどの自分の決断、どのくらいの長さに書くかなどの持続力、どこまでで止めるかの断念という一連の行動とどのような文字を使うのが適切か等も考えながら書き進めていきます。さらにただ単に文字を書くだけでなく、その文字にまつわる様々なイメージや思い入れ等の心理的な影響によって筆圧や文字の大きさ、スピードなど様々要素も加わっています。これはパソコンのキーボードを打つ動作やスマホの文字を選ぶというのとは大きく異なります。書くという行動は脳の様々な場所に影響を与えている、とても能動的な行動なのです。

国立国会図書館デジタルコレクションの「有馬山温泉小鑑」の冒頭の目録部分を「みを」を使って試してみました。だいぶ読めます。いくつか間違っているところもありますが、修正機能もあり、テキスト化も可能です。90%前後解読します。しかし、書道の草書作品や手紙類はまだまだのようです。「こと」などの合字などはこれからの課題のようですが、これで大変助かる人もいるかと思います。同じようなくずしを文章の流れからどう読むかも課題であると思いました。

筆記具、特に毛筆小筆で言葉(文字)を書くことは、指先に神経を集中し、目を使い、書かれる対象の紙などとの微妙な小刻みに震える感触や筆圧の関係を瞬時に感じ、脳と神経を通してやり取りしながら書き進めていく。

このことは、パソコンやスマホを扱う便利な機器とは大きく異なっている。そのことをよく知っているIT関連の人物の話を紹介します。携帯電話やスマホの弊害について、既ににご存じの方も多いと思いますが。制限が必要のようです。

→スティーブ・ジョブズは

わが子になぜiPadを触らせなかったのか?

といった副題がついていましたが、

結論としては「悪影響があるから」だったそうです。

スマホに依存すると、

集中力が低下し、孤独感が強まり、

心の不調に陥る危険性があるとして、

デジタルデバイスを触らせなかったそうです。

さらには、

マイクロソフト創業者のビル・ゲイツも、

子供が14歳になるまでスマホを持たせなかったそうです。

悪影響があるのは大人も同じで、

フェイスブックの「いいね」機能を開発した

ジャスティン・ローゼンスタインは、

自分のフェイスブックの利用時間を制限し、スナップチャットをやめ、

スマホ利用を制限するアプリまでインストールしているそうです。

それほど、現代人の脳は危険にさらされており、脳の状態も良くないようです。

とはいっても、

仕事をするうえでパソコンやインターネットは欠かせないですし、

日常生活をするうえでもスマホを使わないのは無理がありそうです。

じゃあ、どうしたらいいのか? ってことですが、

制限するのにも無理がありますし、

自分で脳のケアをするしかないでしょう。

そんなこと出来るの?

非常に興味深い手法があるそうです。

頭蓋骨を自らハンドケアすることで、脳の機能を高めるという方法だそうです。

ちょっと怪しいなとも思ったのですが、

ベースとなっているのは日本に昔からある「手当」だそうで、

副作用もないし、自分で出来るというのも良いですね。

それに、40万人以上の臨床で結果が出ていて、

著名人、有名人、モデル、俳優、歌手、プロスポーツ選手なども

密かに取り入れているそうです。

2018,3「The Times」などを引用

私は「手当」にも賛成ですが、脳の活性化に「手書き」、特に小筆による新しい内容を紙に書くことをお勧めします。俳句でも短歌でも水彩画でも創造力を働かせ脳に刺激を与えましょう。何でもマンネリを防ぐことが必要と考えます。