- はじめに

- 文字がきれいな人の特徴

- 文字がきれいに書けない原因

- 文字をきれいに書く基本ルール

- 書き方改善の練習方法

- 日常でできる工夫

- おすすめの練習帳・アプリ

- 書道教室に通う流れ

- 書道のメリットと習得までの期間

- まとめ

文字はその人の第一印象を左右する大切な要素です。

きれいな文字を書くことで、仕事や日常生活の信頼度も向上します。

本記事では、文字の書き方を改善するための方法や、練習方法について詳しく解説します。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| バランスの取れた文字 | 文字の大きさが均一で、間隔が整っている |

| 適度な筆圧 | 強すぎず弱すぎず、均一な筆圧で書く |

| 丁寧な運筆 | 速く書かず、一画一画を意識して書く |

| 適切な姿勢 | 正しい姿勢で書くことで安定した筆運びができる |

- 筆圧の不安定さ - 強すぎると線が太くなり、弱すぎると読みにくくなる。

- 文字の大きさのバラつき - 一定のリズムで書けないと、見た目に統一感がなくなる。

- 線の歪み - 筆記具を正しく持たないと線がブレやすい。

- 書く姿勢とペンの持ち方 - 姿勢が悪いと手の動きが制限され、バランスの良い文字が書けない。

- 正しい姿勢を意識する - 背筋を伸ばし、リラックスした状態で書く。

- ペンの持ち方を改善する - 力を入れすぎず、自然な持ち方を心掛ける。

- 適切な筆圧を保つ - 一定の筆圧で書くことで、線の太さを均一にする。

- 文字の大きさを統一する - バランスを考え、適切な間隔を意識する。

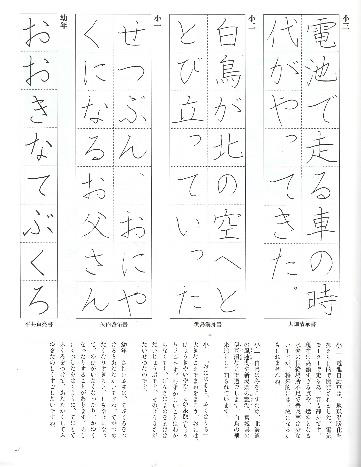

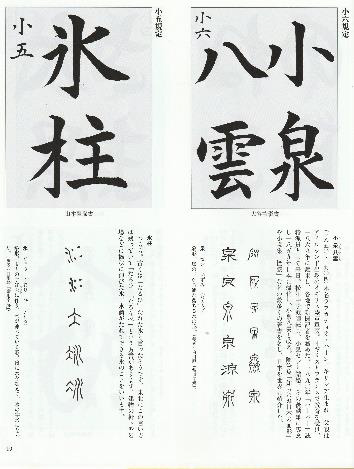

- 運筆練習(基本線の練習) - 縦線、横線、円を書く練習で安定した筆運びを身につける。

- ひらがな・カタカナのバランス練習 - 画数の少ない文字から練習し、均一な形に整える。

- 漢字・文章の練習 - 部首のバランスや線の長さを意識しながら書く。

- 縦書き・横書きの練習 - それぞれの特徴を理解し、適した書き方を学ぶ。

- 書く前に深呼吸をしてリラックスする。

- 罫線付きノートを使い、ガイドにする。

- 一画一画を意識してゆっくり書く。

- 美文字のお手本を参考にする。

- 書く前に手を温め、リラックスした状態で筆記する。

| 練習方法 | 例 |

|---|---|

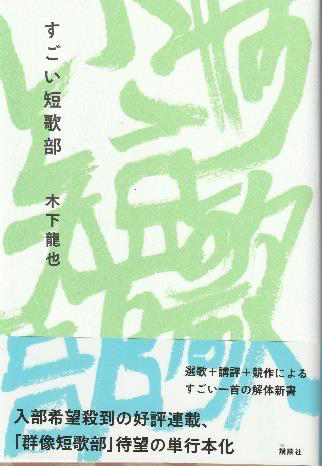

| ドリル |

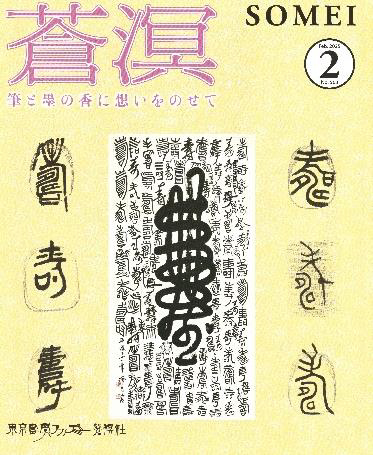

「365日の美文字練習BOOK」 穂(SUI)著、税込み¥1,760円 株式会社エムディエヌコーポレーション 2025年2月第1刷発行 一年を通して使える表現をたっぷり収録。 |

| スマホアプリ | 「美文字判定」(無料、ひらがな、カタカナ、漢字を書いて採点・添削あり) |

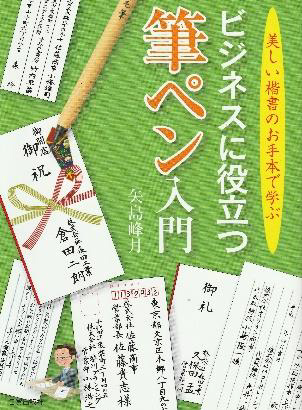

書道練習帳 |

「ビジネスに役立つ筆ペン入門」税込み¥1,540円 矢島峰月著 日貿出版社 2016年7月10日 2刷発行 本書は品格ある楷書のお手本を多数収録し、書き方の基本を丁寧に解説。巻末の書き込み式頁でおさらいも出来ます。PC全盛の時代だからこそ、ビジネスシーンで「筆ペンの文書」が強力なコミュニケーションツールになります。キラリと光る筆ペン字を身につけて、「ここぞ」という時にあなたの真心を伝えましょう。 |

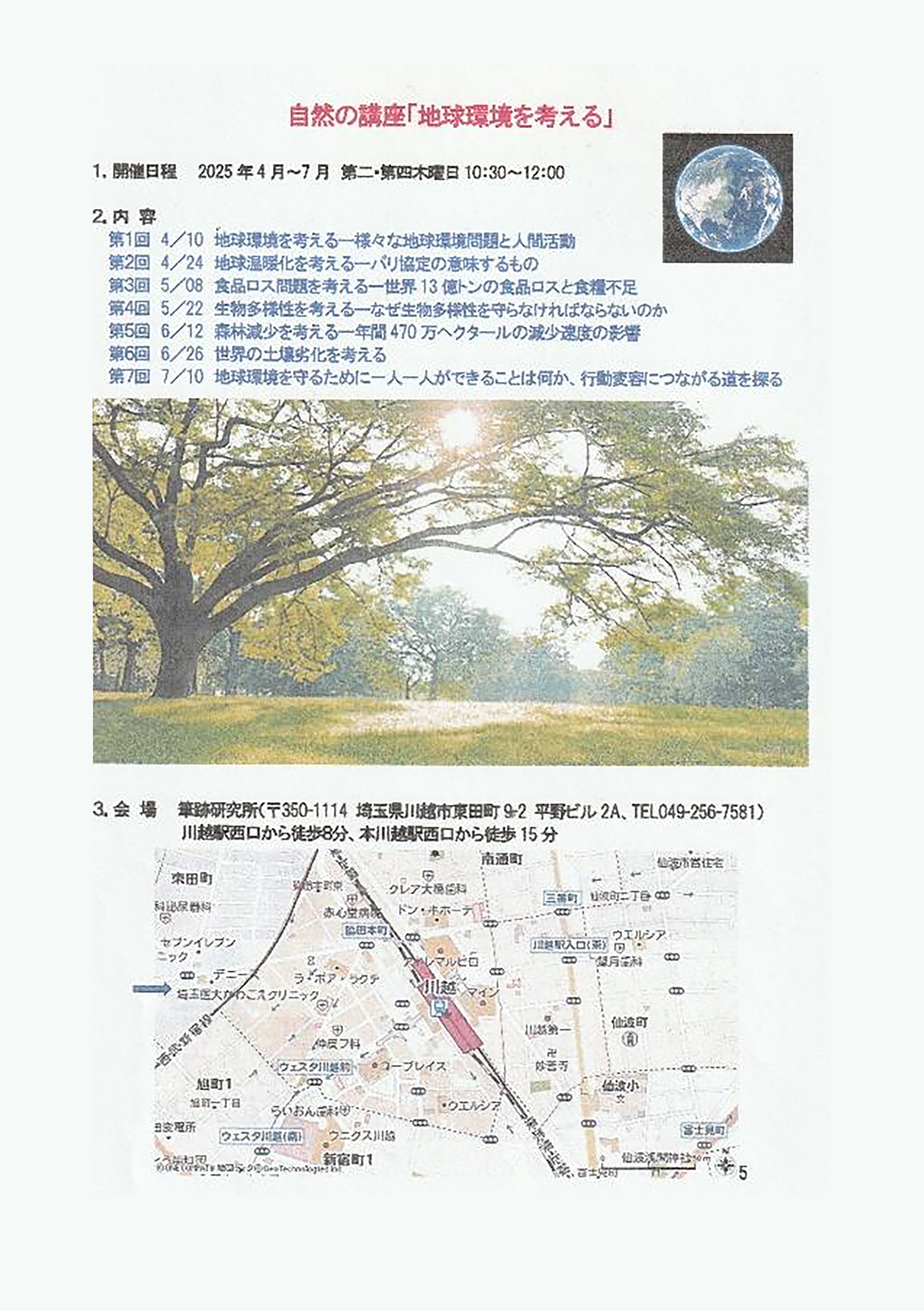

- 教室を探す - インターネットや口コミで評判の良い教室を見つける。

- 体験レッスンを受ける - 実際に教室の雰囲気を確認し、自分に合うか判断する。

- 入会手続きをする - 書道教室のルールや料金を確認し、正式に申し込む。

- 基礎練習から始める - 正しい筆の持ち方や運筆を学び、美文字を習得する。

- 継続的に練習する - 定期的に通い、講師の指導を受けながら技術を向上させる。

- 集中力が向上 - 一文字一文字丁寧に書くことで、集中力が養われる。

- 美しい字が身につく - 形の整った文字を書く習慣がつく。

- 精神の安定 - 書道にはリラックス効果があり、心を落ち着かせる効果もある。

- 初心者が基本を身につけるまで:3ヶ月~6ヶ月

- 一定レベルの美文字を習得するまで:1年以上

- 専門的な技術を身につけるまで:数年

- 電話番号:049-256-7581

- メールアドレス:hissekikenkyujyo@gmail.com

書道の楽しさを、ぜひ当教室(川越筆跡研究所)で体感してください!

川越で書道を学ぶなら当お教室へ!子どもから大人まで、一人ひとりに寄り添った指導で、楽しく上達できます。

- イントロダクション

- 文字の大きさと性格・行動

- 大きな文字を書く子ども

- 自信があり、社交的。感情を表に出すことが多く、積極的な性格・行動が見られることが多いです。人と関わることが好きで、注目を浴びることにも抵抗がない場合が多いです。

- 小さな文字を書く子ども

- 内向的で慎重、集中力が高い性格・行動を持っていることが多いです。人目を避ける傾向があり、自分の世界を大切にするタイプ。細かい作業を得意とし、計画的に物事を進めるのが好きです。

- 筆圧と性格・行動

- 強い筆圧で書く子ども

- エネルギッシュで意思が強い。感情を強く感じ、自己主張がはっきりしていることが多いです。負けず嫌いで、競争心が旺盛な場合が多いです。

- 弱い筆圧で書く子ども

- 繊細で感受性が高く、他人の気持ちに敏感。物事を深く考えることが多く、慎重に行動します。情緒が豊かで、人間関係においても相手の気持ちを大切にするタイプです。

- 文字の傾きと性格・行動

- 右に傾く文字を書く子ども(横書きの場合)

- 外向的で感情豊か。新しいことに挑戦するのが好きで、友達との関わりを大切にするタイプです。

- 左に傾く文字を書く子ども(横書きの場合)

- 内向的で慎重、少し保守的。新しいことに対して不安を感じやすく、安心できる環境を好む傾向があります。

- まっすぐな文字を書く子供

- バランスが取れていて、現実的。感情的になることが少なく、冷静な判断力を持っていることが多いです。

- 丸みを帯びた文字を書く子ども

- 優しく、協調性があり、他者を思いやる気持ちが強い。チームワークが得意で、友達と仲良くすることを大切にします。

- 角ばった文字を書く子ども

- 理論的で自己主張がはっきりしている。独立心が強く、物事をはっきりさせたいタイプ。

- 文字が繋がっている場合

- 連続的に文字を書く子どもは、論理的で計画的。集中力があり、一つのことに没頭するタイプが多いです。

- 文字が離れている場合

- 自由な発想を持ち、創造力が豊か。直感を大切にし、規則に縛られないタイプが多いです。

- 成長過程による文字の変化

- 学校での学びの影響

- 不安やストレスのサイン

- 積極性や自信のサイン

- 子どもの個性を尊重する

- 楽しみながら書く練習をさせる

- 文字を書く環境を整える

- コミュニケーションの向上

- 自己肯定感の向上

- 子どもの文字の書き方は、成長や環境、心理状態の影響を受けます。その変化を観察し、子どもの内面を理解する手助けとすることで、より健全な成長をサポートすることが可能です。子どもの個性を尊重しながら、楽しく文字を書く機会を提供することで、自己表現の方法を広げることができます。

- 字が小さくなる: 文字を急いで書こうとすると、無意識に字が小さくなり、読みにくくなりがちです。

- 文字がつぶれる: 速く書くことで文字が重なったり、つぶれたりすることが多く、結果として相手に読みづらい文章が出来上がります。

- 線が乱れる: 線がまっすぐに引かれず、カーブが極端に曲がったり、筆圧が不均一になったりします。

- 字と字の間隔が狭い書くスピードが速いと、文字同士のスペースが狭くなり、文章全体が窮屈に見えてしまいます。

- 自分の文字を見直す

- ゆっくり書く意識を持つ

- 正しい筆順と書き方を確認する

- 筆圧をコントロールする

- 手本を使って練習する

- 日常生活での実践

- 安定した手の動き: 高い集中力があると、手の動きが安定し、筆圧も一定に保たれます。文字が均一に書かれ、形が整うため、見た目にも美しい文字になります。

- 意識の集中: 集中していると、意識が文字を書くことに集中し、筆圧が無意識のうちに調整されます。この結果、文字が整い、集中力が高い状態が持続します。

- 精神的な落ち着き: 集中力が高いと、精神的に安定していることが多く、手に余計な力が入らず、自然と筆圧が適切に保たれます。

- 手の動きが不安定: 集中力が欠けていると、手の動きが不安定になり、筆圧も一定でなくなります。文字が不均一になり、書き間違いが増えることがあります。

- 気が散る: 周囲の環境や自分の気持ちが気になると、筆圧に意識が向かず、結果として筆圧が弱くなることがあります。文字が薄くなり、読みづらくなることがあります。

- 精神的な不安定: 精神的に不安定なときやストレスが溜まっていると、筆圧が安定せず、力が入りすぎたり、逆に抜けすぎたりします。

- 身体の不調の時: 身体が不調の時は集中しようとして筆圧が強くなっても、一時的で、身体の不調で高らか入らなくなるなどして文字は乱れ、がたがたと震えた線などになる事例があります。

- リラックスした状態で書く

- 筆圧を均一に保つ練習

- 書くスピードを調整する

- 環境を整える

- 短い休憩を取る

2.1. 筆跡心理学の概要

2.2. 筆跡と性格の関係

3.1. 文字の大きさ

3.2. 文字の傾き

3.3. 筆圧

3.4. 文字間のスペース

4.1. ストレスと筆跡の変化

4.2. 感情の表現

4.3. 筆跡の安定と心の安定

5.1. 筆跡を改善することで得られるメリット

5.2. 書道や筆跡トレーニングによる精神統一

5.3. 筆跡改善と自己成長

6.1. ビジネスシーンでの活用

6.2. 人間関係の改善

6.3. 自己理解の深化

6.4. 児童生徒理解への活用

6.5. 心理療法やカウンセリングの支援として

7.1. 筆跡心理学の限界

7.2. 解釈の注意点

2.1. 書道の基本と右利きの前提

2.2. 教室での指導の難しさ

3.1. 左手での書道を尊重する

3.2. 左利きの先生や指導法の選択

3.3. 手元の視界を確保する方法

3.4. 特別な道具の利用

4.1. 楽しい練習を通じた集中力の向上

4.2. 小さな成功体験を重ねる

4.3. 親や先生のサポート

5.1. 筆運びの難しさ

5.2. 文字のバランス

5.3. 感情面でのサポート

6.1. 自由な発想を取り入れる

6.2. 競争ではなく楽しみを重視する

6.3. 定期的なフィードバック

(1)筆圧

(2)文字の大きさ

(3)文字の傾き

(4)文字の配置

(1)自信と自己肯定感

(2)ストレスと不安

(3)創造性と想像力

(4)集中力と注意力

(1)人材採用

(2)犯罪捜査

(3)教育現場

参考図書としては「子どもは文字で訴える」石崎泉雨著は、「文字を使ったまったく新しい学習指導書・生活指導書です。スクールカウンセラーでもなおせなかった不登校の子どもが、文字トレーニングで学校に行くようになった…etc 実際に文字トレーニングでなおった20人以上の実例と母親の証言、石崎泉雨さんの診断を紹介。石崎泉雨式文字トレーニング帳もついてます。

(4)心理療法

(1)科学的根拠の不足

(2)個人差の影響

(3)誤判定のリスク

また、情報検索や図や表の表示するにはデジタルの方が優位で、分かりやすさや書き込みができるのが紙の教科書。そこでその使い分けが課題のようである。

私も大学で「生徒指導論」の講義を後期に15回行っているが、文部科学省が編纂の「生徒指導提要」を教科書としているが、現在は絶版のようである。文科省のホームページに掲載されているのでそれを紹介し使用しているが、いくつかに分かれて掲載されているが紙の本と違って探すときは手間が紙の本よりかかってしまう。ダウンロードして印刷すればよいのだが、それとて手間と紙代がかかってしまう。以前の紙の「生徒指導提要」は300円以下であった。文科省ホームページの該当ページを提示しながら、できるだけ書く作業を入れた授業にしている。これはやはりデジタルは内容が定着しにくい傾向があり、書くことでまとめる努力や筆触(デジタルではタブレットペンではすべって抵抗感がなく、キーボードでは変換という過程を経ていくため直接的ではない)による反発によって記憶に残りやすいと考えるからである。

関連の読売新聞の記事

小中高生、電子書籍に比べ「紙の本読みやすい」…読書傾向調査 : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

紙の教科書「書き込みやすい」デジタル「情報集めやすい」…文科省、小中学生アンケート公表 : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

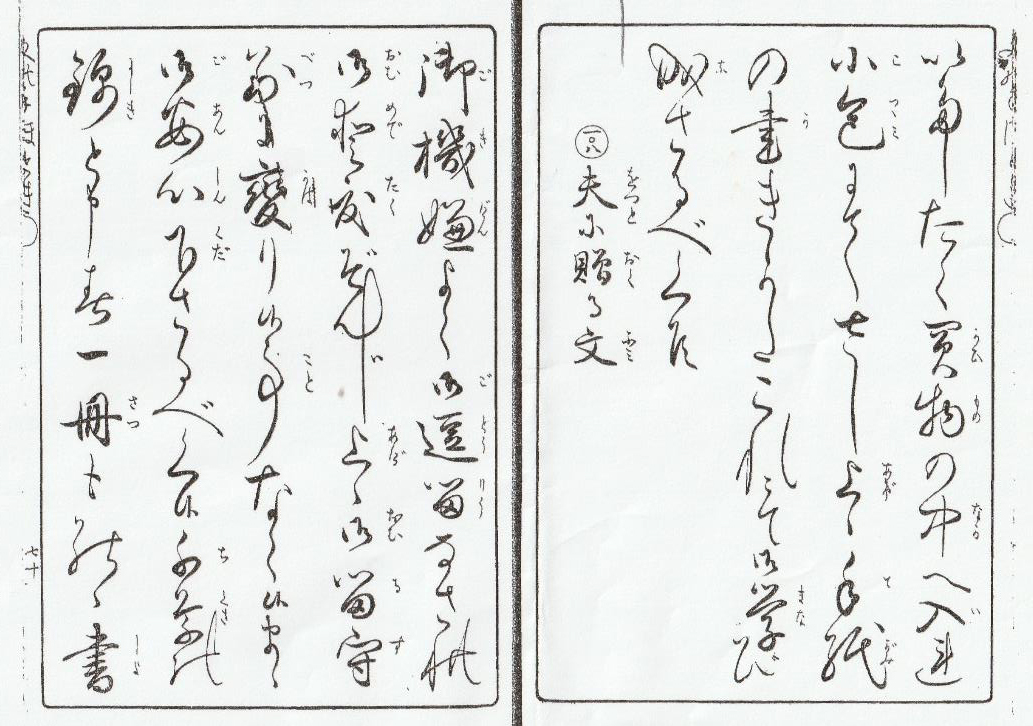

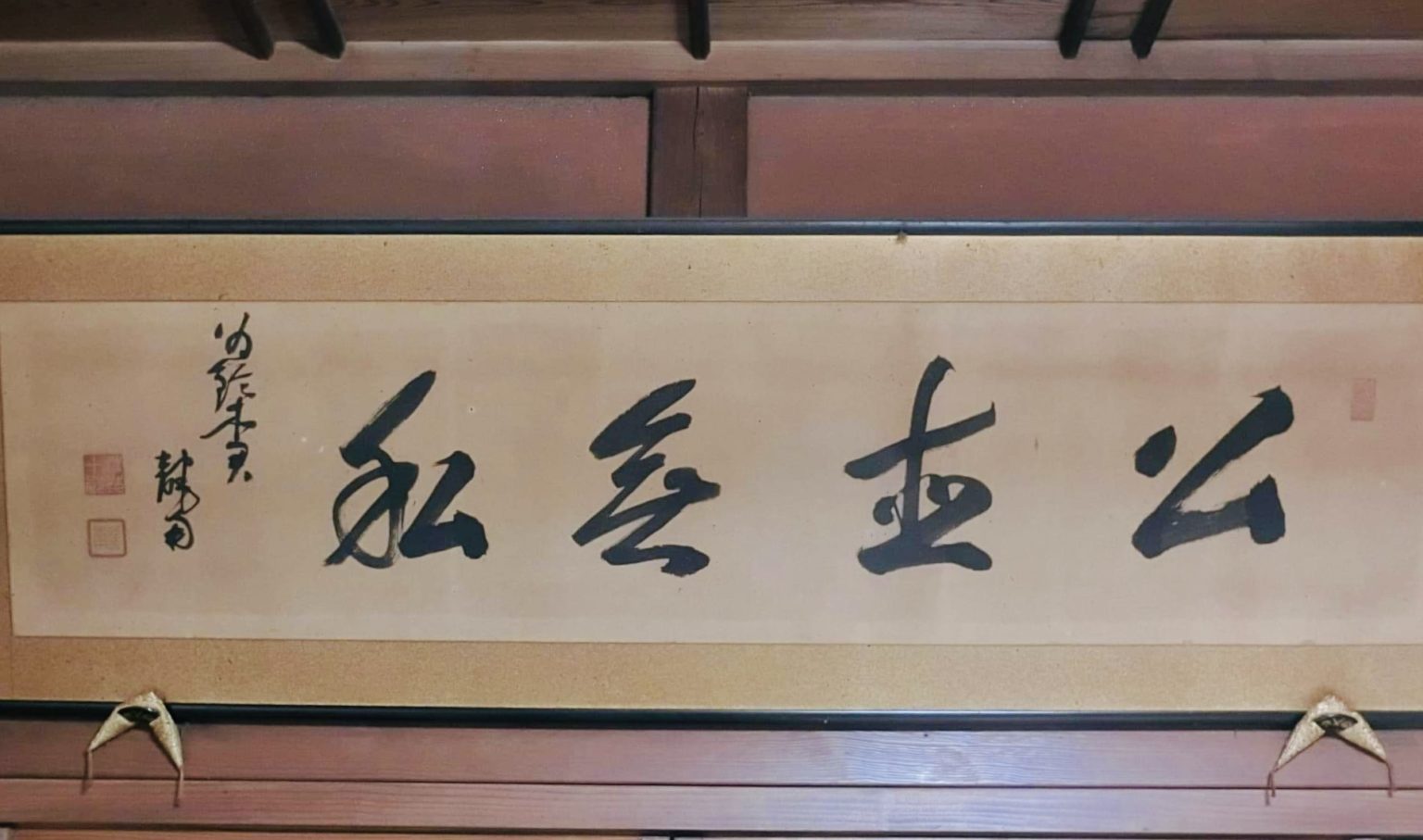

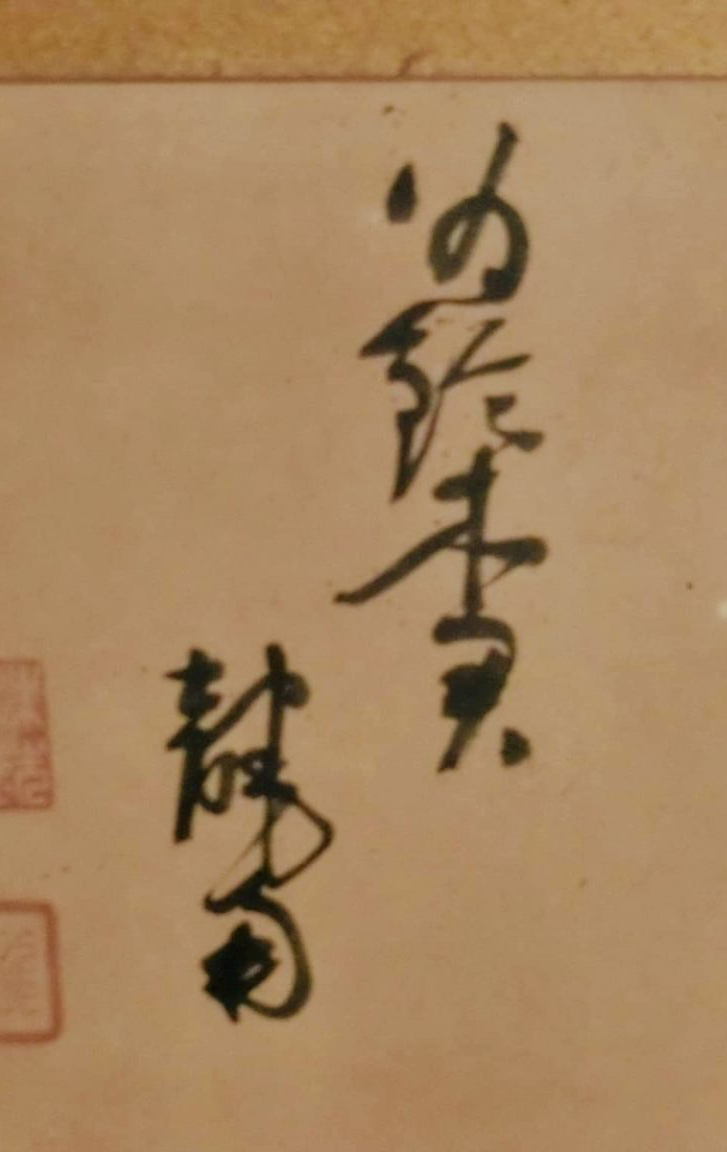

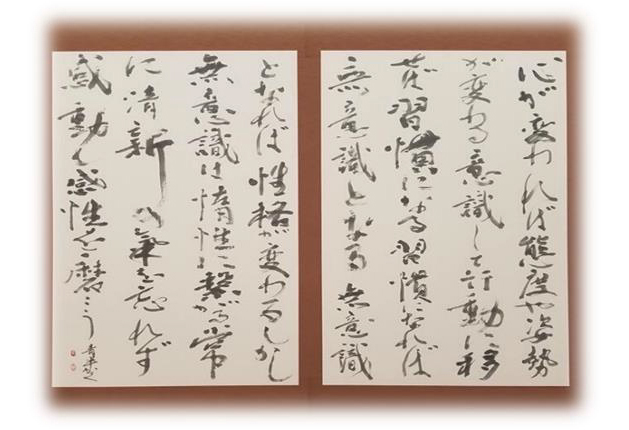

最近、俳句や短歌のくずし字や書簡の解読依頼が多くありました。そこでインターネット検索で江戸時代の俳人の書簡集を見つけましたので購入しました。手紙の写真と翻刻、注釈付きでくずし字の学習にも最適です。またその当時の生活なども知ることができ「へえ~」と悦に入っています。森川許六や小林一茶の書簡もありますが、私にとっては知らない俳人が多数です。でもそれぞれに個性ある筆跡で筆跡分析をしてどんな人物像であったか、筆跡から行動を探る作業をしている関係で興味深い書物でした。もっと早く知っていればよかったと思いました。くずし字を解読して知らないことが多く、自分の未熟さを思い知らされると同時に昔の人のすばらしさに触れることもできます。

それぞれの人物による筆跡の個性の違いと生活がうかがえる資料