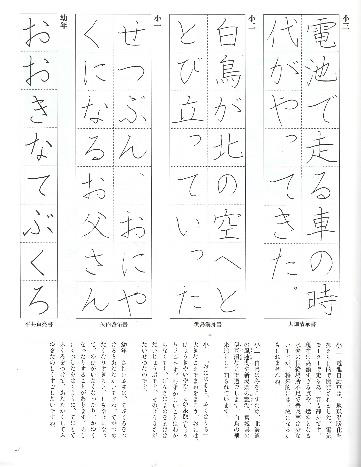

年長さんの書道教室では、図形や線の書き方を最初にやりますが、提出するときの「なまえ」と日付の「数字」を教えるようにしています。

「なまえ」は書けるかな?ときいててをあげさせて、まだかけなくてしんぱいしないでいいですよ。これから書けるように練習します。書ける子は早いですね。と言葉かけして、「来ている服に保護者が書いた名札があり、それを見て書こう!」と言って始めています。

また用紙を準備し、8から9マスの4行くらいのA4用紙の左端(右では見にくいので)になまえの手本を書いてなぞり書きや視写するようにしています。少し難しいと思っていましたが、苗字はまだ書けない幼児もいますが、名前は書ける子が多いようです。

名前練習用紙1は、ホームページのお問い合わせのところに資料としてダウンロードできるようになっています。いっそに研究していただける方や、実施したい方はどうぞ活用して、ご意見等のコメントをいただけると幸いです。

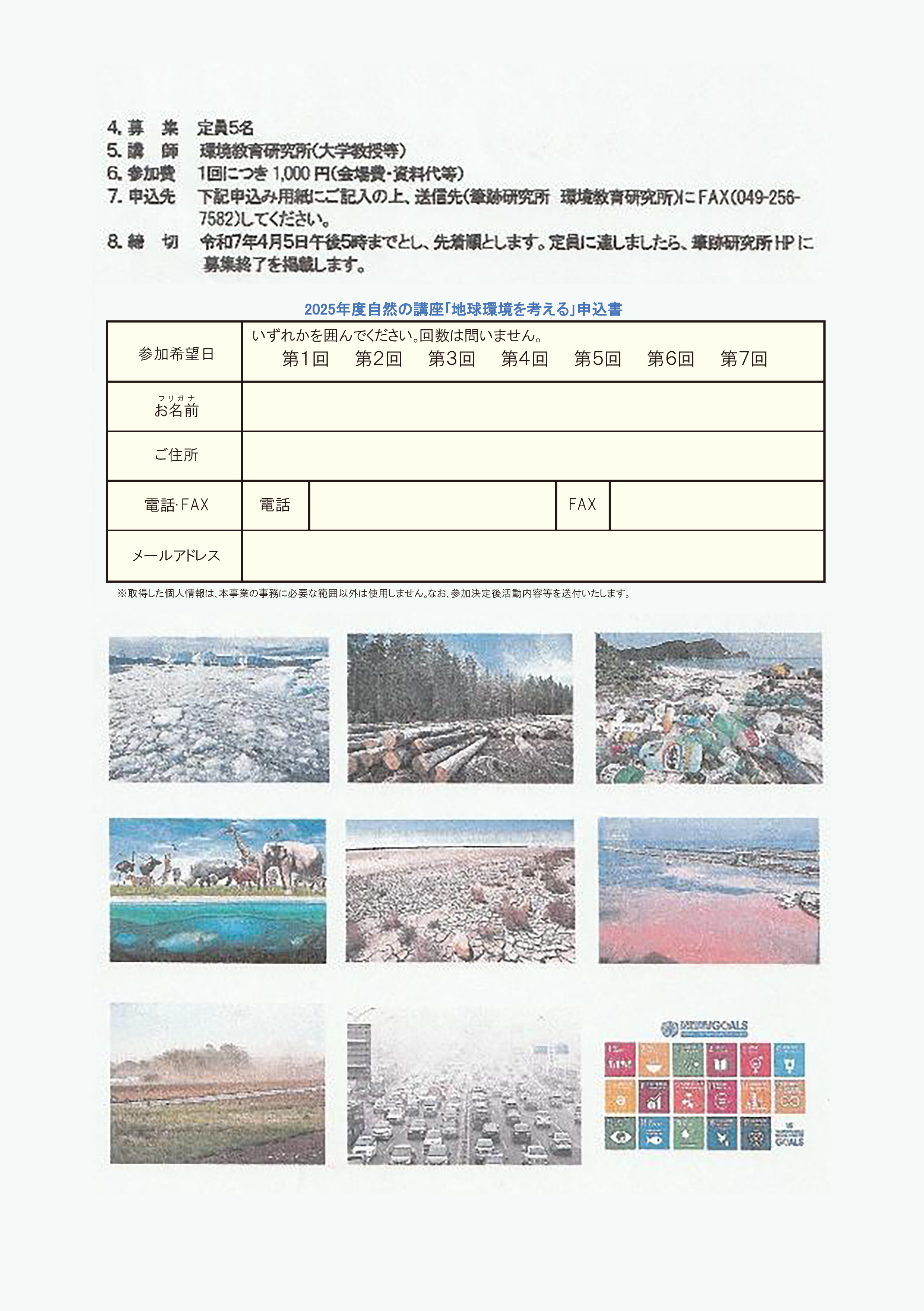

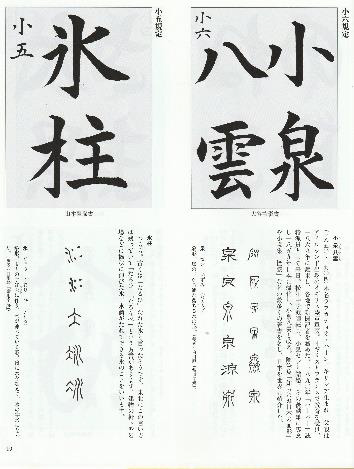

80~90%解読! 間違いやすいくずし字が課題!

前回、くずし字の解読を8,9割 AIが読んでしまうことを書きました。しかし、まだいくつか誤読もありますよ!

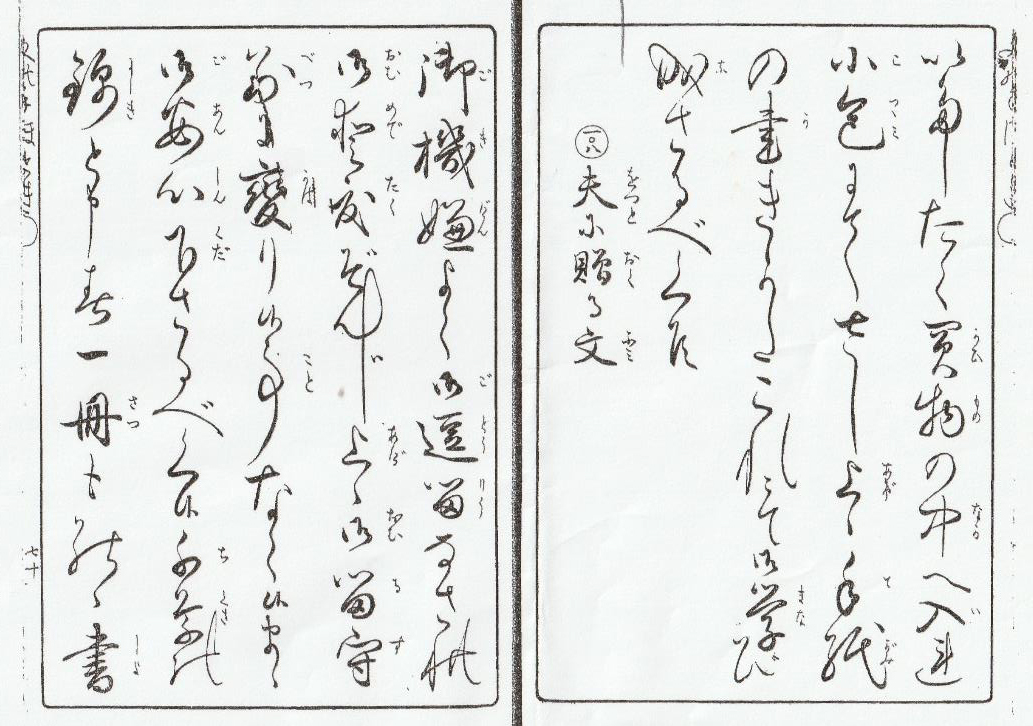

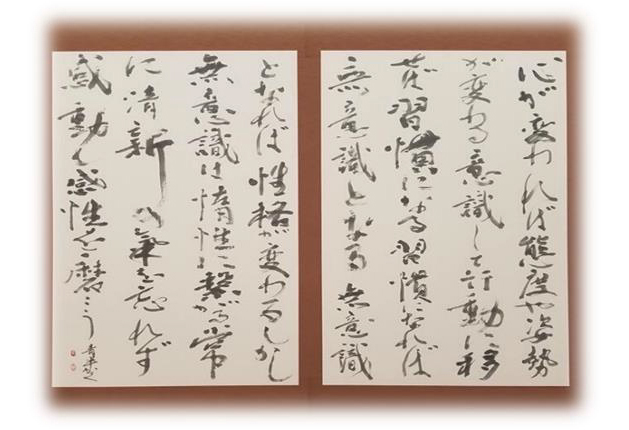

「日本文化とAIシンポジウム2019~AIがくずし字を読む時代がやってきた~」11月11日開催のチラシの文字からその部分を見てみましょう。あなたはわかりましたか? でもすごいですね!しかし、書き癖などがありそのあたりは難しいかな?また、似たくずし字をどう読むかも課題でしょうか?

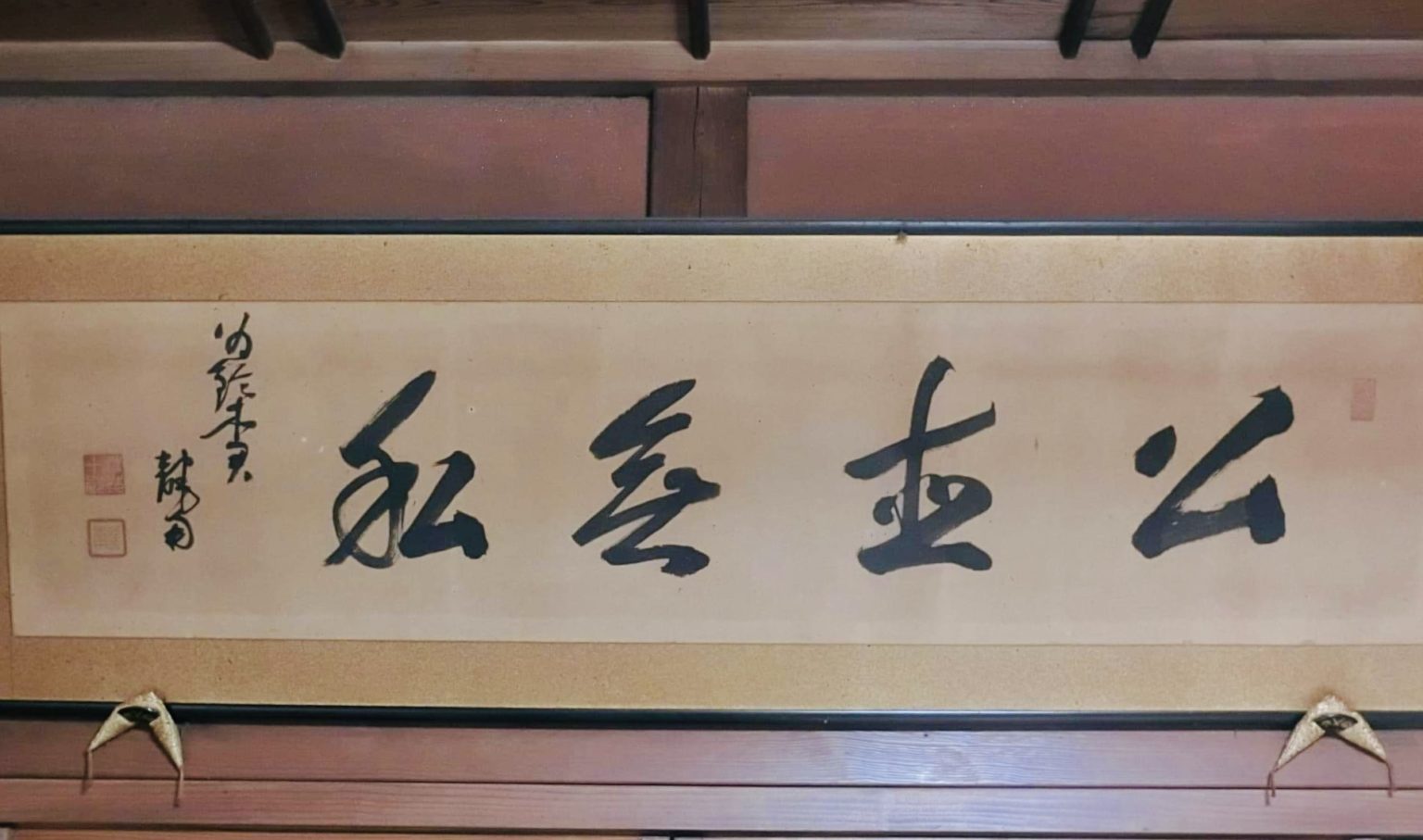

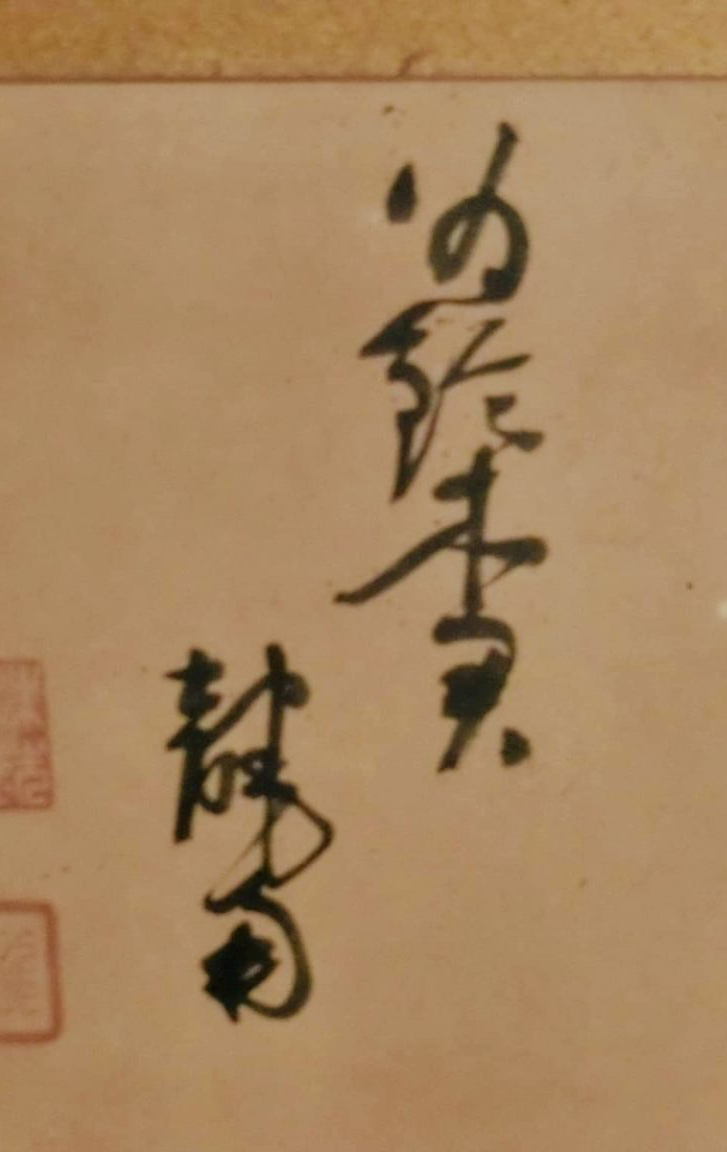

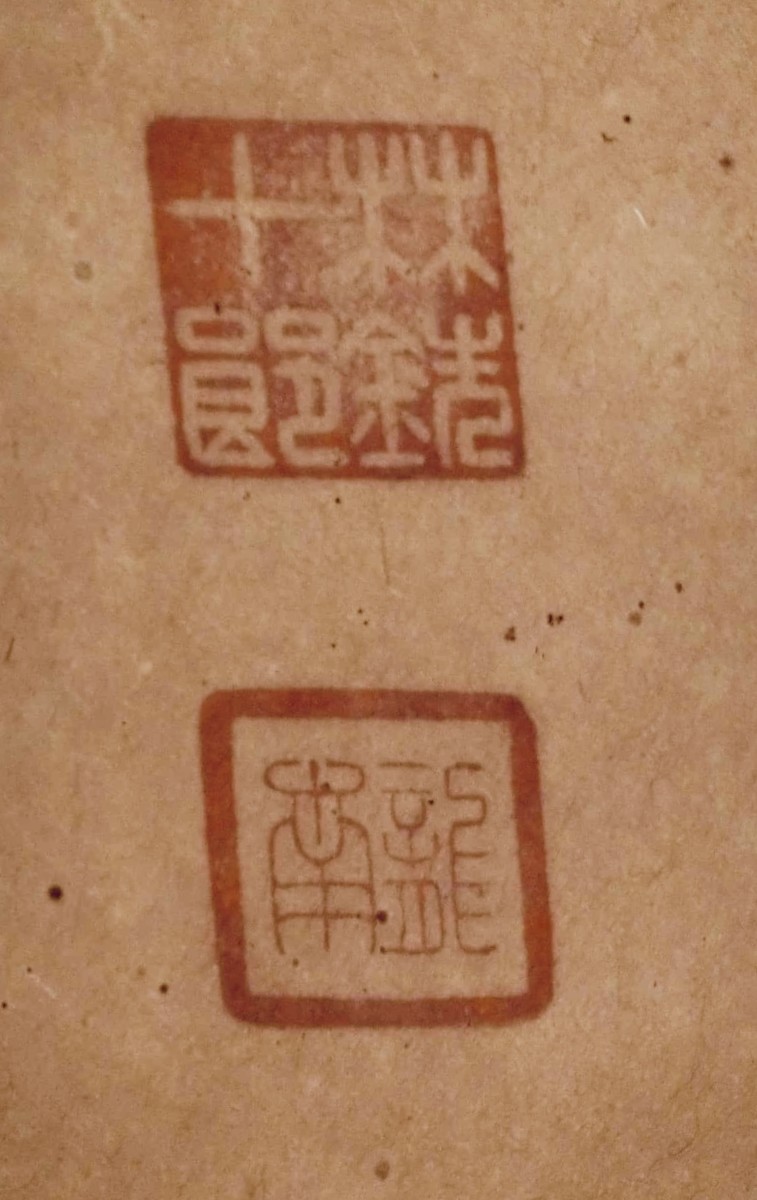

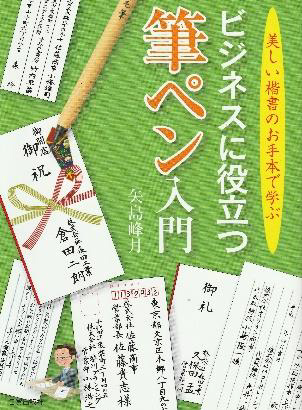

私は書道は草書を専門として展覧会活動を40年以上続けてきました。そこで少し草書には自信があります。書道を学んでも草書や仮名を学習したり、古文書の勉強をしたりしていないと解読(翻刻というそうです)は難しいと思われます。

また、大学院の留学生が古文書を読むのに苦労していたので、代わりに全て解読したことがあります。急いでいたのでいくつかわからない個所もありましたが、意味としては物語なのでつながったと思います。一般的に、古文書は書いた人の癖もありまた相当個人的なくずし方やまちがって書いた部分もあるのではないかと思われる個所もあり、公文書でないものは解読が難しいものが多いと感じています。

最近は、AIが80~90%くずし字を解読するという新聞記事もありました。また、東京大学、京都大学、国立歴史民俗博物館などが協力して、「市民参加型翻刻プロジェクト」を公開しています。相当な古文書があるようですが、読める人が少ないということで、AIを活用した解読と市民の参加を進めているようです。AIによる解読のコンペで1位は中国人、2位はロシア人、3位が日本人であったということのようです。その新聞記事を見ると、AIの解読も、やはり紛らわしい文字は間違って読んでいました。さらに詳しい内容は次回に書きます。