2024年11月8日

はじめに

私たちが普段何気なく書いている文字は、実は私たちの内面や行動パターンを反映しているとされています。筆跡を研究し、その特徴を行動や性格に結び付ける学問を「筆跡心理学」と呼びます。特にビジネスや人材育成の現場では、筆跡から行動特性を見抜く「筆跡行動分析」が注目されています。この記事では、筆跡と行動分析の関係について解説し、どのように私たちの行動や性格が筆跡に反映されるかを探っていきます。

1. 筆跡行動分析とは

筆跡行動分析は、筆跡の形状や大きさ、傾きなどの特徴を分析することで、書き手の性格や行動パターンを読み取る技術です。筆跡は、脳の活動や無意識の反応が表れるものであり、その分析によって感情の動きや性格の傾向を見抜くことが可能です。例えば、文字が大きい人は自己主張が強い、文字が小さい人は慎重派といった具合です。

また、筆跡行動分析は、単なる性格診断にとどまらず、日常生活における行動特性やコミュニケーションの取り方にも関連づけて分析されます。これにより、例えばリーダーシップの特性やストレスに対する耐性、チームワークにおける役割など、個人の行動スタイルが見えてくるのです。

2. 筆跡が反映する行動パターン

筆跡は、その人の思考や感情の動きが無意識のうちに反映されるものです。筆跡の特徴と行動パターンの関連性について、いくつか具体例を挙げてみましょう。

2.1 書き始めの最初の1文字目の位置(紙面の上部からの距離)

書き始めの位置が紙面の上部や左の端から距離が短い人は行動に取り掛かるのが早い傾向にあり、思い立つと直ぐに行動する傾向があるタイプです。

逆に書き始めが長い距離の人は全体を見てゆっくりと行動する傾向の人です。

2.2 文字と文字の間隔の広さ

文字と文字の間隔を詰めて書く人は、車の運転の時の車間距離と一緒で、いつもそのようなら余裕を持ってゆっくりと行動するタイプです。しかし、急いでいるときなどの心理的状況により時には車間距離を詰めることがあるように変化することがあります。したがって逆に筆跡の変化から自分の心理状態を考察する事もできます。

文字と文字の間隔が狭い人は忙しく次から次へと行動する傾向の人です。したがって適度に休憩を取ったり、疲れないよう適度のストレス発散を心がける指標ともなります。

文字だけでなく、点画が均一でなくなったり、空間が潰れたりした場合も疲れやストレスが影響している場合もありますので、しばしの休憩を御奨めします。

2.3 文字の大きさと行動

筆跡の中でも、文字の大きさは書き手の自己評価や自己表現力に強く関連しています。大きな文字を書く人は、自信があり、積極的な行動を取る傾向があります。一方、文字が小さい人は、慎重であり、周囲の状況や他人の意見に対して敏感です。このため、筆跡の大きさはその人のリーダーシップスタイルや対人関係における態度に影響を与えます。

2.4 傾きと感情のコントロール

文字の傾きは、感情の表現や感情のコントロールと関連しています。これは横書きの場合で縦書きの場合は逆の傾向になります。その理由は書き進める方向の違いによります。横書きでは、右に傾いた文字を書く人は、感情を外に出すタイプで、他人とのコミュニケーションを大切にする傾向があります。

一方、左に傾いた文字を書く人は、感情を内に秘めがちで、冷静な判断力を持つことが多いです。これらの特性は、ストレスに対する反応や困難な状況での行動に影響を与えます。

2.5 筆圧と意志の強さ

筆圧は紙などの対象に対する気持ちをぶつける度合いと関連します。コミュニケーションのやり取りとでも言えるかと思います。

筆圧が強い人は、意志が強く、物事に対して真剣に取り組む姿勢を持っています。逆に、筆圧が弱い人は、柔軟で適応力が高いですが、時に意志が揺らぎやすい面もあります。筆圧の強さは、目標達成への姿勢や問題解決能力に影響を与えるため、仕事や日常生活での行動パターンを読み解く手がかりとなります。

楷書体では一般に筆圧は強くなり、行書・草書は早く書くようになりますので弱くなる傾向にあります。線の一画の書き始めが筆圧が強いか、途中が強いか、最後が強いかによっても行動のどこに重点をおいているかも個人により変わってきて、それが個性となって表れます。

3. 筆跡行動分析の実用例

筆跡行動分析は、個人の性格・行動診断だけでなく、ビジネスや教育、さらには採用活動においても実用されています。以下に、具体的な活用例を紹介します。

3.1 人材採用

企業が人材を採用する際、履歴書の文字から応募者の行動特性を分析することがあります。例えば、リーダーシップを発揮できる人物や、チームプレイヤーとして協調性を発揮できる人物を見極めるために、筆跡の特徴が参考にされることがあります。これにより、応募者の性格や仕事に対する姿勢をより深く理解し、適切な人材を選定する手助けとなります。

3.2 人材育成とリーダーシップ

企業内でのリーダーシップ開発や人材育成にも、筆跡行動分析が活用されています。社員の筆跡を分析することで、リーダーシップ特性やストレス耐性、チームワーク能力を評価し、適切なトレーニングや役割の割り当てを行うことができます。特に、筆跡からはその人がどのような状況でモチベーションを発揮するかやどのような環境でストレスを感じやすいかが明らかになるため、個々の社員に適した育成プログラムを設計することが可能です。

もちろん、同じ社長によっても特徴が表れます。詳しい内容は、「社長の筆相学」森岡恒舟著、1987/12/1に紹介されています。

3.3 教育現場での活用

教育現場でも、筆跡行動分析は子どもの性格や学習スタイルを理解するためのツールとして注目されています。文字の大きさや形、傾きなどから、子どもの自己肯定感や他者との関係性を読み取ることができ、学習指導の一助となります。特に、リーダーシップを発揮する子どもや、協調性を高めるべき子どもを早期に見極めるために有効です。

4. 筆跡改善による行動の変化

筆跡行動分析のもう一つの重要な点は、筆跡を意識的に変えることで行動や性格に影響を与えることができるという点です。例えば、内向的な性格を改善したい場合は、文字を少し大きく書くように意識することで、自己主張が強まり、積極的な行動が促されるとされています。同様に、感情のコントロールが難しい場合は、文字をゆっくりと丁寧に書くことで、冷静さを保つ効果が期待できます。

このように、筆跡を変えることで自分の行動や性格に積極的な変化をもたらすことができるため、自己成長や目標達成に向けた一つの手段として筆跡改善が注目されています。

5. 筆跡行動分析の限界と注意点

筆跡行動分析は非常に興味深い技術ですが、すべての人に完全に当てはまるわけではありません。筆跡はその時の精神状態や環境に大きく左右されるため、一度の筆跡だけでその人の全体像を把握することは難しいのです。また、筆跡分析はあくまで補助的な手段であり、性格や行動を決定づける唯一の要因ではありません。

そのため、筆跡行動分析を利用する際は、他の評価手段と併用し、総合的な判断を行うことが重要です。

まとめ

筆跡行動分析は、私たちが日常的に書く文字から性格や行動パターンを読み解くための有効なツールです。文字の大きさや傾き、筆圧などの特徴が、私たちの思考や感情、行動にどのように結びついているかを理解することで、自己理解や他者理解が深まります。

また、筆跡を意識的に変えることで、行動や性格に積極的な変化をもたらすことができるという点でも、筆跡行動分析は注目されています。

ただし、筆跡はあくまで一つの手がかりに過ぎず、総合的な判断が重要です。筆跡分析を活用することで、日常生活やビジネスにおけるコミュニケーションや自己成長をより豊かにする一助となるでしょう。

2024年10月10日

1. 文字の書き方と性格・行動の関係とは?

- イントロダクション

文字の書き方にはその人の個性や性格が反映されることがあります。筆跡学(グラフォロジー)は、手書きの文字を分析することで書き手の性格・行動や心理状態を理解しようとする学問です。本記事では、文字の書き方が示す性格・行動の特徴について詳しく解説し、その応用方法についても考えてみましょう。

2. 筆跡学の基本:文字の書き方に現れる特徴

- 筆跡学とは何か?

筆跡学は、文字の形状や大きさ、筆圧、傾きなど、書き手の癖や特徴を分析することで、その人の性格や行動傾向を読み解く方法です。例えば、同じ文字でも、丸みを帯びた形か、角ばった形か、力強く書かれているかなどの違いによって、異なる性格・行動特性が表れると考えられています。

- 文字の要素と性格・行動の関係性

- 大きさ

- 大きな文字:自信家、自己表現が得意、社交的

- 小さな文字:内向的、集中力が高い、慎重

- 筆圧

- 強い筆圧:エネルギッシュ、意思が強い、情熱的

- 弱い筆圧:繊細、内向的、感受性が高い

- 傾き

- 右に傾く文字:外交的、オープンマインド、感情的(横書きの場合)

- 左に傾く文字:内向的、冷静、守りに入る傾向(横書きの場合)

*傾きは縦書きの場合は全く逆に解釈します。 - まっすぐな文字:バランスが取れている、現実的

- 文字の形

- 丸みを帯びた文字:優しさ、柔軟性、調和を求める

- 角ばった文字:論理的、理性的、独立心が強い

- 文字の連続性

- 文字が繋がっている:論理的思考、計画性がある

- 文字が離れている:創造性、自由な発想

3. 具体的な文字の書き方が示す性格診断

- 1文字ずつの分析例

- **「あ」**の書き方

- 丸みが強い「あ」:感受性が豊かで、他者との調和を重視

- 鋭角的な「あ」:積極的で挑戦的な性格

- **「ん」**の書き方

- しっかりとした「ん」:堅実で計画的な性格

- 線が途切れがちな「ん」:柔軟で自由な発想

- **「や」**の書き方

- 短い書き方:「素早い決断力、行動力がある」

- 長い書き方:「慎重で思慮深い」

*その他の具体例は省略します。

- 文字の連続性とその意味

- 繋がりの多い文字:文章全体で文字が続いている場合は、思考の連続性が高く、論理的である。社交的でコミュニケーション力が高いとされる。

- 文字間の距離が広い場合:個々の文字が離れている場合は、独立心が強く、自己のスペースを重視する傾向。

4. 文字の書き方の変化と性格・行動の変化

- ストレスや環境による文字の変化

書き手の心理状態や生活環境が変わると、文字の書き方も変わることがあります。ストレスを感じている時期には文字が小さく、角ばってくることが多く、リラックスしている時期には文字が大きくなり、丸みを帯びることが多いとされています。

- 成長や変化に伴う筆跡の変化

個人の成長や経験に応じて、文字の書き方が変わることがあります。例えば、積極的になりたいと思っている人は、文字をより大きく、太く書くようになるかもしれません。

5. 文字の書き方を変えることで性格・行動を変えることはできる?

- 筆跡療法のアプローチ

筆跡療法(グラフォセラピー)とは、文字の書き方を意識的に変えることで、心理状態や性格を改善しようとする方法です。たとえば、文字を大きく書くことで自己肯定感を高めたり、角を丸くすることで柔軟性を養ったりすることが提案されています。

- 具体的な筆跡療法の実践方法

- 意識して文字を大きく書く:自信や積極性を養うために、文字を大きく書く練習をする。

- 筆圧を調整する:筆圧を軽くすることで、感情を安定させ、穏やかな心を保つ。

- 文字をまっすぐに保つ:バランスの取れた性格を目指すために、文字の傾きを意識してまっすぐに書く。

6. まとめ:文字の書き方で知る自分と他人の心理

- 文字の書き方は単なる癖にとどまらず、その人の性格や心理状態を反映する重要な要素です。日常生活で自分や他人の文字を観察することで、より深い理解とコミュニケーションが可能になります。また、意識的に文字の書き方を変えることで、性格改善にも役立つかもしれません。

7. 実際に試してみよう!文字の書き方診断

- 自分の文字の書き方を分析してみましょう。簡単な診断テストを通じて、自分の性格や心理状態を知る方法を提供します。

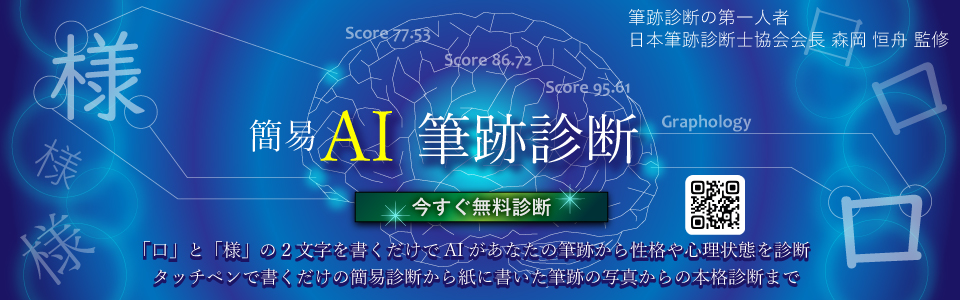

- 日本筆跡診断士協会内には「簡易AI筆跡診断」ソフトで2文字を書いて筆跡診断ができます。ぜひお試しください。無料です。スマホで簡易AI筆跡診断」と検索して、項目が見つかったら指でタッチして指で「タッチペンで書く」をタップして文字を記入してください。指でも可能です。

*埼玉県川越市の筆跡研究所では筆跡診断をしています。少しでも気になる方はぜひお問い合わせください。

2024年10月10日

1. はじめに:子どもの文字の書き方から性格・行動を読み解く

- イントロダクション

子供の文字の書き方には、その成長過程や個性、性格・行動が反映されることが多いです。親としては、子供の文字の特徴を通じて、子どもの内面や心理状態を理解するヒントを得たいと思うこともあるでしょう。本記事では、子どもの文字の書き方が示す性格・行動の特徴や、どのようにしてその情報を活用できるかについて詳しく解説します。

2. 子供の文字の書き方の特徴と性格の関係

- 文字の大きさと性格・行動

- 大きな文字を書く子ども

- 自信があり、社交的。感情を表に出すことが多く、積極的な性格・行動が見られることが多いです。人と関わることが好きで、注目を浴びることにも抵抗がない場合が多いです。

- 小さな文字を書く子ども

- 内向的で慎重、集中力が高い性格・行動を持っていることが多いです。人目を避ける傾向があり、自分の世界を大切にするタイプ。細かい作業を得意とし、計画的に物事を進めるのが好きです。

- 筆圧と性格・行動

- 強い筆圧で書く子ども

- エネルギッシュで意思が強い。感情を強く感じ、自己主張がはっきりしていることが多いです。負けず嫌いで、競争心が旺盛な場合が多いです。

- 弱い筆圧で書く子ども

- 繊細で感受性が高く、他人の気持ちに敏感。物事を深く考えることが多く、慎重に行動します。情緒が豊かで、人間関係においても相手の気持ちを大切にするタイプです。

- 文字の傾きと性格・行動

- 右に傾く文字を書く子ども(横書きの場合)

- 外向的で感情豊か。新しいことに挑戦するのが好きで、友達との関わりを大切にするタイプです。

- 左に傾く文字を書く子ども(横書きの場合)

- 内向的で慎重、少し保守的。新しいことに対して不安を感じやすく、安心できる環境を好む傾向があります。

- まっすぐな文字を書く子供

- バランスが取れていて、現実的。感情的になることが少なく、冷静な判断力を持っていることが多いです。

*傾きは縦書きの場合は逆の解釈になります。

3. 子どもの文字の形状と性格・行動の特徴

- 丸みを帯びた文字を書く子ども

- 優しく、協調性があり、他者を思いやる気持ちが強い。チームワークが得意で、友達と仲良くすることを大切にします。

- 角ばった文字を書く子ども

- 理論的で自己主張がはっきりしている。独立心が強く、物事をはっきりさせたいタイプ。

- 文字が繋がっている場合

- 連続的に文字を書く子どもは、論理的で計画的。集中力があり、一つのことに没頭するタイプが多いです。

- 文字が離れている場合

- 自由な発想を持ち、創造力が豊か。直感を大切にし、規則に縛られないタイプが多いです。

4. 子どもの成長と文字の書き方の変化

- 成長過程による文字の変化

子どもの文字の書き方は成長とともに変わります。小さい頃は手や指などのコントロールする力が発達途上のため弱く、文字を大きく書くことが多く、年齢とともに文字が小さく整っていくことが一般的です。書き方の変化は、心の成長や環境の影響を反映していることが多いため、変化を観察することも重要です。

- 学校での学びの影響

学校の指導方針や教師の影響、周りの友達の書き方なども、子どもの文字の書き方に影響を与えます。例えば、整った文字を書くことを求める教師の指導が強い場合、文字がより整ったものになることがあります。

5. 親が知っておくべき子どもの文字と性格・行動のサイン

- 不安やストレスのサイン

子どもの文字が急に小さくなったり、角ばってきたりする場合、ストレスや不安を感じている可能性があります。文字の変化が見られたら、子どもと話し合う機会を設けることが重要です。

- 積極性や自信のサイン

大きな文字を書き始めたり、筆圧が強くなる場合、積極的な気持ちや自信が高まっているサインかもしれません。ポジティブな変化を支援することで、さらに自信を伸ばすことができます。

6. 子どもの文字の書き方を育てるための方法

- 子どもの個性を尊重する

親としては、子どもの文字の書き方にあまり過度な介入をしないようにすることが大切です。子どもの個性を尊重し、自分自身を表現する方法を学ぶ機会として文字を書く活動をサポートしましょう。

- 楽しみながら書く練習をさせる

楽しい塗り絵や迷路を解きながら周囲の線にぶつからないようにしてスタートからゴールに向かって線を操れるようにするなど興味を喚起する方法で筆記具のコントロールする力をよしなったr値、カラフルなペンを使って文字を書いたりすることが楽しいアクティビティであると感じさせることが重要です。競争ではなく、自分自身を表現する喜びを見つけることがポイントです。

- 文字を書く環境を整える

良い照明と正しい姿勢で書ける環境を提供することが、子どもが文字を書く際にリラックスできる要因となります。心地よい環境で文字を書くことが、筆跡にポジティブな影響を与えることが多いです。

7. 子どもの文字の書き方と性格・行動を理解することで得られるメリット

- コミュニケーションの向上

子どもの性格・行動や気持ちを文字の書き方から理解することで、より良いコミュニケーションが取れるようになります。お互いの理解が深まることで、家族関係がさらに良好になります。

- 自己肯定感の向上

親が子どもの書き方や個性を認め、尊重することで、子供の自己肯定感が向上します。子どもが自分自身を受け入れ、自信を持って成長する手助けとなります。

8. まとめ:子どもの文字の書き方から性格・行動を理解し、育む方法

- 子どもの文字の書き方は、成長や環境、心理状態の影響を受けます。その変化を観察し、子どもの内面を理解する手助けとすることで、より健全な成長をサポートすることが可能です。子どもの個性を尊重しながら、楽しく文字を書く機会を提供することで、自己表現の方法を広げることができます。

*埼玉県川越市の筆跡研究所では筆跡診断をしています。少しでも気になる方はぜひお問い合わせください。

2024年10月10日

1. 数字の書き方と性格・行動の関係とは?

- イントロダクション

数字の書き方には個人の癖や特徴が現れます。心理学や筆跡学の観点から、数字の書き方と性格・行動の関係性について注目されています。本記事では、数字の形や傾向から読み取れる性格や心理状態について詳しく解説します。

2. 数字の形が示す性格・行動の特徴

- 数字の形に現れる特徴

数字の書き方には、その人の性格や行動パターンが反映されることがあります。例えば、同じ「7」の書き方でも、鋭角的な「7」を書く人と、丸みを帯びた「7」を書く人では、性格的な傾向が異なると言われています。

- 各数字の性格診断

- 「1」の書き方

- 縦線がまっすぐな場合:目標に向かって一直線、リーダーシップが強い

- 上に装飾がある場合:個性的、独自のスタイルを重視する

- 「2」の書き方

- 曲線が大きい場合:柔軟性があり、他者と調和しやすい

- 角ばっている場合:慎重で計画的な性格

- 「3」の書き方

- 角ばっている場合:慎重で計画的な性格

- 上下均等な場合:バランス感覚に優れ、安定した性格・行動

- 「4」の書き方

- 縦線が長い場合:しっかりとした基盤を求める、堅実な性格・行動

- 角度が鋭い場合:規律を重視し、冷静な判断力、鋭敏な感受性

- 「5」の書き方

- 丸みを帯びた「5」の場合:社交的で感情豊か

- 角ばった「5」の場合:論理的で分析力が高い

- 「6」の書き方

- 丸い部分が大きい場合:愛情深く、人懐っこい

- 小さい場合:内向的で慎重

- 「7」の書き方

- 鋭い角の「7」の場合:野心的で競争心が強い

- 丸みを帯びた「7」の場合:穏やかで協調性が高い

- 「8」の書き方

- 丸が均等な場合:バランス感覚に優れた性格

- 上下が異なる場合:不安定だが独創性に富む

- 「9」の書き方

- 上部が大きく開いている場合:オープンマインドで冒険心がある

- 閉じている場合:内向的で秘密主義

- 「0」の書き方

- 楕円形の場合:柔軟性があり、社交的

- 真円の場合:完璧主義で慎重

3. 数字の書き方とその心理的背景

- なぜ数字の書き方で性格がわかるのか?

筆跡学(グラフォロジー)や心理学の研究では、手書きの文字や数字は書き手の心理状態や性格・行動の反映であるとされています。人の癖や個性は無意識のうちに数字や文字の書き方に現れるため、これを分析することで、心理的な特徴を読み取ることが可能です。

4. 数字の書き方の変化と性格の変化

- 時間とともに変わる数字の書き方

数字の書き方は固定的なものではなく、人生経験や状況の変化によって変わることがあります。例えば、ストレスやプレッシャーを感じている時期には、数字の書き方がより強く、鋭くなることがある一方で、リラックスしている時期には、より丸みを帯びた書き方になることもあります。

- 自己改善と数字の書き方の関係

自分の性格や行動を改善しようとするとき、その意識が数字の書き方に現れることがあります。例えば、もっと積極的になろうとしている人は、より強く、太く数字を書くようになることが多いです。

- 職業による数字の書き方

職業によっては独特な書き方をする場合があり、その仕事によって習慣化された書き方をする場合があります。

5. 数字の書き方を変えることで性格を変えられる?

- 筆跡療法(グラフォセラピー)とは?

筆跡療法では、意図的に数字や文字の書き方を変えることで、心理的な変化を促すとされています。数字を大きく書くことで自信を高めたり、角を丸くすることで柔軟性を養ったりする方法があるとされます。

6. まとめ:数字の書き方から性格を読み解く楽しみ

- 数字の書き方と性格には密接な関係があり、日常の中で自分や他人の性格・行動を知る一つの手段として活用できます。 また、数字の書き方を意識的に変えることで、性格や心理状態にも良い影響を与えることができるかもしれません。

7. 数字の書き方診断を試してみよう

- 自分の数字の書き方を分析し、どのような性格・行動が表れているかを確認する方法を提供します。簡単なテストや実際の数字の書き方を見ながら診断を楽しむことができるコンテンツを紹介します。

*埼玉県川越市の筆跡研究所では筆跡診断をしています。少しでも気になる方はぜひお問い合わせください。

2024年10月10日

はじめに

そそっかしい性格は、行動が早い反面、注意力が散漫になりがちです。この性格は、日常生活の中で何かと小さなミスを引き起こすことがあります。その一例が文字の書き方です。急いで書いたり、集中力が欠けていると、文字が乱れてしまうことが多いです。しかし、そそっかしい人でも工夫次第で文字をきれいに改善することが可能です。本記事では、そそっかしい人がどのように文字の改善を図ることができるのか、その具体的な方法とコツについて解説します。

そそっかしい性格とは

まず、そそっかしい性格とは何かを理解することが重要です。そそっかしい人は一般的に、せっかちで物事を急いで進める傾向があります。この性格はプラスの側面も持っています。例えば、行動力があることや、複数のタスクを素早くこなすことができる点です。しかし、同時に注意力が欠如しがちで、ミスや誤りが頻発します。文字を書く際にも、この性格が悪影響を及ぼすことがあります。

文字の改善が必要な理由

文字のきれいさは、日常生活や仕事において重要な役割を果たします。たとえば、きちんと整った文字は、相手に対して良い印象を与えることができます。一方、雑に書かれた文字は、信頼感や丁寧さが欠けていると見なされることがあり、ビジネスシーンではマイナスとなることもあります。そそっかしい人でも、文字を改善することで、自身の印象やメッセージの伝わり方を大きく向上させることができるのです。

そそっかしい人の文字の特徴

そそっかしい人の文字には、いくつかの共通点があります。

- 字が小さくなる: 文字を急いで書こうとすると、無意識に字が小さくなり、読みにくくなりがちです。

- 文字がつぶれる: 速く書くことで文字が重なったり、つぶれたりすることが多く、結果として相手に読みづらい文章が出来上がります。

- 線が乱れる: 線がまっすぐに引かれず、カーブが極端に曲がったり、筆圧が不均一になったりします。

- 字と字の間隔が狭い書くスピードが速いと、文字同士のスペースが狭くなり、文章全体が窮屈に見えてしまいます。

これらの特徴を持つそそっかしい人は、改善を意識することで、きれいで読みやすい文字を書けるようになります。

文字を改善するためのステップ

- 自分の文字を見直す

- ゆっくり書く意識を持つ

- 正しい筆順と書き方を確認する

- 筆圧をコントロールする

- 手本を使って練習する

- 日常生活での実践

最初のステップとして、自分が普段書く文字を見直すことが重要です。手元に書いた文字を一度冷静に見て、どの部分が乱れているか、どういった特徴があるのかを把握しましょう。例えば、文字が歪んでいる、間隔が狭い、漢字のバランスが悪いなどの具体的な問題点を特定します。

そそっかしい人は、スピードを優先してしまうため、文字を書くスピードを意識的に落とすことが大切です。あえて「ゆっくり書く」ことを意識することで、文字のバランスや形に注意を払いながら書くことができ、結果としてきれいな文字を書くことができます。時間に余裕があるときは、何度も練習して、ゆっくり丁寧に書く習慣をつけましょう。

特に現代人は全てにスピードが求められる時代に生きているため、行動が早い人が多いようです。時代性もあるかと思います。したがって筆圧も弱く、小学生は2B、4Bなど柔らかい鉛筆でないと文字が薄くなってしまう子どもが多いと感じています。

幼稚園の書道教室で指導をしています。個人差はありますが、書くのも行動も早い子が多いように感じます。「書道はチョーゆっくりに、一番ゆっくりに」と、何度も言っていますがなかなか指導の難しさを感じています。

筆順や正しい書き方に注意を払うことも、文字をきれいに書くためには欠かせません。漢字やひらがな、カタカナの筆順を再確認し、その通りに書くことで、文字がバランス良く整った形になります。正しい筆順で書くことで、自然ときれいな文字に近づけます。

そそっかしい人は、文字を書く際に力を入れすぎたり、逆に力が抜けてしまったりすることがあります。筆圧を適度に保つことは、文字を美しくするために重要です。強すぎる筆圧は文字を潰してしまう原因となり、逆に弱すぎる筆圧は文字が不安定になります。ペンを持つ際の力加減を調整し、安定した筆圧を保つ練習を行いましょう。

自分の文字を改善するために、手本を使って練習することは効果的です。書道の手本や、美しいと感じるフォントを選び、それを真似して書いてみましょう。文字のバランスや線の引き方を学ぶことで、徐々に自分の文字が整っていくのを実感できます。また、手本に従って繰り返し練習することで、自然ときれいな文字が書けるようになります。

練習をするだけではなく、日常生活の中で意識的に整った文字を書くことも重要です。メモを取るときや、手紙を書くときなど、普段の生活の中で改善を意識して書くことで、徐々に習慣化され、文字の美しさが向上します。

そそっかしい性格を文字改善に活かす

そそっかしい人は、行動力やスピード感がある一方で、集中力が散漫になりがちですが、この特徴を逆に活かすことができます。短時間で集中して文字の練習を行い、その集中力を利用して文字を書くことに取り組むと、効果的です。また、そそっかしい性格の人は、一度取り組み始めると夢中になりやすい傾向があるため、文字の改善に集中して取り組むことで、短期間で効果が現れることもあります。

ツールを活用した文字改善

最近では、デジタルツールやアプリを使って文字の改善を図ることもできます。例えば、スマートフォンやタブレットを使って筆順を学べるアプリや、手書き文字をチェックしてフィードバックを提供してくれるツールが多く存在します。これらのツールを活用することで、効率よく文字を改善することが可能です。

まとめ

そそっかしい性格の人でも、工夫と練習を積み重ねることで、読みやすく整った文字に改善することができます。自分の文字を見直し、ゆっくり丁寧に書くことを意識し、筆順や筆圧を正しく保つことがポイントです。

また、手本を使って練習し、日常生活で実践することで、自然と文字が美しくなります。デジタルツールを利用することも有効な方法です。

文字の改善は、日々の努力の積み重ねで成し遂げられるものです。ぜひ、この記事を参考に、文字を改善し、自信を持って書けるようになりましょう。

2024年10月10日

はじめに

筆圧と集中度の関係性は、書くことが日常生活や仕事に与える影響を理解するうえで重要な要素です。文字を書く際の筆圧は、実は単なる物理的な力ではなく、私たちの心の状態や集中力に深く結びついています。筆圧が強いと、集中力が高いとされていますが、逆に筆圧が弱いと集中力が欠けている可能性があります。本記事では、筆圧と集中度の関係性を深掘りし、心理的な影響や改善方法について詳しく解説します。

筆圧とは

筆圧とは、ペン先が紙に押し付けられる力のことを指します。これにより文字が太くなったり、薄くなったりします。筆圧は、書く人の手の力だけでなく、そのときの心身の状態や集中度によっても変わります。強い筆圧は、エネルギーや自信、集中力を反映しているとされ、逆に弱い筆圧は、無気力や集中力の欠如や柔軟性や優しさを示すことがあります。

また年齢によっても変化します。高齢の方程一般的に筆圧は弱くなります。

筆圧と集中度の関係性

筆圧と集中度は、互いに影響を与え合っています。筆圧が集中力を反映する一方で、集中度を高めるためには筆圧を適切にコントロールする必要があります。以下に、その関係性について詳しく見ていきましょう。

集中力が高いときの筆圧

集中力が高いときは、筆圧が安定し、一定の強さで文字が書かれることが多いです。これには以下の理由があります。

- 安定した手の動き: 高い集中力があると、手の動きが安定し、筆圧も一定に保たれます。文字が均一に書かれ、形が整うため、見た目にも美しい文字になります。

- 意識の集中: 集中していると、意識が文字を書くことに集中し、筆圧が無意識のうちに調整されます。この結果、文字が整い、集中力が高い状態が持続します。

- 精神的な落ち着き: 集中力が高いと、精神的に安定していることが多く、手に余計な力が入らず、自然と筆圧が適切に保たれます。

集中力が低いときの筆圧

逆に、集中力が低いときは筆圧が不安定になることが多いです。以下の要因が関係しています。

- 手の動きが不安定: 集中力が欠けていると、手の動きが不安定になり、筆圧も一定でなくなります。文字が不均一になり、書き間違いが増えることがあります。

- 気が散る: 周囲の環境や自分の気持ちが気になると、筆圧に意識が向かず、結果として筆圧が弱くなることがあります。文字が薄くなり、読みづらくなることがあります。

- 精神的な不安定: 精神的に不安定なときやストレスが溜まっていると、筆圧が安定せず、力が入りすぎたり、逆に抜けすぎたりします。

- 身体の不調の時: 身体が不調の時は集中しようとして筆圧が強くなっても、一時的で、身体の不調で高らか入らなくなるなどして文字は乱れ、がたがたと震えた線などになる事例があります。

筆圧と集中度の改善方法

筆圧を適切にコントロールし、集中力を高めるためには、以下の方法が有効です。

- リラックスした状態で書く

- 筆圧を均一に保つ練習

- 書くスピードを調整する

- 環境を整える

- 短い休憩を取る

筆圧が強すぎたり、弱すぎたりする原因の一つは、体や心の緊張です。リラックスした状態で文字を書くことで、筆圧が自然に調整され、集中力も高まります。深呼吸やストレッチを取り入れることで、心身をリラックスさせ、書く際の緊張をほぐしましょう。

筆圧を均一に保つための練習を行うことで、集中力が向上します。例えば、同じ力加減で線を引く練習や、均一な筆圧で文字を書く練習を行うことで、手の感覚が養われます。特に、細い線と太い線を意識的に書き分けることで、筆圧の調整がしやすくなります。

文字を書くスピードが速すぎると、筆圧が不安定になることがあります。意識的にスピードを調整し、ゆっくりと丁寧に書くことで、筆圧を安定させ、集中力を高めることができます。焦らず、落ち着いて文字を書くことを心がけましょう。

集中力を高めるためには、書く環境も重要です。静かで落ち着いた場所を選び、気を散らす要素がない環境で文字を書くことで、筆圧が安定し、集中力も持続しやすくなります。周囲の騒音や気になるものを排除することで、集中力を高めることができます。

長時間文字を書くことは、集中力の低下を招くことがあります。適度に休憩を取り、手を休めることで、筆圧を安定させ、集中力を持続させることができます。休憩中には、手をほぐすストレッチやリラックスする時間を持つことが有効です。

筆圧を測定するツール

筆圧を正確に測定するためには、専用のツールやアプリを使用することができます。例えば、筆圧測定機や専用のアプリを使うことで、自分の筆圧を数値化し、改善点を把握することができます。これにより、自分の筆圧の傾向を理解し、集中力を高めるための具体的な対策を立てることができます。

まとめ

筆圧と集中度の関係性は、私たちの書くことに対する心の状態や集中力を反映する重要な要素です。筆圧が集中力を示す一方で、集中力を高めるためには筆圧を適切にコントロールすることが必要です。リラックスした状態で書く、筆圧を均一に保つ練習をする、書くスピードを調整する、環境を整える、短い休憩を取るなどの方法を実践することで、筆圧を安定させ、集中力を向上させることができます。これらの方法を取り入れ、筆圧と集中度の関係性を理解し、実生活に活かしていくことで、より効果的に文字を書くことができるようになります。

2024年8月27日

1. はじめに

筆跡はその人の個性を表す重要な要素です。美しい字を書きたい、筆跡を改善したいと考える人は少なくありません。本記事では、「筆跡 変える」というキーワードを中心に、筆跡を変える方法とその効果について詳しく解説します。また、筆跡改善のメリットや具体的なトレーニング方法、心構えについても紹介します。美しい字を手に入れるための参考にしてください。

2. 筆跡を変えることの重要性

2.1. 筆跡が与える印象

筆跡は人に大きな印象を与えます。手紙やメモ、ノートの筆跡が美しいと、それだけで信頼感や誠実さが伝わることがあります。一方、字が乱れていると、せっかくの内容が相手に伝わりにくくなることもあります。そのため、ビジネスシーンや日常生活において、筆跡を改善することは大きなメリットがあります。

2.2. 自己表現としての筆跡

筆跡は自己表現の一つです。書く内容だけでなく、字そのものがその人の性格・行動や心理や感情を表す場合があります。筆跡を変えることは、自分自身を見つめ直し、より良い自己表現を追求する過程とも言えます。

3. 筆跡を変えるための準備

3.1. 目標設定

筆跡を変えるためには、まずどのような字を書きたいのか目標を設定することが重要です。美しい字とは何かを具体的にイメージし、自分が目指すべきスタイルを明確にしましょう。

その際、日本の空海や藤原行成などの書の三筆や三蹟といった古典を参考にするのもよいでしょう。

3.2. 現在の筆跡を分析する

自分の現在の筆跡を客観的に分析することも必要です。どの部分が改善の余地があるのか、どの部分はすでに良い状態にあるのかを把握することで、効果的な練習が可能になります。

3.3. 道具の選び方

筆跡を改善するには、適切な道具を選ぶことも大切です。自分に合ったペンや鉛筆、ノートなどを選び、快適に書ける環境を整えましょう。

4. 筆跡を変えるためのトレーニング方法

4.1. 基本的な書き方の見直し

まずは基本的な書き方を見直すことから始めましょう。姿勢やペンの持ち方、力の入れ具合など、基礎的な部分を正しくすることで、筆跡が大きく改善されます。

4.2. 模写トレーニング

美しい字を書くためには、模写が効果的です。お手本となる文字を繰り返し模写することで、理想的な筆跡を身につけることができます。特に、楷書や行書の模写は、筆跡改善に大きな効果があります。

4.3. 筆跡改善のためのドリル

市販されている筆跡改善のためのドリルを利用するのも一つの方法です。これらのドリルは、基本的な筆順から応用まで、段階的に筆跡を改善するための内容が詰まっています。

4.4. 日々の練習の重要性

筆跡を変えるためには、日々の練習が不可欠です。短期間での変化を期待するのではなく、毎日少しずつトレーニングを重ねることで、徐々に効果が現れます。まずは習慣化するまで根気よく取り組んでください。

5. 筆跡改善のためのメンタル面のサポート

5.1. モチベーションを維持する方法

筆跡改善には時間がかかるため、モチベーションを維持することが重要です。達成感を得られるように、目標を細かく設定し、一つ一つクリアしていくことが効果的です。

5.2. ストレスを軽減する工夫

筆跡改善に取り組む中で、思うように進まないこともあるかもしれません。そのような時には、無理をせず、リラックスして取り組むことが大切です。ストレスを感じた時には、少し休憩を取るか、別のリフレッシュ方法を見つけてみましょう。

5.3. ポジティブな自己評価

筆跡改善の過程で、少しでも進歩が見られたら自分を褒めることも大切です。ポジティブな自己評価は、継続的な努力を支える大きな力となります。

6. 筆跡改善の効果

6.1. 自信の向上

美しい字を書けるようになると、自信が向上します。特にビジネスシーンや人前で書く場面で、自分の字に誇りを持てるようになります。

6.2. コミュニケーションの質向上

筆跡が改善されると、文字が読みやすくなり、コミュニケーションの質が向上します。手書きのメッセージやノートが相手により伝わりやすくなり、円滑なコミュニケーションが期待できます。

6.3. 感情の安定

筆跡を整えることは、心の状態を整えることにもつながります。丁寧に字を書くことで、心を落ち着け、感情の安定を図ることができます。

7. まとめ

筆跡を変えることは、美しい字を手に入れるだけでなく、自己表現の一環としても重要なステップです。日々の練習と適切な心構えを持つことで、誰でも筆跡を改善することができます。本記事で紹介した方法を参考に、ぜひ理想の筆跡を目指して取り組んでみてください。

筆跡を変えることは、単なる技術の向上だけでなく、自分自身を見つめ直し、成長する機会でもあります。今すぐ始めて、新たな自分を発見しましょう。

筆跡改善に興味のある方は、埼玉県川越市の筆跡研究所へお問い合わせください。

2024年8月27日

1. はじめに

筆跡は、ただの文字の形ではなく、その人の内面や性格・行動を反映する鏡とされています。筆跡心理学(グラフォロジー)は、筆跡を通じて個人の心理状態や性格・行動を読み解く学問です。本記事では、「筆跡 心理学」というキーワードを中心に、筆跡がどのように心理状態を表すのか、具体的な例や解釈方法について詳しく解説します。また、筆跡を改善することで心理面にもたらされる効果についても考察します。

2. 筆跡心理学とは

2.1. 筆跡心理学の概要

筆跡心理学(グラフォロジー)は、筆跡から個人の性格・行動や心理状態を分析する学問です。文字の形や大きさ、書き方のクセなどを観察し、それらがどのように心理状態と関連しているのかを解読します。この分野は19世紀末から研究が進められ、多くの国で応用されています。

2.2. 筆跡と性格の関係

筆跡は個性を反映し、書く人の心の状態を表します。例えば、大きな字を書く人は自己主張が強く、積極的な性格・行動とされることが多いです。一方、小さな字を書く人は内向的で慎重な性格・行動を持っていると考えられます。

3. 筆跡が示す心理状態

3.1. 文字の大きさ

文字の大きさは、その人の自己評価や社会に対する態度を示すとされています。大きな文字を書く人は、自己評価が高く、リーダーシップを発揮する傾向があります。反対に、小さな文字を書く人は、自己評価が低めで、慎重さや内向性を持っている可能性があります。

3.2. 文字の傾き

文字の傾きも心理状態を示す重要な要素です。横書きの場合、右に傾いた文字は、外向的で感情表現が豊かな性格を示し、左に傾いた文字は内向的で感情を抑制する傾向があるとされています。垂直に書かれた文字は、バランスの取れた感情コントロールを示唆します。

3.3. 筆圧

筆圧が強い人は、エネルギッシュで意思が強いとされています。逆に、筆圧が弱い人は繊細で感受性が高いと考えられます。また、筆圧が変動する場合、その人の感情が不安定である可能性があります。

3.4. 文字間のスペース

文字と文字の間のスペースは、その人の対人関係やコミュニケーションスタイルを示します。広いスペースは自由で独立し、落ち着いた行動をとり、狭いスペースは社交的ですぐに取り掛かる行動を表すことがあります。

4. 筆跡の変化と心理的影響

4.1. ストレスと筆跡の変化

ストレスや不安が高まると、筆跡にもその影響が現れることがあります。文字が乱れたり、筆圧が不均一になったりすることは、精神的な不安定さを示すサインです。逆に、リラックスしている時の筆跡は安定し、整然としたものになることが多いです。

4.2. 感情の表現

喜びや興奮を感じている時には、文字が大きく、筆圧が強くなる傾向があります。逆に、悲しみや落ち込みを感じている時には、文字が小さくなり、筆圧も弱くなることが多いです。こうした変化を通じて、筆跡は感情の表現手段として機能します。

4.3. 筆跡の安定と心の安定

筆跡が安定している人は、心の状態も安定していると考えられます。特に、長期間にわたって筆跡が一貫している場合、その人の性格や行動、感情が比較的安定していることを示しています。

5. 筆跡改善と心理的効果

5.1. 筆跡を改善することで得られるメリット

筆跡を意識的に改善することで、心理的な効果が得られることがあります。例えば、字を整えることで自己管理能力が向上し、結果的に自信がつくことがあります。また、字が美しくなることで、他者からの評価が向上し、自己評価の向上にもつながります。

5.2. 書道や筆跡トレーニングによる精神統一

書道や筆跡トレーニングは、集中力を高め、精神を統一する効果があります。ゆっくりと丁寧に文字を書くことで、心を落ち着け、ストレスを軽減することができます。これにより、心のバランスを取り戻し、日常生活においてもポジティブな影響が期待できます。

5.3. 筆跡改善と自己成長

筆跡改善は、単なる技術の向上にとどまらず、自己成長のプロセスとしても重要です。新しい書き方に挑戦することで、柔軟な思考や忍耐力が養われます。また、努力して得られた成果は、自己肯定感を高める要素となります。

6. 筆跡心理学の応用

6.1. ビジネスシーンでの活用

筆跡心理学は、ビジネスシーンでも応用可能です。履歴書や手書きのメモから、応募者の性格・行動や適性を判断する手法として利用されることがあります。また、同僚や部下の筆跡を分析することで、コミュニケーションの円滑化に役立てることもできます。

6.2. 人間関係の改善

筆跡心理学を学ぶことで、他者とのコミュニケーションが改善されることがあります。相手の筆跡から性格・行動や感情を読み取ることで、より効果的な対話やアプローチが可能となり、人間関係をより良いものにする手助けとなります。

6.3. 自己理解の深化

筆跡心理学を通じて、自分自身の内面をより深く理解することができます。自分の筆跡を観察し、それが現在の心理状態をどう反映しているかを知ることで、自己理解が深まり、自己改善のヒントが得られるでしょう。

誤字や脱字が出現してきたら、疲れていることが考えられますので、少し休憩をとるとよいでしょう。また縦画が真直ぐに書こうとしていつもは書けているのに書けないときは疲れている可能性があります。

環境や時代による影響も筆跡に表れます。現代の若者は書くスピードが速めです。また筆圧も弱くなっています。退職を機にのびのびとした筆跡になった人もいます。

更に体調がすぐれないときは線ブレが表れます。認知症や入院したときなどの筆跡と普段の調子のよい時との筆跡とを注意深く見比べてみてください。

6.4. 児童生徒理解への活用

筆跡を通じて児童生徒の心理状態を把握し、適切なサポートを提供することができます。筆跡の変化を観察することで、児童生徒がストレスを感じているかどうかを判断し、早期に対策を講じることが可能です。又、保護者にも子どもの理解に大いに役立つことでしょう。

参考図書としては「子どもは文字で訴える」石崎泉雨著は、「文字を使ったまったく新しい学習指導書・生活指導書です。スクールカウンセラーでもなおせなかった不登校の子どもが、文字トレーニングで学校に行くようになった…etc 実際に文字トレーニングでなおった20人以上の実例と母親の証言、石崎泉雨さんの診断を紹介。石崎泉雨式文字トレーニング帳もついてます。

6.5. 心理療法やカウンセリングの支援として

筆跡心理学は、心理療法の一環としても用いられます。クライアントの筆跡を分析することで、内面的な問題や感情の動きを把握し、適切なカウンセリングを提供する手助けとなります。書道療法もありますし、実際の心理療法家と組んで、筆跡の変化から心理療法家へのコメントをしている人もいます。

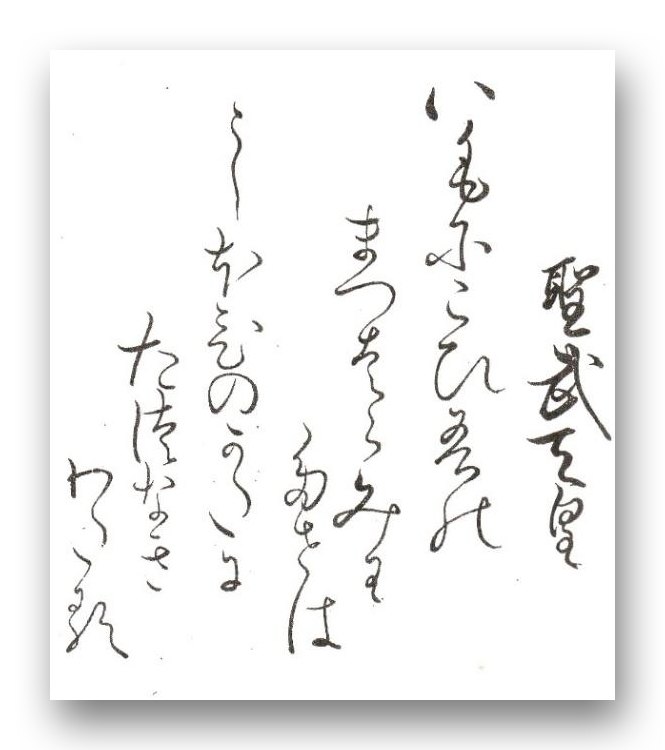

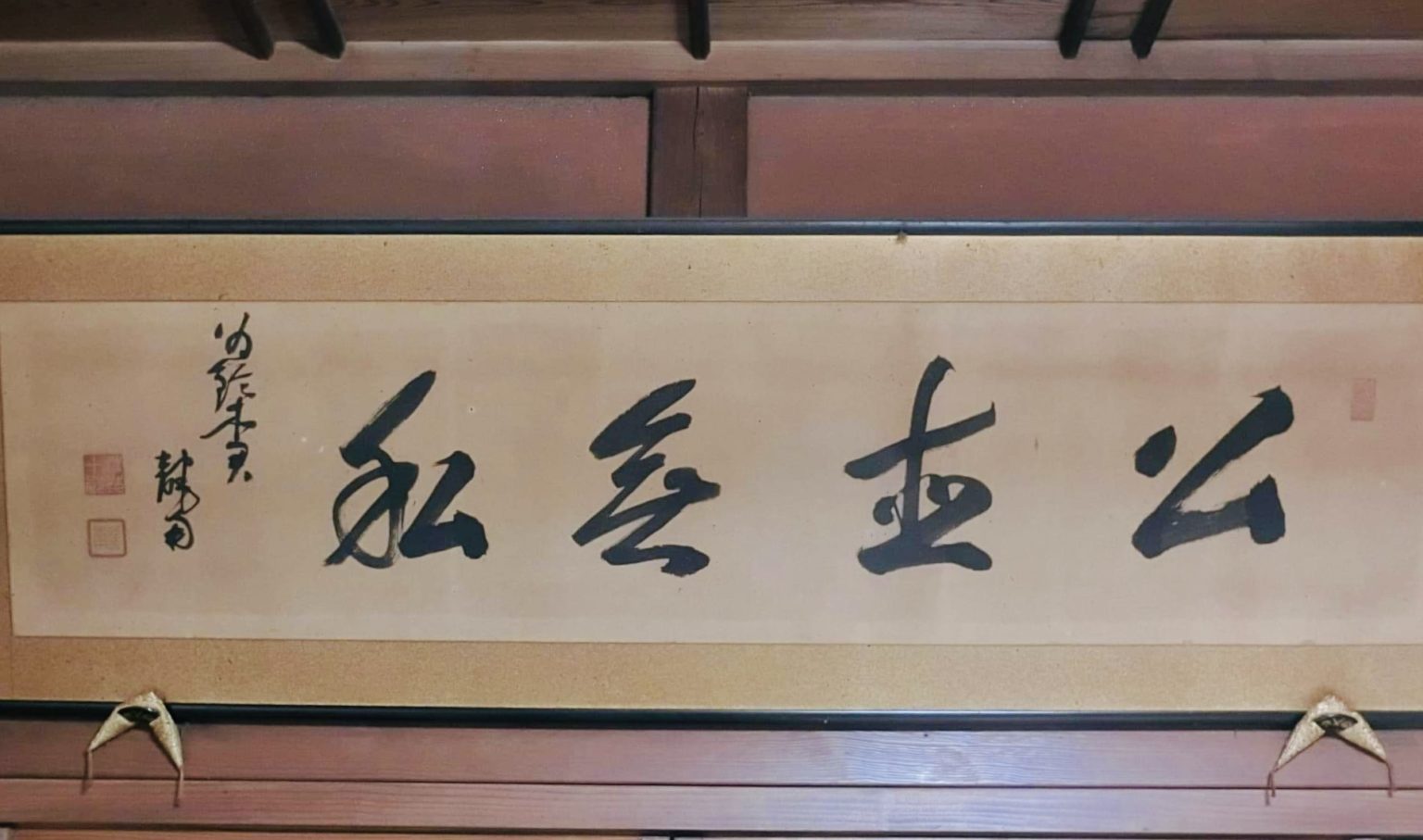

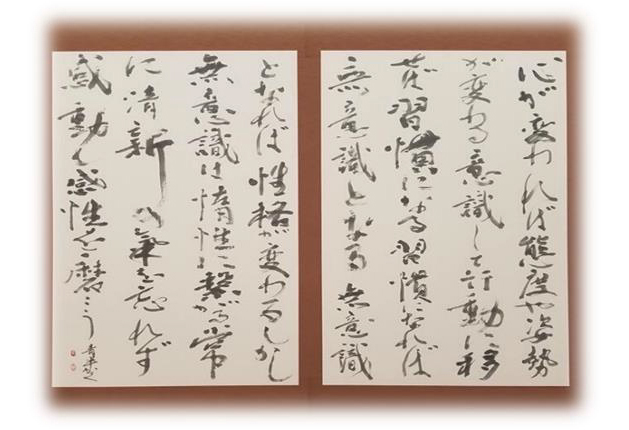

また日本の鍼灸師である藤本蓮風氏による著書「筆跡にみる心の襞」(ず1)では「本当の鍼をする秘訣のひとつは、患者の心の問題を大事にすること」、それを知る手段として、筆跡に注目した著者。多面的な観察と適格な治療の実践に役立たせるべく、線の太さや筆

圧、丸のつけ方などに現れる患者の心理を解き明かす。と紹介されて興味深い分析の著書です。心理療法における心理検査ではない視点が役立つと思います。

今は絶版となっていますが、「保護司二十五年:書を通しての再生保護」徳島陽堂著1986.9.1春秋社(図2)には、様々な問題につまずいた少年少女との取り組み…そこに書家としての眼が活きる。文字から心を読み、文字の改善から人間性の改善をはかるユニークな保護司の歩みが実際の手紙や半紙などの書作品を通して語られています。

更にもう一つご紹介すると、「筆跡の科学」森岡恒舟著、和器出版2020.3.19です。文字の書き進め方(章法)と個々の文字の特徴を分析し、性格・行動をや心理をまとめたものです。

7. 筆跡心理学の限界と注意点

7.1. 筆跡心理学の限界

筆跡心理学は興味深い学問ですが、全てを科学的に証明できるわけではありません。筆跡が心理状態を反映することは多くの事例で確認されていますが、個人差も大きく、筆跡だけで全てを判断することはできません。

7.2. 解釈の注意点

筆跡心理学を活用する際は、解釈に慎重さが求められます。筆跡だけでその人の全てを決めつけるのではなく、他の要素と合わせて総合的に判断することが重要です。また、他者の筆跡を分析する際には、プライバシーへの配慮も忘れないようにしましょう。

8. まとめ

筆跡と心理学の関係は非常に興味深いテーマであり、各という行動の結果残された痕跡は他のすべての行動と相関があると考え、筆跡が私たちの行動や体調や内面を映し出す鏡であることが理解できたでしょう。筆跡心理学を活用することで、自己理解を深めたり、人間関係

を改善したりする手助けが得られます。しかし、筆跡だけに頼らず、他の要素も含めた総合的なアプローチが求められる点には注意が必要です。

筆跡と心理学について興味のある方は、埼玉県川越市の筆跡研究所へお問い合わせください。

2024年8月27日

1. はじめに

書道は、集中力や美的感覚を養う素晴らしい習い事ですが、左利きの子どもにとっては挑戦と感じることが多いかもしれません。日本では右手で筆を持つのが一般的とされているため、左利きの子どもが書道を習う際には、特有の困難に直面することがあります。本記事では、「書道 左利き 子ども」のキーワードを中心に、左利きの子どもが書道を楽しく学び、美しい文字を書くための具体的なアドバイスやサポート方法について詳しく解説します。

2. 左利きの子どもと書道の課題

2.1. 書道の基本と右利きの前提

書道の基本は、筆を右手で持ち、筆を立てて書くことが求められます。このため、筆の運び方や力加減が右利きの子ども向けに設計されていることが多く、左利きの子供はこれに適応するのが難しいと感じることがあります。特に、左手で書く場合、手が文字や紙を覆ってしまい、視界が遮られることが一つの障害となります。

2.2. 教室での指導の難しさ

多くの書道教室では、右利きの指導が主流となっているため、左利きの子どもにとっては、教室の指導法が合わない場合があります。右利きの先生が自然に行う動作が、左利きの子どもには真似しにくいことも多く、ストレスを感じる要因になることがあります。

3. 左利きの子どもが書道を学ぶためのサポート

3.1. 左手での書道を尊重する

左利きの子どもに対して、無理に右手で書くことを強制するのではなく、左手で書くことを尊重することが大切です。左手で書くことで自然な動作ができ、より快適に書道を学べるようになります。ただし、筆の運び方や力加減が右利きの子ども向けに設計されているため大きな文字を書く場合や毛筆で書く場合は特に右を使えると書きやすいのではないかと考えます。しかし実際に少ないですが左手で書く書の先生や書道家もいます。片岡鶴太郎も左手で絵や文字を書いている映像を見たことがあります。外国は毛筆二十日w無いのですが、ペンでの左手下記の子どもに対する指導法の本も出版されています。日本の学校ではまだまだのようです。私は幼稚園で習字教室の講師をしていますが、保護者からみぎで叔父を書けるようにとの御声もいただきますが、5歳児ではすぐに右に持ちかえて書けるようになる子どももいますが、多くは非常に難しいと感じています。何とか「、大谷翔平選手のように両方使えるとかっこよいよ」や「太だけでも右手持ってみて!」など声掛けをしますが、どうしても左手で書きたがります。既に5歳児では何年も左手を使ってきているので、筋力も握力の

発達していて、右手で書くのは新たな筋力を鍛えなくてはなのでどうしても慣れ親しんだ手を使ってしまうようです。そこで幼稚園では、墨を硯でする体験も取り入れて、右手で墨を磨るように指導して少しでも右手の筋力を鍛えようと試みています。

恐らく生まれて物をつかむようになった時、保護者の方など注意深く観察し、左手に偏らず右手を使うようにしていくのが良いのではないかと考えます。

3.2. 左利きの先生や指導法の選択

左利きの書道の先生を探すか、左利きの子どもに対応した指導法を提供している教室を選ぶことも一つの方法です。左利きの先生は、子どもが直面する困難を理解し、効果的なアドバイスを与えることができます。

3.3. 手元の視界を確保する方法

左手で書く場合、手が書いている文字を隠してしまうことがあります。これを避けるために、外国での指導法では、紙を斜めに置く、あるいは紙の位置を調整することで、視界を確保しやすくなります。手元の見やすさを重視することで、子どものストレスを軽減できます。

3.4. 特別な道具の利用

左利きの子どもが書道をする際に役立つ道具も存在します。例えば、左利き用の筆や、特殊な筆持ち補助具を使用することで、筆運びがしやすくなります。これにより、よりスムーズに書道を楽しむことができるでしょう。

4. 左利きの子供に適した書道の練習方法

4.1. 楽しい練習を通じた集中力の向上

書道は集中力を必要とする活動ですが、子どもにとっては楽しさも重要です。楽しく学べるような練習方法を取り入れることで、子どもは書道への興味を持ち、自然と集中力が高まります。例えば、好きなキャラクターの名前を練習する、色紙に自由に絵や文字を書くなど、創造的なアプローチを試みると良いでしょう。

4.2. 小さな成功体験を重ねる

左利きの子どもにとって、書道は難しく感じられるかもしれませんが、小さな成功体験を重ねることで自信がつきます。例えば、簡単な文字から始めて、少しずつ難易度を上げることで、達成感を得られるようにします。成功体験を積み重ねることで、書道への意欲が高まり、継続的な練習が可能になります。

4.3. 親や先生のサポート

左利きの子供が書道を学ぶ際には、親や先生のサポートが欠かせません。子供の努力を認め、適切なアドバイスを与えることで、子供の成長を助けることができます。また、無理をさせず、子供のペースに合わせた指導を心がけることが大切です。

5. 左利きの子供が直面する書道の壁とその克服方法

5.1. 筆運びの難しさ

左利きの子供が筆を使う際、右手での筆運びと違った感覚を持つことがあります。特に、筆を立てる動作や、筆先の動きに慣れるまで時間がかかることが多いです。この問題を克服するためには、繰り返し練習し、筆に慣れることが重要です。

5.2. 文字のバランス

書道では、文字のバランスが重要視されますが、左利きの子供は右利きの書き方と異なるため、バランスを取るのが難しいことがあります。これを克服するために、まずは基本的な筆遣いを身につけ、次に文字の構成やバランスに注意を向ける練習を行うと良いでしょう。

5.3. 感情面でのサポート

左利きの子供が書道で困難を感じることがあれば、それが感情面に影響を与えることもあります。親や先生が子供の気持ちに寄り添い、共感しながらサポートすることで、子供は安心して書道を続けることができます。

6. 左利きの子供が書道を楽しむための工夫

6.1. 自由な発想を取り入れる

書道は伝統的な芸術ですが、自由な発想を取り入れることで、左利きの子供も楽しむことができます。例えば、文字だけでなく、絵や模様を組み合わせる、好きな色の墨を使ってみるなど、創造的な要素を加えることで、書道の魅力を感じやすくなります。

6.2. 競争ではなく楽しみを重視する

書道は他者との競争ではなく、自分自身との対話の時間です。特に左利きの子供にとっては、他の右利きの子供と比較されることがプレッシャーになることもあります。楽しむことを第一に考え、自分のペースで進められる環境を整えることが大切です。

6.3. 定期的なフィードバック

定期的に子供の作品を見返し、成長を感じられるようなフィードバックを行うことで、子供は自分の進歩を実感できます。フィードバックはポジティブな内容を中心にし、励ましと感謝の気持ちを伝えることで、子供のやる気を引き出すことができます。

7. まとめ

左利きの子どもが書道を学ぶ際には、特有の課題があるものの、適切なサポートと工夫を取り入れることで、書道を楽しみながら上達することができます。子どもの個性を尊重し、無理なく、楽しく学べる環境を整えることが重要です。書道は集中力や創造性を育む素晴らしい学びの場であり、左利きであっても、その魅力を存分に味わうことができるでしょう。

子どもが書道を通じて成長し、自己表現の一つとして筆を持つことができるよう、周囲の大人が温かく見守り、支えていくことが求められます。

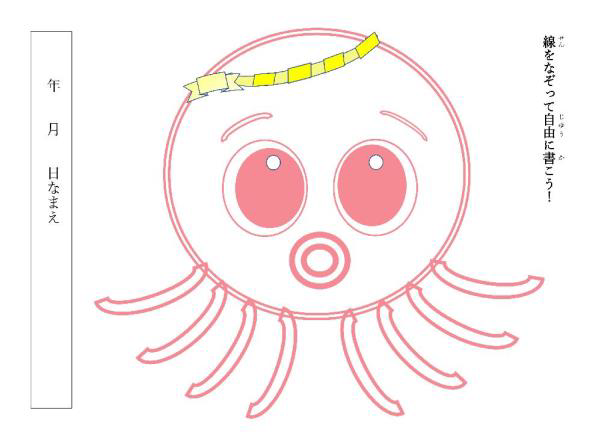

その愚痴例の一つとして筆跡研究所が製作した「タコ入道の線書き」を紹介します。本研究所のブログの下のダウンロード資料からダウンロードして印刷し練習に御使いください。

また右の写真は年少さんお横線・縦線・○・「の」のつながった螺旋、「と」の続け書きの螺旋などの線の練習の様子です。

埼玉県川越市で書道教室をお探しの方は、埼玉県川越市の筆跡研究所へお問い合わせください。

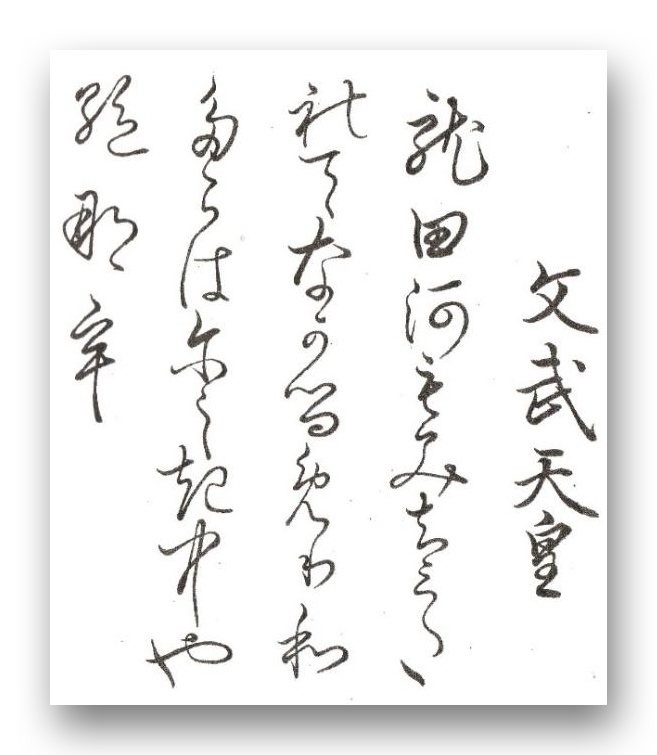

2024年8月27日

1. はじめに

日本の古い手紙や文書を手に取った際、「くずし字」が読めずに困った経験はありませんか?くずし字は、漢字や仮名文字を簡略化した文字のことで、江戸時代や明治時代など古い時代の手紙や文書に多く見られます。現代の私たちにとっては、これらの文字を読むのが難しく、手紙の内容を理解できないこともあります。本記事では、「くずし字 読めない 手紙」のキーワードを中心に、くずし字で書かれた手紙を読むための方法や、くずし字の魅力について詳しく解説します。

2. くずし字とは何か?

2.1. くずし字の起源と歴史

くずし字は、文字を簡略化し、素早く書くために生まれた書体です。特に江戸時代に庶民の間で広まり、日常生活の中で広く使われました。くずし字は、漢字や仮名文字を簡単に崩して書くため、文字の形が変化し、独特の美しさと難しさを持っています。

2.2. 現代人にとってのくずし字の難しさ

現代の日本では、標準的な漢字やひらがな、カタカナが普及しており、くずし字を日常的に読む機会はほとんどありません。そのため、古い手紙や文書に使われているくずし字を読めないと感じる人が多いです。くずし字は書き手ごとに異なる癖やスタイルがあり、文字の形も一貫していないため、解読が難しいのが特徴です。最近ではタイへ陽線添おう依然の書簡なども読めなくなってきています。

3. くずし字が読めないときの対処法

3.1. くずし字の解読に役立つリソース

くずし字を読めない場合、まずは専門的なリソースを活用することが考えられます。例えば、くずし字辞典や専門書を参考にすると、ある程度の文字を解読する手助けになります。近年では、オンライン上でくずし字を検索できるウェブサイトやアプリも登場しており、これらを利用することで、自力での解読が可能になります。

3.2. 専門家への依頼

手紙の内容がどうしても理解できない場合は、専門家に依頼する方法もあります。くずし字の専門家や古文書解読のプロフェッショナルに依頼することで、正確な翻刻や解読が可能です。また、博物館や図書館のアーカイブにもくずし字の専門家が在籍していることがあるため、相談することをおすすめします。

3.3. オンラインコミュニティの活用

近年、SNSやオンラインフォーラムでは、くずし字の解読を手助けするコミュニティが存在します。自分で解読が難しい手紙の写真を投稿し、他のユーザーからアドバイスを受けることができるため、手軽に解決策を得ることができます。

4. くずし字を学ぶ方法

4.1. 初心者向けのくずし字講座

くずし字を自分で読めるようになるために、初心者向けの講座を受講することをおすすめします。くずし字に特化した講座やワークショップは、全国各地で開催されており、オンライン講座も充実しています。これらの講座では、基本的なくずし字から始め、少しずつ複雑な文字へと進めていくことができるため、効果的に学習を進めることができます。

4.2. 書道の学習を通じたくずし字の習得

くずし字は書道の一環として学ぶことができます。書道教室では、筆遣いや文字のバランスを学びながら、漢字や仮名のくずし字を学び、自然とくずし字に触れる機会が増えます。書くことで覚えることができるため、書道を通じてくずし字の形や書き方を身につけることができるでしょう。

4.3. 古文書や古い手紙を読む練習

実際に古文書や古い手紙を手に取り、くずし字の読み方を練習することも有効です。最初は簡単な文書から始め、徐々に難易度を上げることで、解読スキルを向上させることができます。また、読み解いた内容を記録しておくことで、後々の学習に役立てることができます。

5. くずし字の魅力と文化的価値

5.1. くずし字に込められた美意識

くずし字は、その独特な形状や筆遣いにより、文字自体が一つの芸術作品といえる美しさを持っています。日本の美意識が反映されたくずし字は、単なる情報伝達手段を超えて、書き手の感情や個性を表現するものでもあります。この美しさを理解することで、手紙に込められた深い意味や感情を感じ取ることができるでしょう。

5.2. 歴史的背景の理解

くずし字を読むことで、その時代背景や文化的背景を理解することができます。江戸時代や明治時代の手紙を読む際、くずし字を解読することで、その時代に生きた人々の生活や考え方を垣間見ることができます。これは、歴史的な理解を深める貴重な手段であり、くずし字を学ぶことで歴史の一端に触れることができるのです。

5.3. 手紙の価値を再発見

現代ではメールやSNSでのコミュニケーションが主流となり、手紙を書く機会が減少しています。しかし、くずし字で書かれた手紙を読むことで、その温かみや手間をかけた感覚を再発見することができます。手紙には、書き手の思いやりや気持ちが込められており、くずし字がその特別な意味を一層引き立てます。

6. くずし字を読み解く楽しさと挑戦

6.1. 解読の達成感

くずし字で書かれた手紙を読み解くことは、パズルを解くような感覚であり、大きな達成感を得ることができます。最初は難しく感じるかもしれませんが、一文字一文字解読していくうちに、文章全体が見えてくる瞬間は、非常に感動的です。この達成感が、くずし字を学び続けるモチベーションとなるでしょう。

6.2. 新たな視点でのコミュニケーション

くずし字を理解することで、古い手紙や文書を新たな視点で読むことができ、過去の書き手との対話を楽しむことができます。また、くずし字を使って手紙を書くこともできるようになれば、現代のコミュニケーションに一味違った深みを加えることができます。

6.3. くずし字を通じた自己表現

くずし字を学び、自分で書けるようになることで、独自の自己表現の方法が広がります。特に書道や古文書の分野で活動する場合、くずし字を使った作品を作ることで、他にはない個性を発揮できるでしょう。くずし字は単なる文字ではなく、書き手の感性や創造性を表現する重要な手段となります。

7. まとめ

くずし字で書かれた手紙を読むことは、現代人にとって大きな挑戦かもしれませんが、それを乗り越えることで得られる知識や感動は計り知れません。くずし字には日本の文化や歴史が詰まっており、それを解読することで新たな視点が開かれます。本記事で紹介した方法やリソースを活用して、くずし字の魅力に触れ、その美しさや文化的価値を再発見してください。

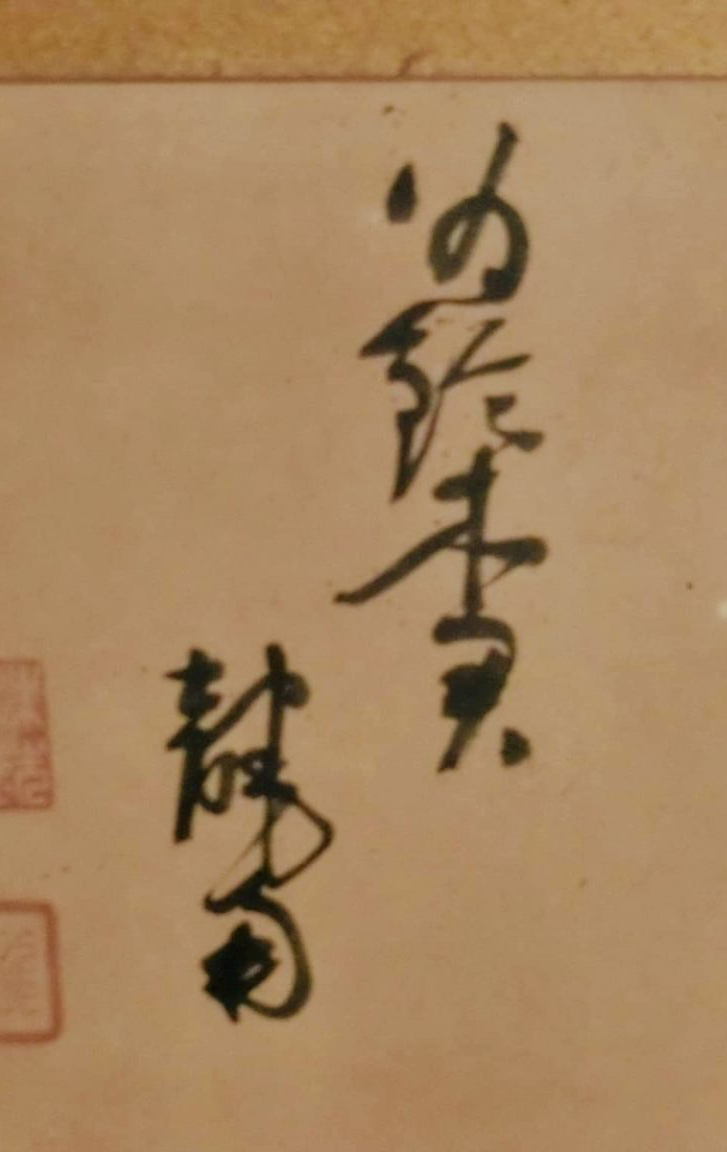

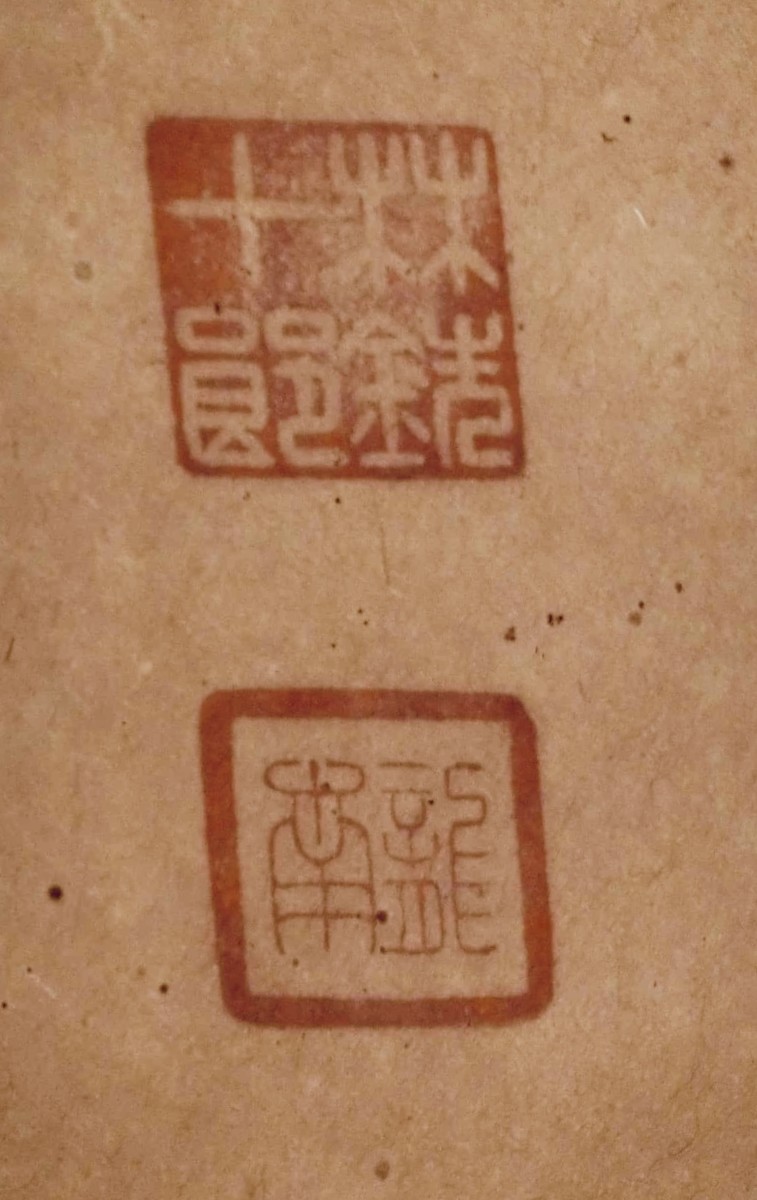

くずし字読解のご依頼は、埼玉県川越市の筆跡研究所へぜひお問い合わせください。

お手紙(誰かの手書きが読めな、メモ等もOK)、掛け軸、古文書(記録文、日記、書状)漢文、和歌等)なんでもご相談下さい。

お手紙(誰かの手書きが読めな、メモ等もOK)、掛け軸、古文書(記録文、日記、書状)漢文、和歌等)なんでもご相談下さい。