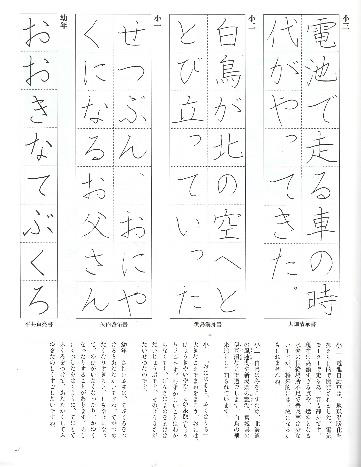

幼稚園児への指導方針

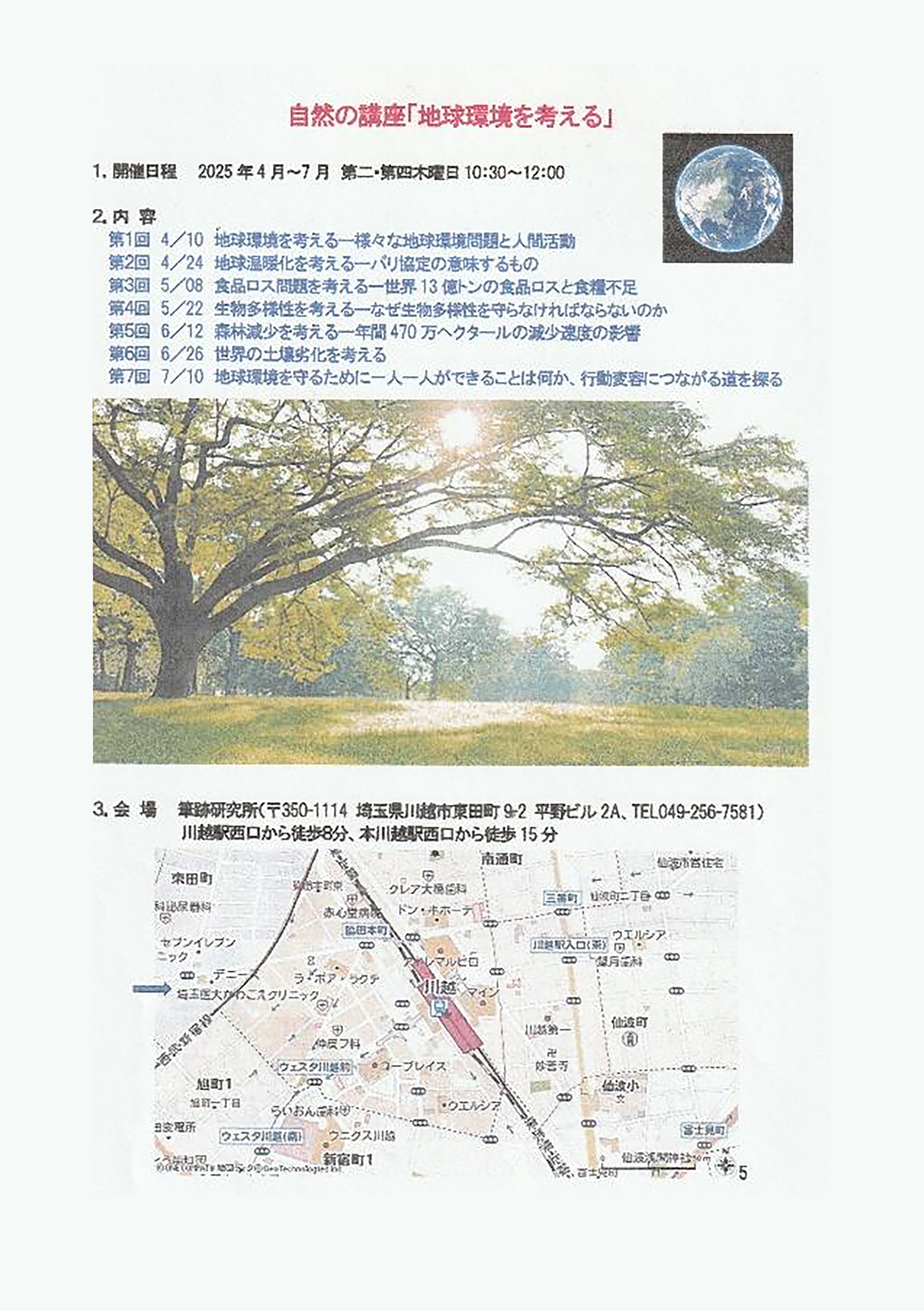

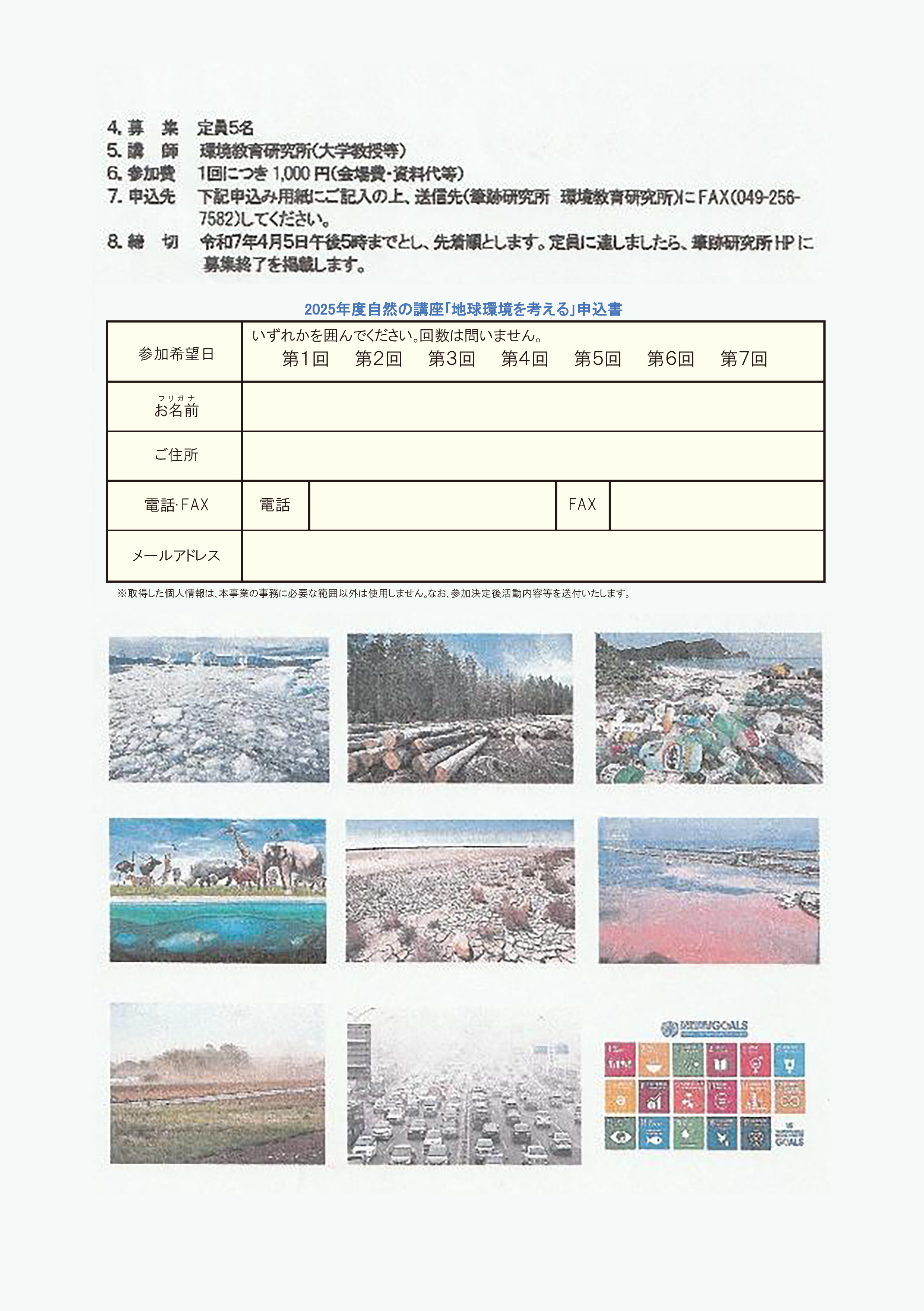

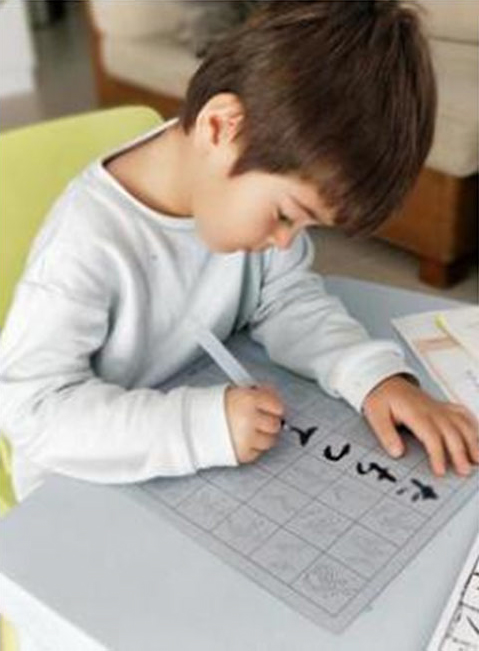

昨日、体験教室2回目を実施しました。参加希望者が多く、密を避けるために二日間かけて行いました。

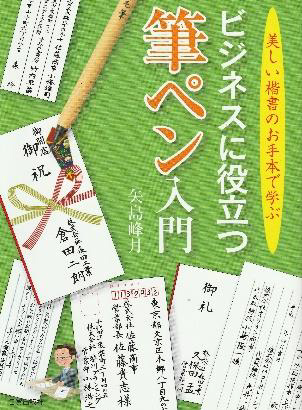

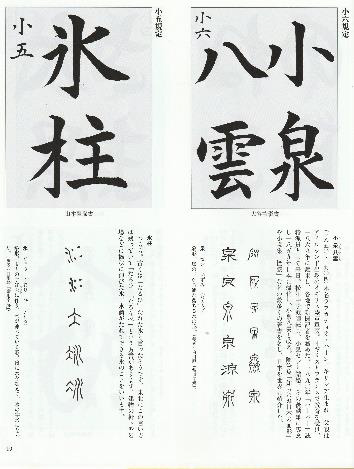

体験ですので、硬筆か筆ペンかどちらかを使う予定でしたが、普段使っていないと思われる筆ペン(非常に毛筆に近く柔らかい毛先を選びました)で行いました。以下は説明と指導内容です。

指導方針:

- 毛筆という扱いにくい道具に慣れる。

- 卒園までに自分の名前をしっかり書けるようになること。

- 墨を磨る。(墨液は家庭での練習用);墨をすることは力を使います。年長児には少し大変ですが、自分の磨った墨の濃さを感じ取る。

- すべてにおいて、どれくらいが適当か、どのようにしたら良いかを体験を通して身に付けることを目的としています。

幼稚園児へ

- 書道は丁寧に、落ち着いて書きましょう!(かけっこは早く)

- 背筋を伸ばし、全体を見て書きましょう!(足は地震が来てもすぐ動けるように)

保護者の方へ

8年間の指導から、図形がきちんとかけるお子さんは、文字の上達も早い傾向にあります。文字を教えると同時に、まず図形をしっかり書けるようにしましょう。(幼稚園教育要領では、文字環境は整えますが、文字の指導はしなくてよいことになっています。)

2012年から始めた幼稚園での年長を対象とした書道教室も今年で9年目になります。本日6月29日(月曜日)は午後1時から2時まで、16名参加していただき、今年度の体験会を実施しました。幼稚園書道教室のきっかけは、私の研究のためです。

目的は、

①幼児の筆跡は発達段階でどのように学び、また発達し、どう変化していくのか

②人と異なり書き癖として固まっていない学習段階の幼児・児童の筆跡と行動はどのような関係にあるのか

③毛筆という筆先の柔らかな素材を使いこなすということの効用は何か?を研究することでした。

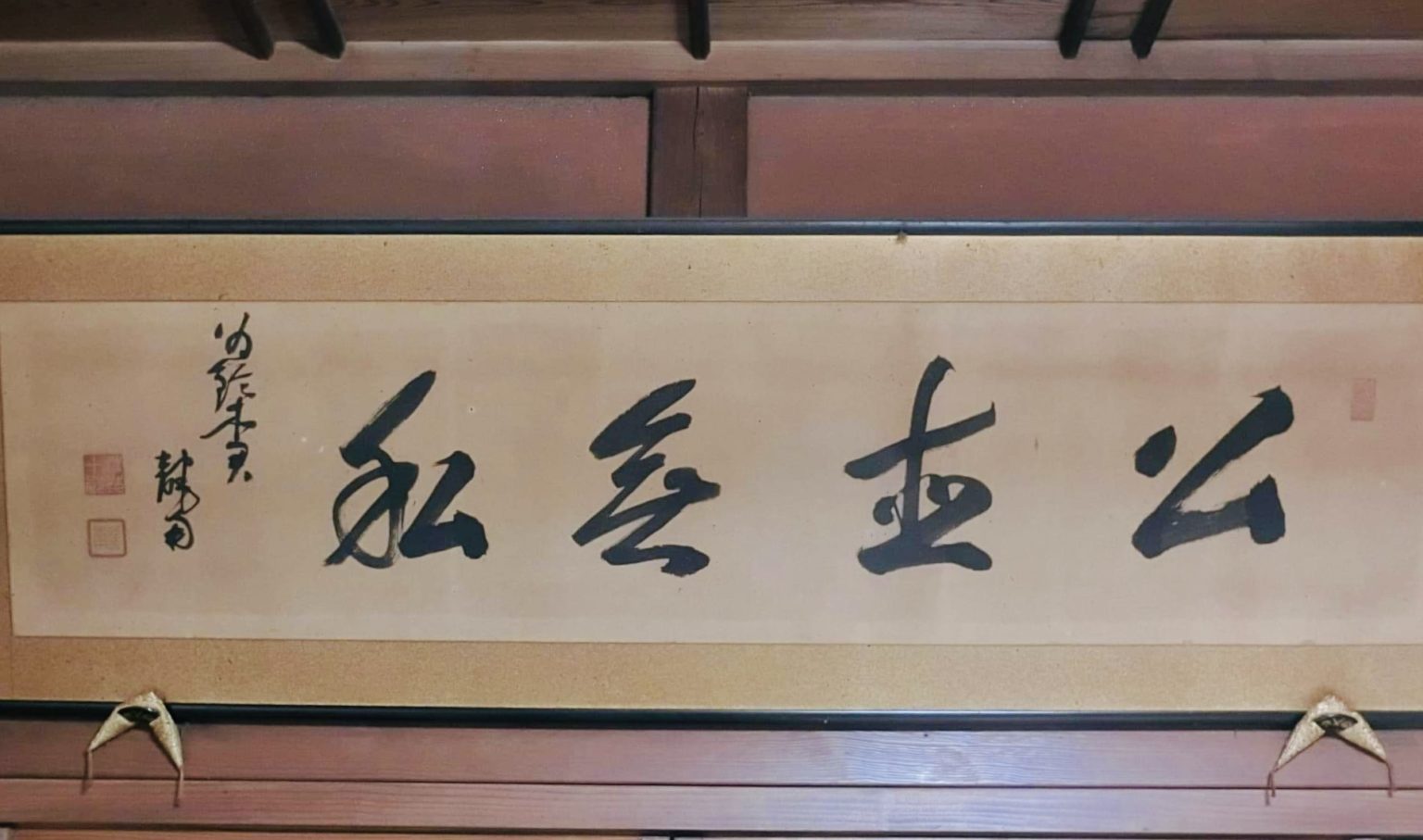

当時の短大の学長さん、園長さんに協力をいただきはじめたものでです。コロナの影響で1か月以上遅れて初日を迎えました。今日は書壇院役員の細田秋僊先生にも昨年に引き続き協力をいただき、二人で1時間ほど実施しました。

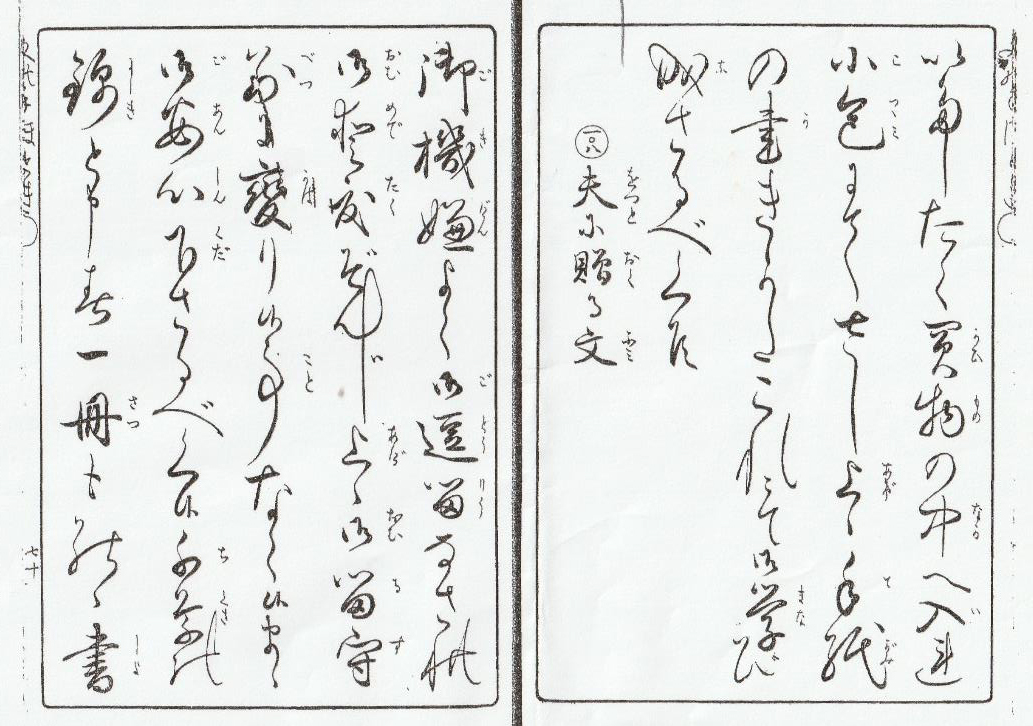

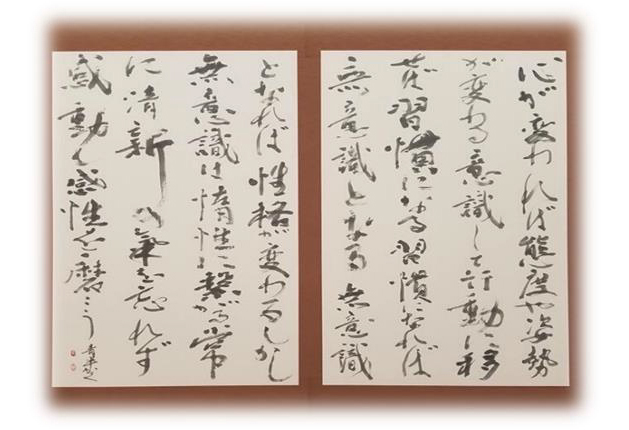

- 大学を卒業後、書道の師匠についてずっと公募展に出品したり、高校で書道を教えたりしながら書に携わってきました。その間、知人や友人からハガキや封書で手紙をいただくと、自分あての住所や名前の筆跡から、差出人を見なくてもこれは誰々からのだとわかります。特に日本人は多くこのような経験をされているのではないでしょうか?でも、なぜなのか具体的にその特徴を細かに説明できませんでした。

- 六十歳を過ぎてからずっと疑問のままでいた筆跡を具体的に説明できるものはないのだろうかと、いろいろインターネットで探していきついたのが日本筆跡診断士協会でした。

- そこで研修を受けて、今ではそれは解決しましたが、面白くなりさらに研究を続けています。