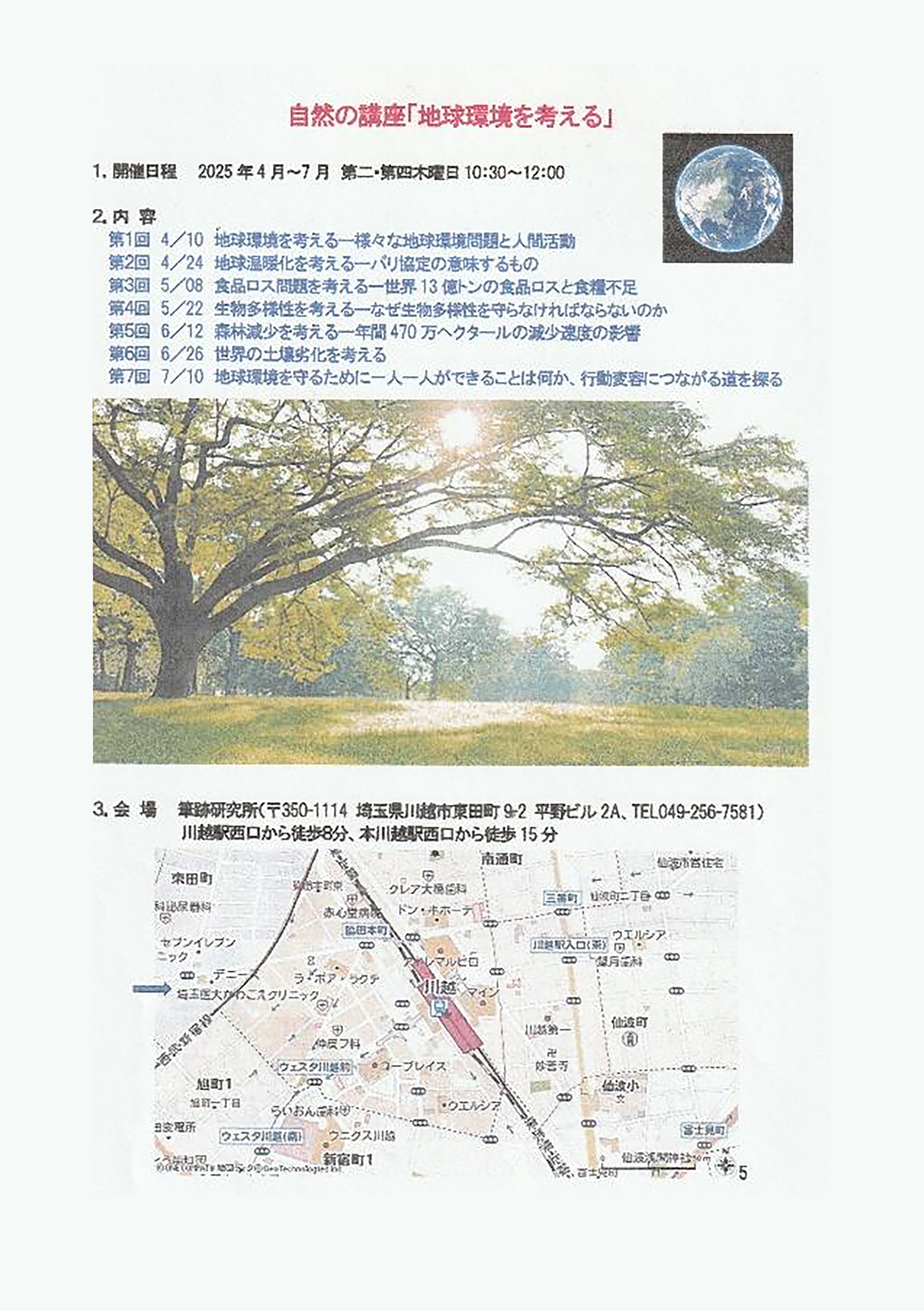

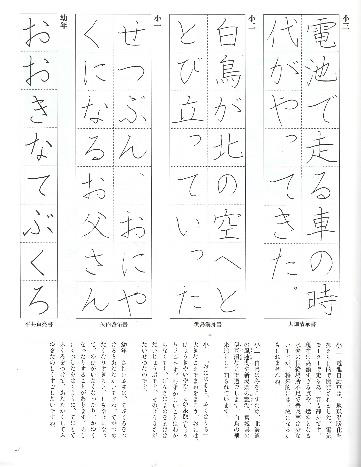

日曜日に幼稚園の作品展がありました。年少組・年中組・年長組の粘土での作品、ペーパー陶様々な素材での作品や自画像などの作品がたくさん展示されていました。保護者の方も密を避けて、時間を割り当てられて観覧のようでした。書道教室の年長さんと卒園生の書道と筆ペンの筆跡シートを掲示の一部をお借りして飾らせていただきました。園児の作品をみて回っていたら、廊下の壁や窓、教室の入口・出口に毛筆で書かれた案内などが書かれていました。聞いたら年長さんで書道教室のお子さんが書いたという事でした。のびのびと、楽しく、率先して書いたようで見ていてあきないほのぼのした筆跡でした。

のびのびさが伝わり、楽しくなる文字ですね!

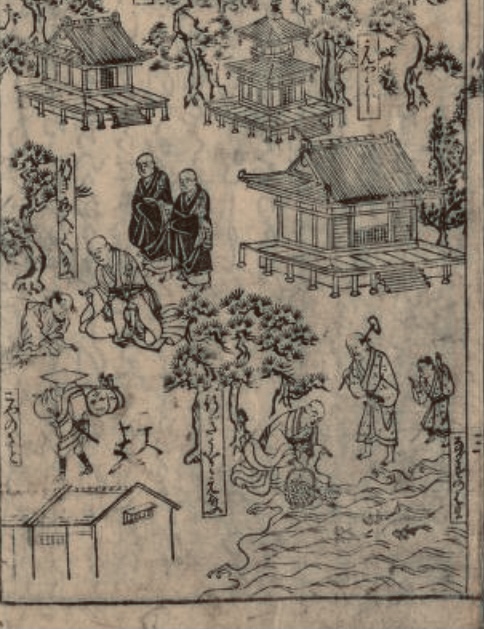

前回第3回は行基菩薩が一人の病夫と出会い、様々な難題で看病を依頼され、献身的に看病する様子でした。するとその病夫が突然薬師になったのです。病夫は有馬の薬師如来の化身であり、行基を試したのでした。ここまでが第3回で、第4回はそののち薬師如来から有馬山温泉の再興を依頼され、荒れた温泉を修復することになります。そこでもいろいろと不思議なことが起こるという話です。興味のある方はホームページの予約システムからお申し込みください。人数制限をしています。6人まで2時間3,000円です。

行基が病夫を看病し、病夫が薬師になる絵です。

幼稚園の年長から書道を続けてきています。幼稚園年長さんは1か月の違いも大きく、また個人差も大きいので一概には言えないのですが、小学性になると徐々に差が縮まってきます。それでも個人差は大きく影響しますが、今回は小学1年生の2人が硬筆と毛筆の違い、特に毛筆の扱いの弾力を会得したらしく、黙々と集中して半紙に向かっていました。もちろん年長での経験もあって書道教室2年近くなりますが、枚数も6枚、8枚と、普通はせいぜい4枚くらいが平均ですが、筆の穂先をしっかりとみて腕を大きく動かして書いていました。

二人とも「小」の左払いが特に慎重に集中して、書いて満足しているようでした。ハネもよくできています。

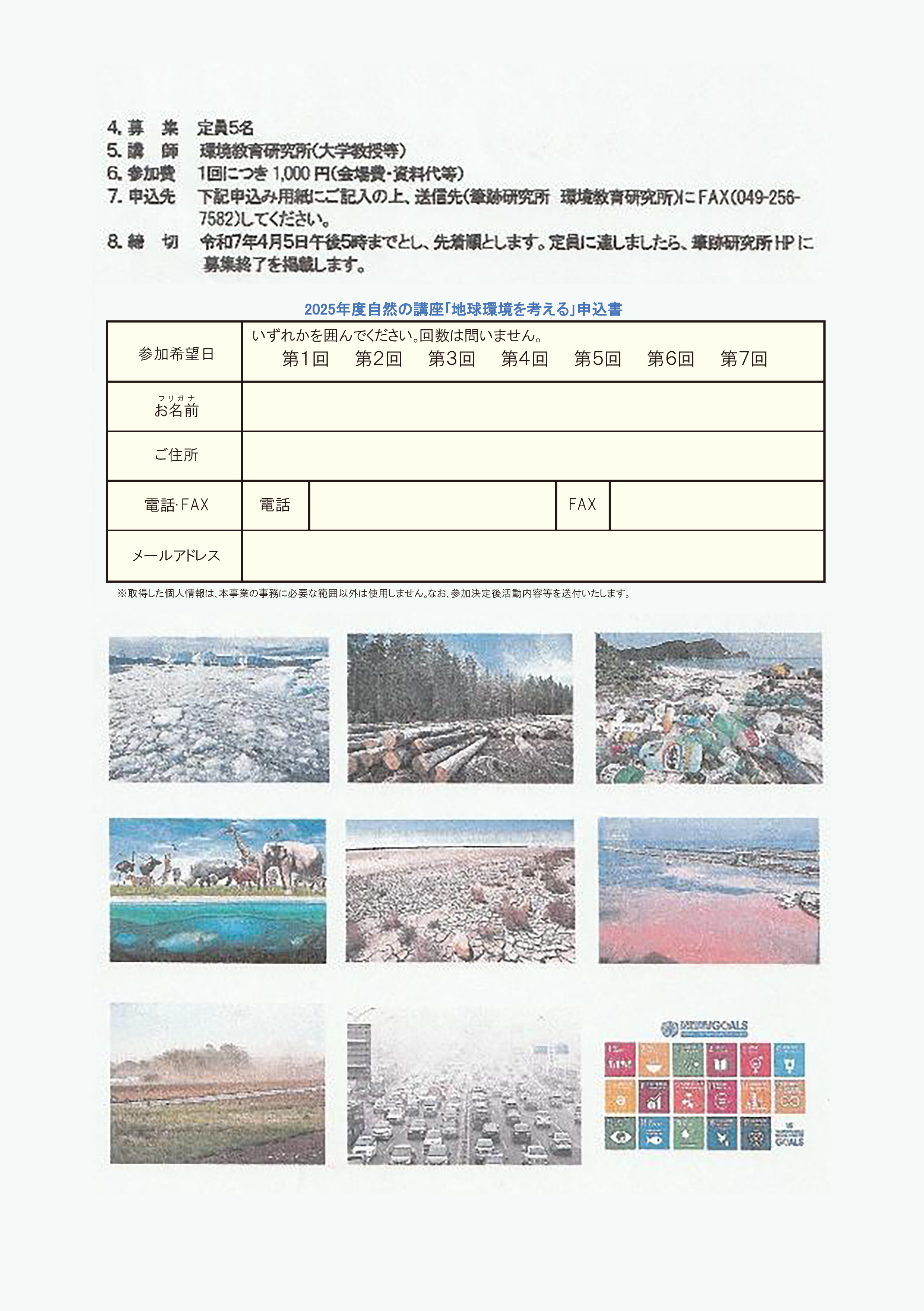

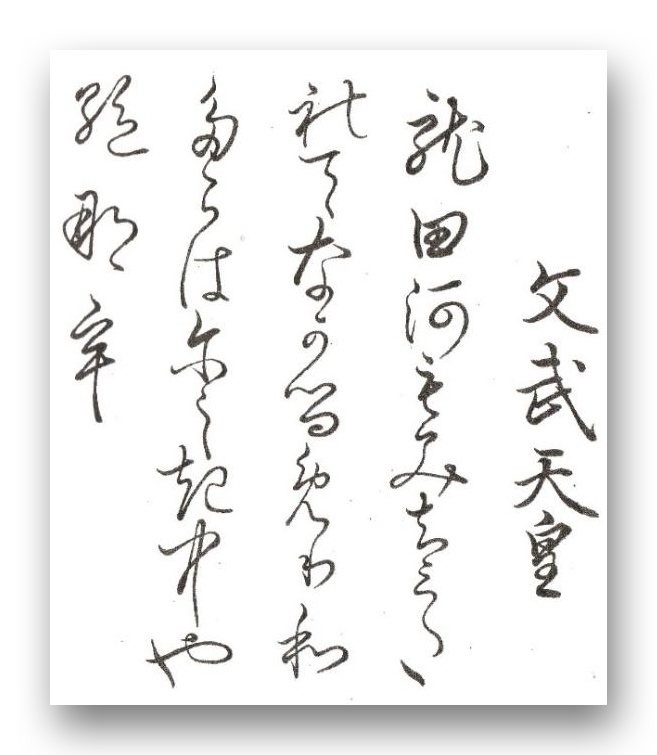

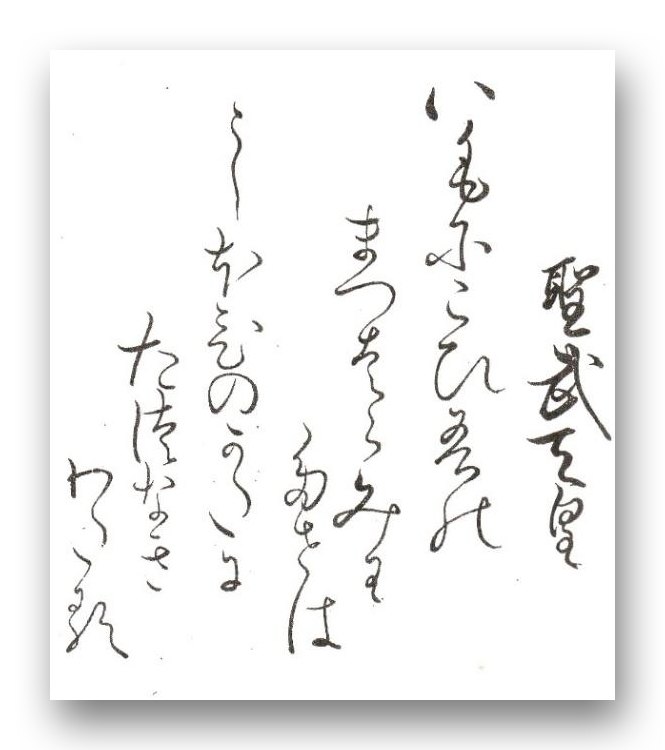

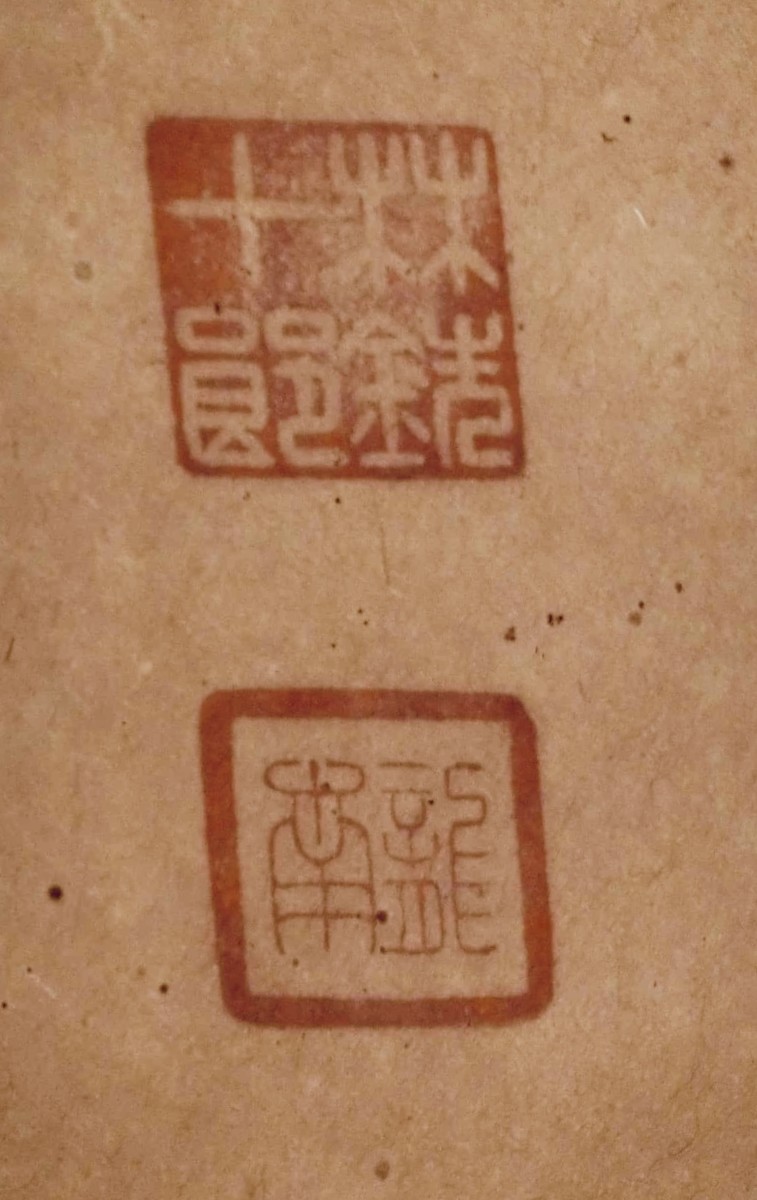

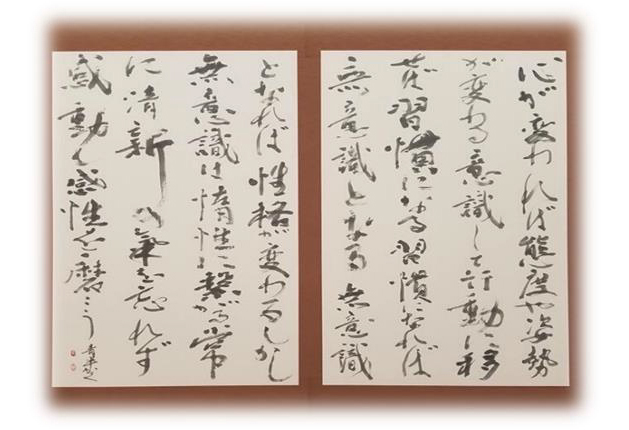

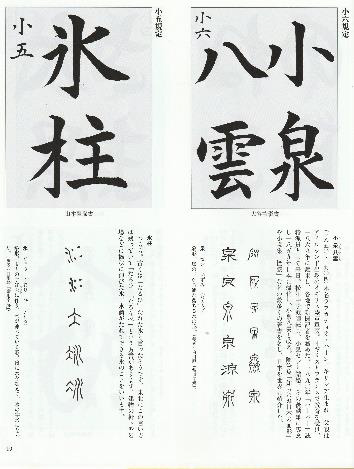

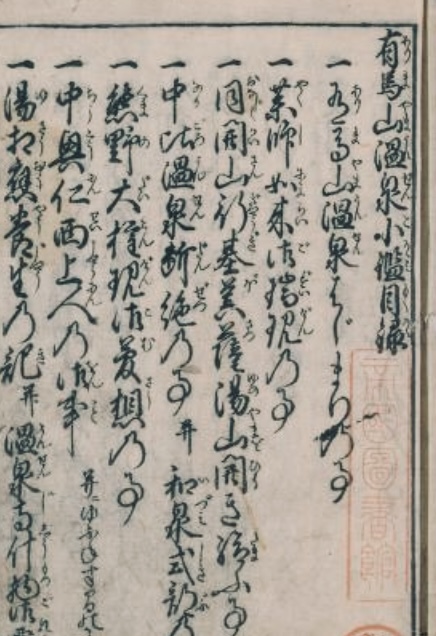

崩し字の解読(古文書翻刻)を依頼されて解読していると、筆者の書き癖のある文字で苦労をすることがある。しかし、書き振りの特徴をつかむとだんだん解読のスピードが上がっていく。変体仮名や草書を一文字だけを抜き出して何という文字かと聞かれるとなかなか難しくどちらか判読しにくい文字もある。相当簡略化されると、サンズイも人偏もギョウ人偏も言偏等も同じ一本の縦画になってしまうからである。わずかな筆の動きにより異なる文字になることもあり、その筆先の動きを仔細にとらえる必要がある。したがって筆跡鑑定を志す者は、「くずし字解読(古文書翻刻)」を学んでおくと大変勉強になると考える。

今日、AIが古文書を80~90%解読できるようになった時代である。これからどんどん精度も上がっていくかと考えるが、個々人によって異なる筆癖を解読するには、そのような文字を相当集積しなくてはならないだろう。

現在、AIによるくずし字認識を研究開発するための基礎的なデータセットとして、人文学オープンデータ共同利用センターが「日本古典籍くずし字データセット」を公開しています。ひらがな(変体仮名)・カタカナ・漢字を文字または文字コードで検索できます。ただし、これまでは比較的読みやすいものが中心で、解読がより難しい字形も今後加えていくとのことです。

さらに、くずし字認識ビューアがあり、AIくずし字認識(一文字)機能を備えています。しかし、鮮明な画像でないと判読難しいようです。また、1ページ全体を認識したい場合は、「KuroNetくずし字認識サービス」を活用できるようです。しかしあくまで、日本古典籍データセットにある文字だけにしか対応していませんということです。まだまだこれからに期待したいですね。

.png)

これはパンフの一部拡大図です。1行目の解読「分」2行目の「分」後ろから2行目(前から6行目)の「今」すべて間違いで「介」で変体仮名の「け」と読む。「けり」「ければ」「ける」

前々回の「有馬山温泉始まりの事」の概略と前回第2回は行基菩薩が湯の山を開山する初めの部分で、一人の病夫が現れ、行基が理由を尋ね、菩薩の修業は抜苦与楽が広く人を救うという願い(弘願)として、食事を与えるところまででした。第3回はさらに行基が良薬を与え看病をしたところ、病夫からさらに新鮮な魚の肉を食べればこの病が癒えると言われ、行基がながすの浜へ魚を捕りに行った状況やそのうえ病夫の体に膿がたまり、かゆい上に虫が生じているので、膿をその虫を吸ってほしいと頼まれる。行基はそれも厭わず行った、その時、その病夫がたちまち、・・・実は病夫は・・・と続いていきます。

行基がこやの里で病夫に出会い、ながすの浜で魚を得ている図

第1回参加ありがとうございました。参加者の情報交換をしながらあっという間の2時間で、15分ほどオーバーしてしまいました。仮名の書道をやっていて、変体仮名の復習になったり、筆跡鑑定の個性的な崩し方の理解を深められるなどとそれぞれに何かを得られたのではないでしょうか。初めての方もいらっしゃたので、ゆっくり進めました。したがって、目録と書いてある目次部分と第1段落の「有馬山温泉はじまりの事」までしか進みませんでした。続きをというご要望もあり次回は第1回の復習の練習問題と第2段から始めます。参加申し込みはホームページの「ご予約はこちらから」のくずし字(古文書)解読の12月19日の日付を選んで申し込みをしてください。

国立国会図書館デジタルコレクションの一部を引用

古文書を読むことは昔の人との出会い、文化との出会いです。読めるようになることもうれしいですが、それ以上に内容も面白いものがあります。「温故知新」と孔子が言ったように、新しい発見もつかめるかもしれません。また一般社団法人古文書解読検定協会が実施している古文書解読検定を受験して自分の実力を知るのも一つの指針になるかとも思います。3級から1級までです。とにかく面白く内容も豊富です。

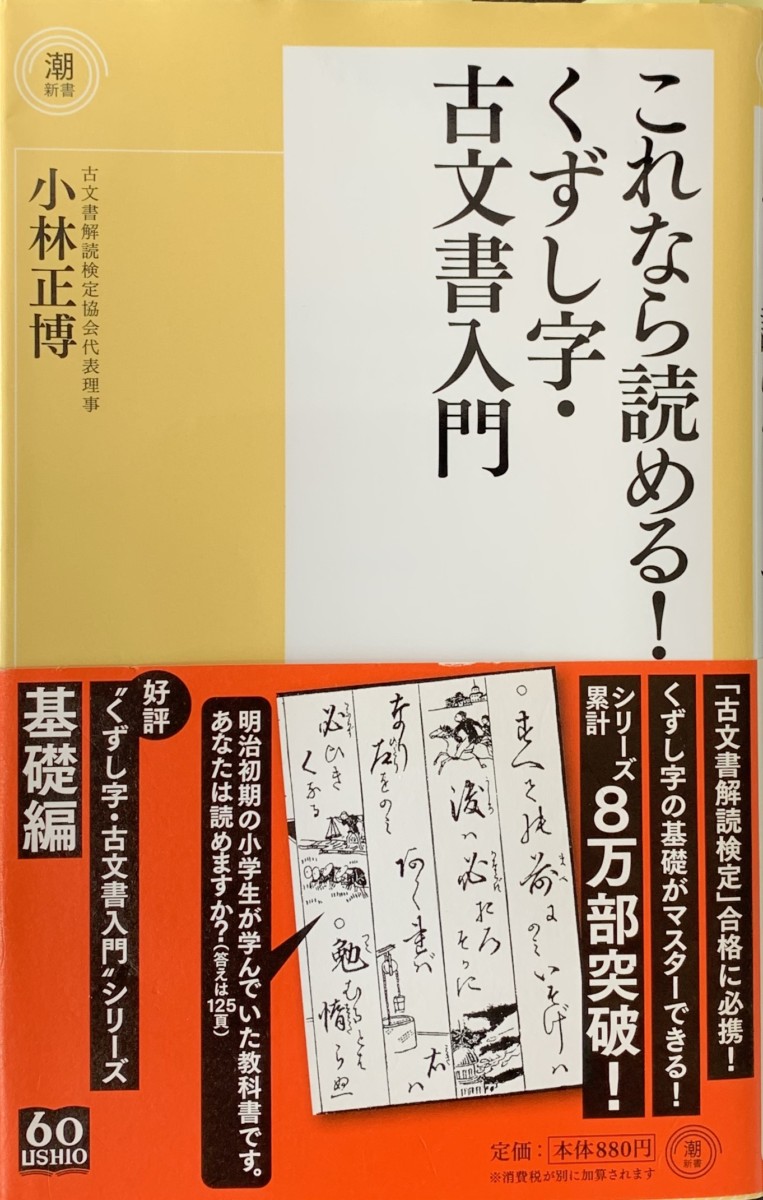

学ぶには、最初は変体仮名、次に漢字の草書体を学び、さらに独特なくずし字を学んでいくとよいかと思います。本なら検定協会の代表理事の小林正博による「これなら読める!くずし字・古文書入門」をお薦めします。

スマホで学習するなら、googleアプリでもAppStoreでも「くずし字学習支援アプリKuLA」をインストールして学習するとよいかと思います。アプリは例題が少ないかもしれませんが、「学ぶ」、「よむ」にさらに「つながる」という機能も付いています。

年長さんに線の練習三回目です。曲線を主になぞり書をしました。それぞれに運筆の速さ、筆圧の強さなどの個人の違いが筆ペンで書くと如実に反映されます。どれも懸命に書いていて素晴らしいです。毎回毎回の成長過程を楽しみにしています。元気に登園して、元気に挨拶をして帰っていきます。元気をもらっています。また書道を楽しみにしている幼児・児童が増えてうれしく思います。

年長さんの一部です。元のイラストは、お問合せのダウロード資料からダウンロードできます。

図形や線が上手に書ける子どもは文字の上達も早い。

幼稚園では幼稚園教育要領で文字環境は整えても、文字の指導はしなくてよいことになっているが、実際はいろいろな作品になまえを書いたり、保護者も家庭で文字を教えたりしている。すでに兄弟の名前の漢字は書けるよと伝えてくるお子さんもいます。

よくお話しするのは、「文字を書くことも大切ですが、最初は図形や線を楽しく書き、スムーズに自信を持って腕や手・指を自由に効率よく動かす練習をしてください。それにより文字の上達も早いようです。」と、そこで現在様々な試みをしている。幼稚園は来週から新学期で本日はまだ夏休み中ですが2名欠席しただけで24名参加していただきました。保護者の皆さん熱心で送り迎えお疲れ様でした。暑い中、もう頭が下がります。感謝、感謝です。

筆順の大原則は、①上から下へ ②左から右へ である。 このことを繰り返し身につくように指導している。

次の写真は今月18日にその練習用紙に書かれたいくつかです。年長児はすでに、筆の筆圧や速度など個人の特徴が表れていて、楽しい、これから先どのように発達し、変わっていくか楽しみである。幼少期の成長は著しい。

上から順に太く書くようになってます。薄い灰色や緑、空色などで適当に色わけしてあり、その上を筆ペンでなぞり書きします。斜めの線は難しいので途中丸の中に✖印を入れてあります。

世界初の日本の古文書研究躍進のために、研究者と市民が協同して、それもAI技術を使用し、市民がオンラインで「みんなで」協同することで、くずし字で書かれた古文書を、活字化して現代の人たちに読めるようにするのが目的だそうです。国立歴史民俗博物館、京都大学古地震研究会、東京大学地震研究所のメンバーを中心に開発を進める古文書資料の市民参加型翻刻プラットフォーム「みんなで翻刻」が2017年1月に公開されたときは、約5,000人市民の参加で600万文字以上の「くずし字」で解読書かれた資料が解読されたそうです。今回は新バージョンとしてさらに多くの災害資料や「東大寺百合文書」の解読を、最新のAIを使った「くずし字」の自動認識機能も提供されて、新たに7月22日リニューアル公開されたのです。

古文書に関心のある人は、くずし字の解読により、先人の資料から様々なことを発見し学ぶことができると考えます。楽しみながら時に苦しみながら、翻刻したものを他の人が、みんなで添削もしてくれますので挑戦してみようではありませんか。

みんなで翻刻→ https://honkoku.org