また、情報検索や図や表の表示するにはデジタルの方が優位で、分かりやすさや書き込みができるのが紙の教科書。そこでその使い分けが課題のようである。

私も大学で「生徒指導論」の講義を後期に15回行っているが、文部科学省が編纂の「生徒指導提要」を教科書としているが、現在は絶版のようである。文科省のホームページに掲載されているのでそれを紹介し使用しているが、いくつかに分かれて掲載されているが紙の本と違って探すときは手間が紙の本よりかかってしまう。ダウンロードして印刷すればよいのだが、それとて手間と紙代がかかってしまう。以前の紙の「生徒指導提要」は300円以下であった。文科省ホームページの該当ページを提示しながら、できるだけ書く作業を入れた授業にしている。これはやはりデジタルは内容が定着しにくい傾向があり、書くことでまとめる努力や筆触(デジタルではタブレットペンではすべって抵抗感がなく、キーボードでは変換という過程を経ていくため直接的ではない)による反発によって記憶に残りやすいと考えるからである。

関連の読売新聞の記事

小中高生、電子書籍に比べ「紙の本読みやすい」…読書傾向調査 : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

紙の教科書「書き込みやすい」デジタル「情報集めやすい」…文科省、小中学生アンケート公表 : 読売新聞オンライン (yomiuri.co.jp)

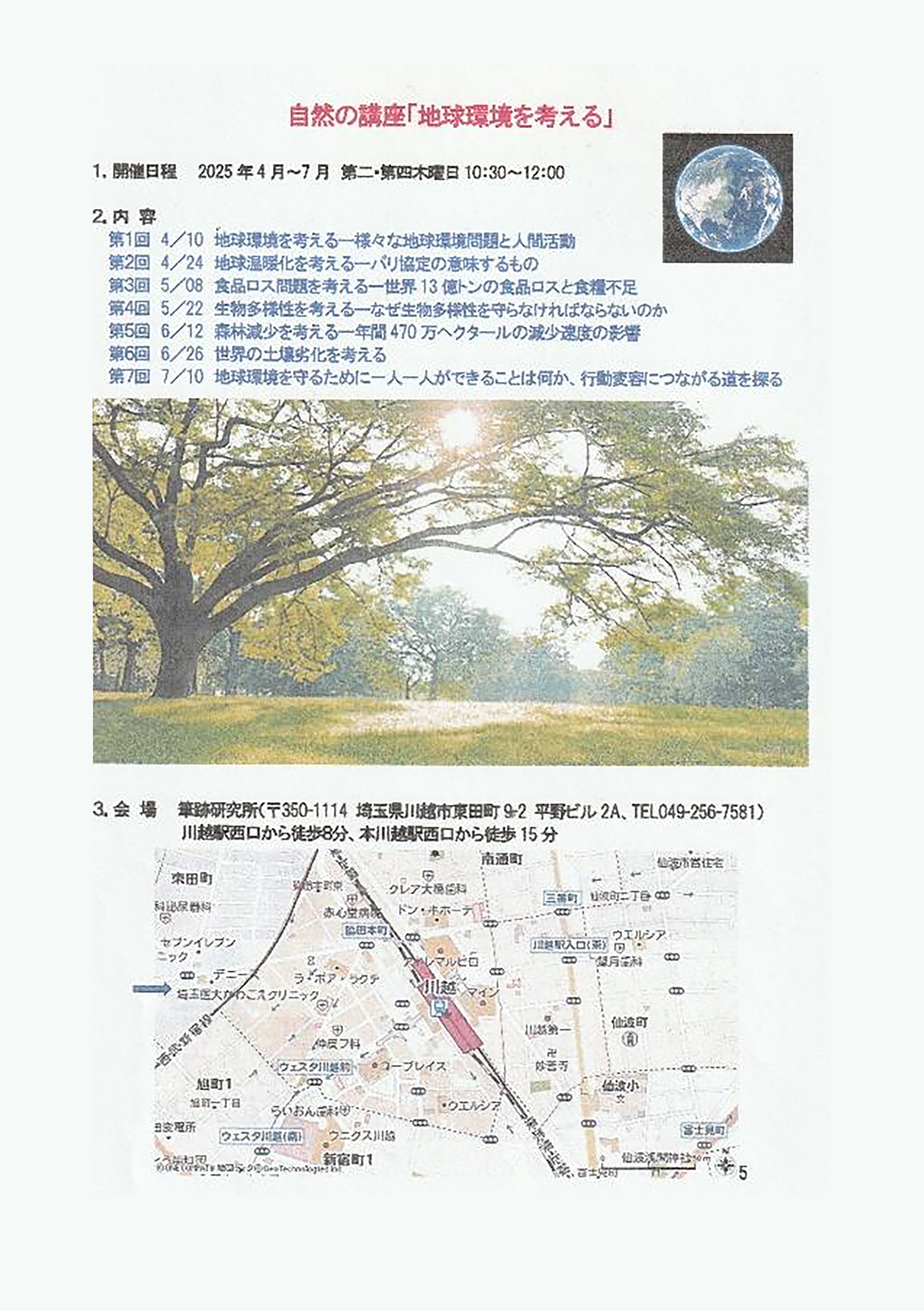

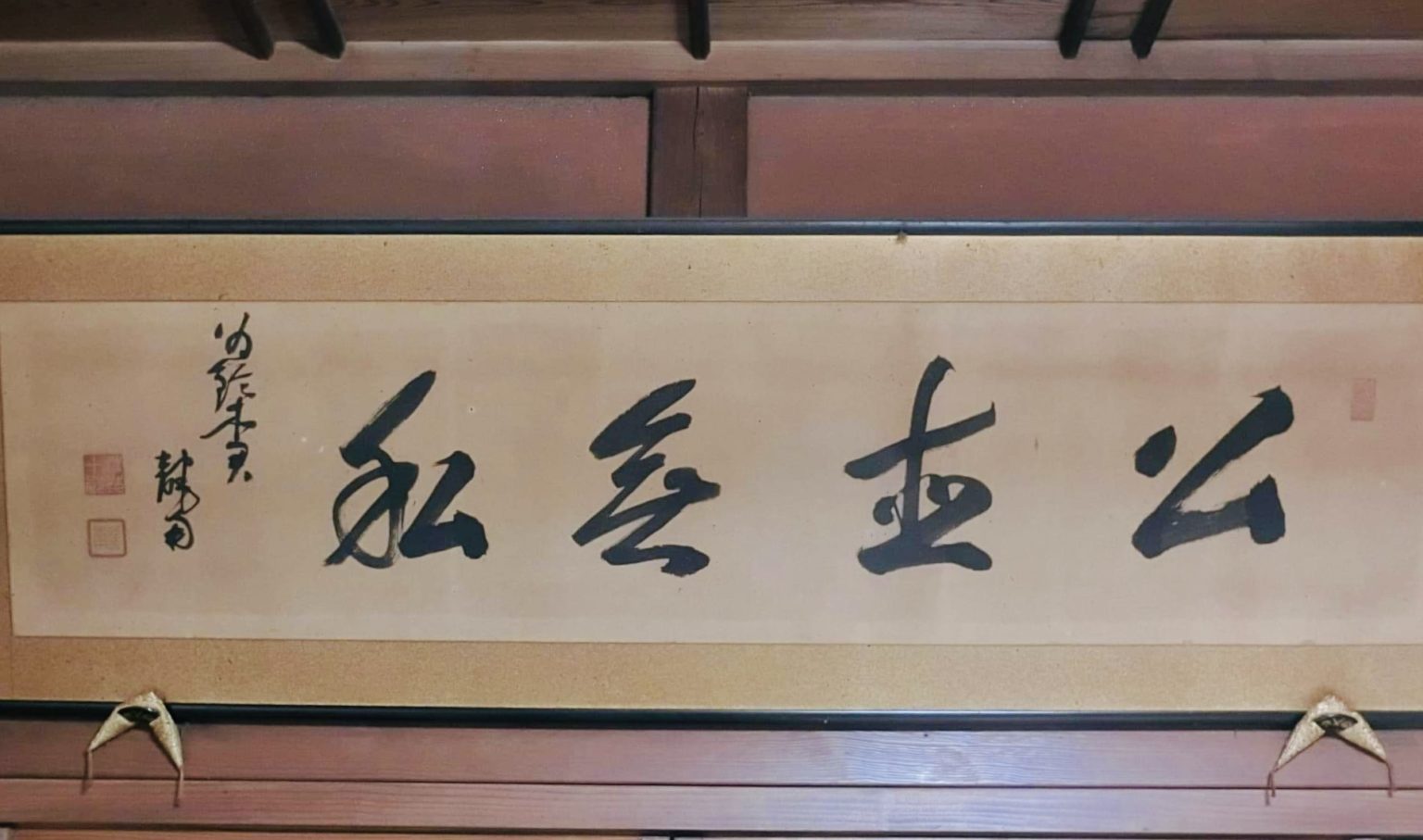

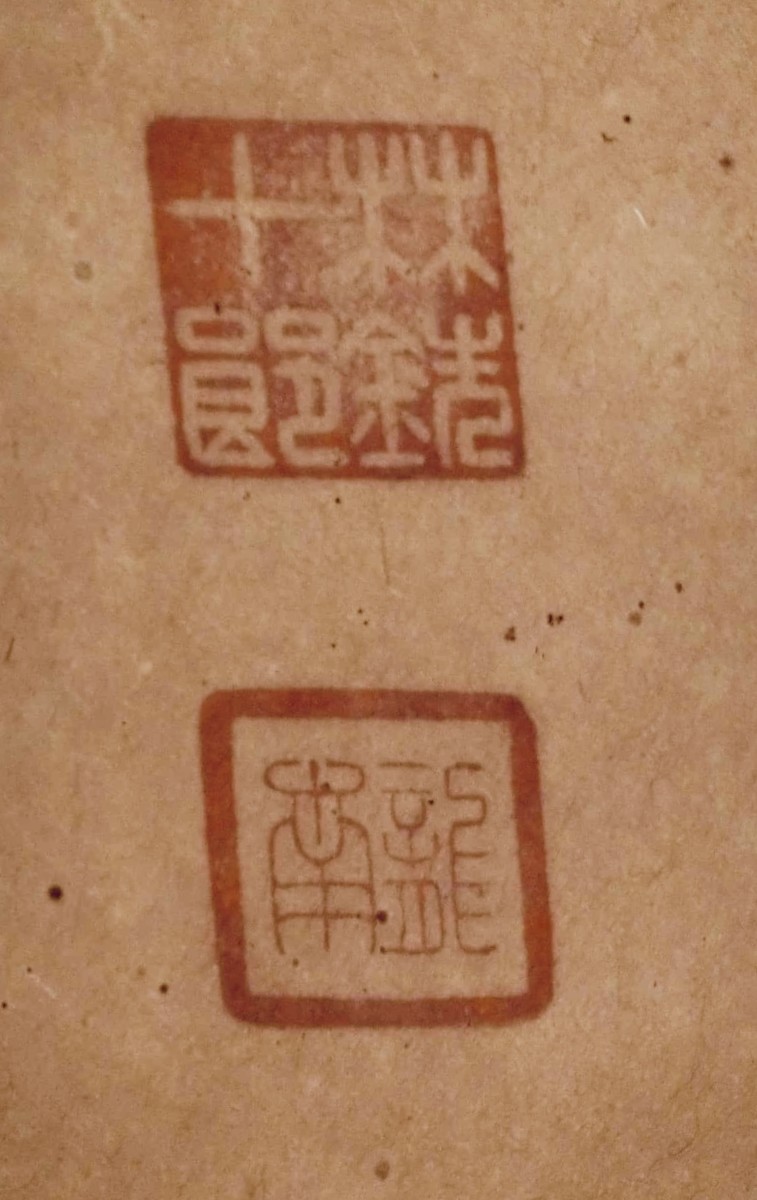

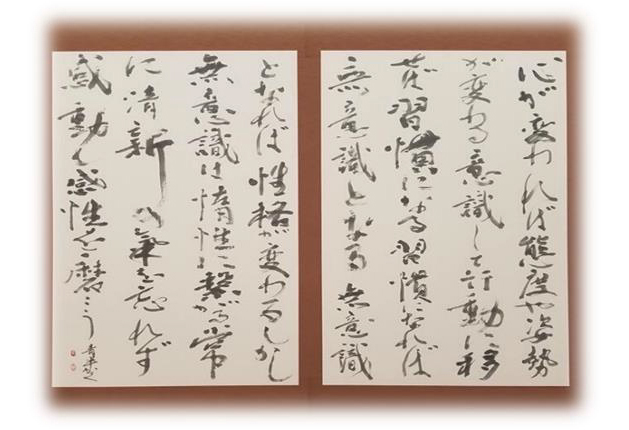

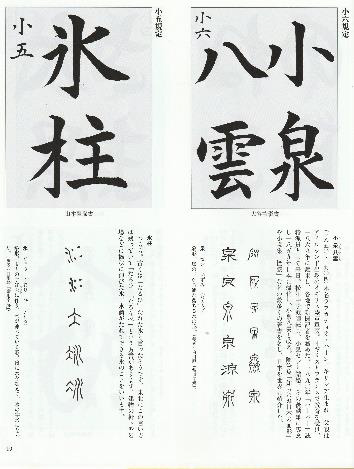

最近、俳句や短歌のくずし字や書簡の解読依頼が多くありました。そこでインターネット検索で江戸時代の俳人の書簡集を見つけましたので購入しました。手紙の写真と翻刻、注釈付きでくずし字の学習にも最適です。またその当時の生活なども知ることができ「へえ~」と悦に入っています。森川許六や小林一茶の書簡もありますが、私にとっては知らない俳人が多数です。でもそれぞれに個性ある筆跡で筆跡分析をしてどんな人物像であったか、筆跡から行動を探る作業をしている関係で興味深い書物でした。もっと早く知っていればよかったと思いました。くずし字を解読して知らないことが多く、自分の未熟さを思い知らされると同時に昔の人のすばらしさに触れることもできます。

それぞれの人物による筆跡の個性の違いと生活がうかがえる資料

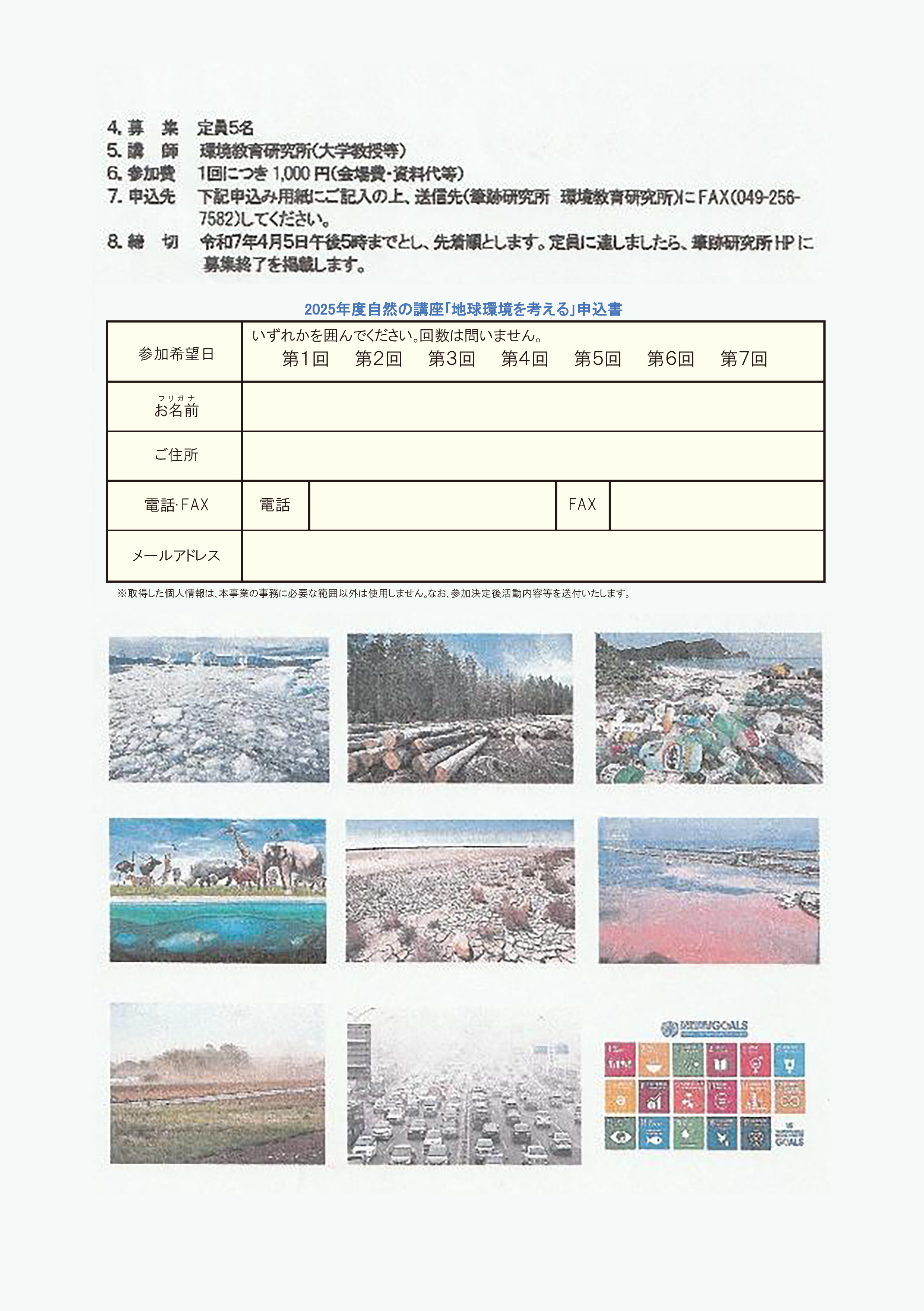

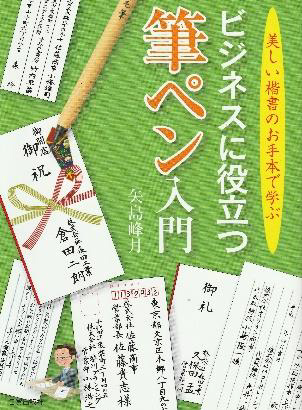

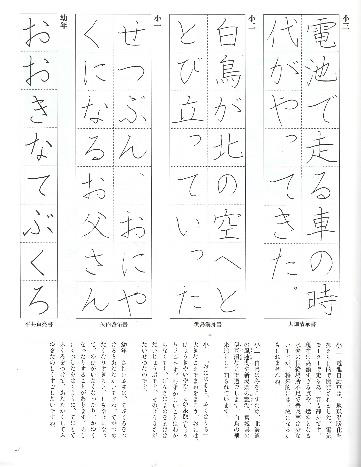

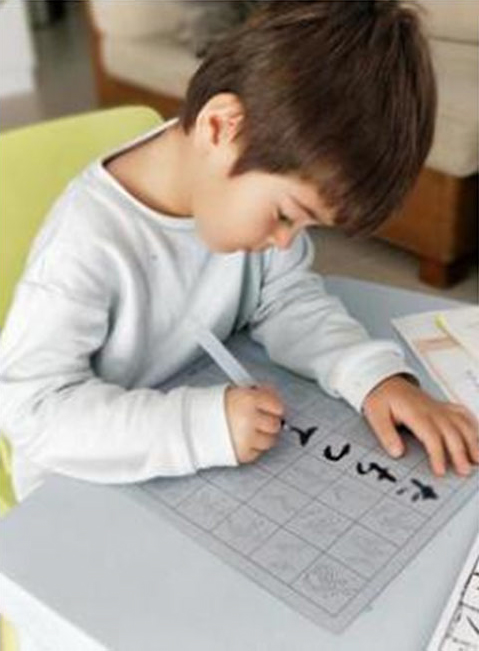

数字と文字のお手本と数字を練習したもの(右の一部先生の書き方の指導あり)

美しい文字を書く技術は世界中にあります。しかし美術の域に達するものとしては中国や日本の書道とイスラーム世界のアラビアカリグラフィが双璧といえるのではないでしょうか。イスラームの人々が誇り、連帯感の象徴として愛好しているアラビア語カリグラフィ、そのアラビアやイスラームの世界についての地理や書の歴史などの解説をお聞きしました。次に、まずは市販されていないということで、竹ペン作りから始まりました。最後は講師の先生に仕上げていただきました。墨は墨汁です。毛筆の書道と違い、ペンの筆先の幅によって文字の大きさが決まります。またにじみやカスレはありません。数字は左から右に書いていきますが、文字は左から右に書いていきます。ゆっくりゆっくりと筆を運び、手本と同じようになるようペンの運び方を練習します。払っているように見えるとこともありますが基本最後までペン先がしっかり紙についていて、毛筆のように跳ね上げたり払ったりはしません。ひし形の大きさが筆先の幅です。それの1個分や1個半、三個分、五個分などしっかり決まっているそうです。このほかにも違う書体もいくつかあるそうです。毛筆と異なる書き方に触れて世界が広がりました。

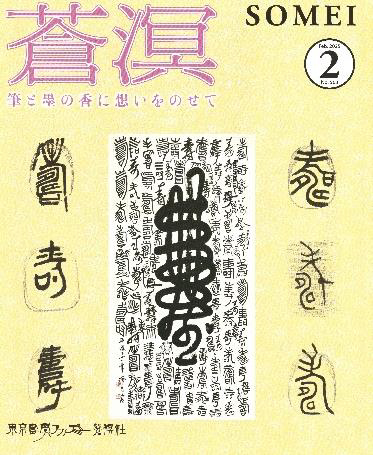

大学の時の同期の秋尾敏氏が主宰する軸俳句誌6月号表紙と表紙裏の「俳人筆蹟」

「俳人筆蹟」の説明の続きの「鳴弦窓雑記」へ筆跡研究所と小生の紹介もしていただきました。

3月の歌会詠草集の5首は、テレビのプレバト風に言えば、凡人や才能ナシを脱して、どうにか才能アリの最後に入れてもらえたような感じです。しかし、いつもそのようにはいかず、4月歌会詠草集の5首は不評でした。いつも主宰から好評を得られれば良いのですがなかなかそうはいきません。批評の指摘のとおりです。継続も大事ですが、それだけでなく、粘ってギアを上げなくては。主宰から自分の関係しているくずし字の歌は良いと言われた3月歌会詠草集の5首は次のような歌ですがまだまだです。ご批評ください。

明治、大正時代の書簡を読みて

- カタカナや変体仮名の漢語調候文の書簡は文語

- 明治期の文明開化も偲ばれる当て字の多き書簡を読みて

- 漱石や正岡子規は文章の当て字造語で時代革新

- 陳者(のぶれば)や急度(きっと)鳥渡(ちょっと)に悩まされ万葉仮名の苦労感服

- 毛筆の大正末の書簡読む百年前の人生此処に

- 腕や手を動かして筆記する「運動」要素

- その場で自分の目で見てどこにどう描くかという「視覚」要素

- 言葉を見える文字にして外に出して確認する「自己参照」要素

短期記憶と長期記憶

「記憶」という働きは、「記銘」(情報を受け取る)⇒「保持」(情報を保つ)⇒「想起」(必要に応じて呼び出す)という3段階になっているそうです。「もの忘れ」はおもにこのプロセスの「想起」の機能低下だそうです。

目や耳などの感覚器から入ってきた情報は脳の「海馬」という部位で一時的に保管されますが、そのほとんどが消え去るそうです。

しかし、繰り返し口に出したり、思いだしたりすることによってかたちづくられた情報だけが、大脳皮質へ送られて、そこに刻み込まれるのだそうです。

記憶は保持される時間によって「短期記憶(数秒から1分ほど)」と「長期記憶(数分から年単位)」に分けられるということはお聞きになったことがあるかと思います。「海馬」の容量は小さいが、大脳皮質の容量は大きいのだそうです。

人の顔は覚えているが名前が出てこない、つい先ほど食べたものが思い出せない、少し移動したら何をしに来たかわからなくなった等、ご経験がある人もいるかと思います。認知症になると今に近いほうから記憶が消えていくようです。

しかし、自分が昔、手足を動かし、身につけた行動や技術は衰えはすることがありますが、そう忘れるものではないようです。自転車の乗り方など、歳をとると体力から困難になることもありますが。

長期記憶は「陳述記憶」と「手続き記憶」の2つに分けられる。

陳述記憶とは、「海馬」を使い、言葉やイメージで表すことのできるもので、学習による意味記憶(知識に関するもの)と体験によるエピソード記憶(主観的な思い出)があるそうです。

「手続き記憶」とは「大脳基底核」と「小脳」を使うため、記憶障害になっても失われにくいと考えられています。例として、ピアノの演奏、スキーの技術、自転車の乗り方、水泳の泳ぎ方、けん玉のコツなど身体で覚えた「動作や技術の記憶」だそうです。

以上、参照:Eisai「もの忘れの教室」

手や腕でしかも毛筆という扱いにくい用具を使い、技術を習得すること、そして言葉を文字で筆記することは「記憶」に深く関係しています。

いかがでしょうか?古文書を小筆や筆ペンで書くということは、脳の活性化や記憶に非常に良いと思いませんか?

是非、体験をしてみてください。筆跡研究所でもお待ちしています。

くずし字解読アプリ「みを」が開発、公開されました。近世の古文書はかなりよめると聞いています。今のところ、合字などは課題のようです。さらに「ニンベン」「ギョウニンベン」「サンズイ」「リッシンベン」など同じくずしになってしまう草書体などは、AIでは判読しにくいかと思われます。文書の意味が通るように読まないとならないという高度な課題もあります。さらに書いた人の癖があり、なかなか最後は人間か判断しないとならないことも残るのでなないかと思われます。現在、どのくらいの古文書を「みを」を使って読めるかを検証した人もいますが、かなり参考になる場合もありますが、誤読はものによってたくさんあるようです。そこで、私は、一つの古文書を読み、その中に使われている変体仮名を知ることで、其一つの古文書を早く読むための変体仮名の学習方法を考えてみました。1つの古文書に使われている変体仮名をまず学ぶことで、使われていない変体仮名はその時点では学ぶ必要はありません。そのように一つ一つ学んでいくうちに自然に五十音の変体仮名を学び終わっていたという方法もあるのではないかと思います。最初にすべての変体仮名を学ぶ方法もありますが、一つの古文書の積み重ねが、内容を知ることができれば楽しく学べるのではないかと考えました。そこで今回は国立国会図書館デジタルコレクションにある「有馬山温泉小鑑」出版社菊屋五郎兵衛、貞享2年出版は有馬温泉の歴史を知ることができ、行基菩薩などの不思議な話などがおり交ぜられて、興味深い内容です。

-

「有馬山温泉小鑑」における変体仮名の覚え方

- ① 頻出の順番に変体仮名を覚える。

- ② 同一の変体仮名のくずし方の変化にも考慮して、様々なくずし方の程度にも注意して覚える。(変体仮名の字母となった感じを抑えておくと覚えやすい)

- 課題として、これはまだ1冊の古文書の事例だけであるうえ有効かどうか検証する必要がある。

- 古文書は変体仮名だけではなく行書・草書も読める必要がある。その学習方法は今まで出版された解読の学習法などの出版物による学習やYouTubeなどでも解説がたくさんあるのでそれらの活用も有効である。

有馬山温泉小鑑における変体仮名の使用をページごと順番に書き出し、さらに使用頻度を50音順の一覧表にしました。その活用などの拙い提案を大学の紀要にまとめました。『「有馬山温泉小鑑」における変体仮名の使用に関する研究(武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要((第19輯/2022))齋藤英男』です。

書きたくなくても 書きたくなる

なんでだろう

てがおぼえているからかな」

2011年8月25日(木)の読売新聞「こどもの詩」に載っていた、岐阜県海津市の小学4年生の栗田 真由さんの「えんぴつ」という題の詩です。

たしかに、幼児も子どもたちも、クレヨンや鉛筆を持つと何かを書きたくなりますね!もちろん大人も!

先ほどの詩への選者の長田 弘さんが明快に答えています。

「鉛筆はね、人がことばを書くための道具じゃない。人をことばに導いてくれる道具なんだ」と。

筆記具で文字をというより言葉を書き、自分の思いを書こうとしてもなかなかぴったりとはまる言葉は出てこないことがある。短歌を詠んで書いても何度も推敲し、どうにか少し良くなったというところまで行くが、なかなかフィットする言葉に導かれないことが多いが、徐々に近づく感覚を味わうことができる。

今日もまた、くずし字を解読時の鉛筆や書の臨書での毛筆、硬筆練習でのペン等と筆記具を持ち、毛筆や万年筆、鉛筆の濃さによる用具の違いによって用途や気分が相当変わることを実感してる。

くずし字の変体仮名や草書のくずし字を読んでいると、書いた人によって、個々にくずし方に違いがあります。一つだけくずし方を覚えたからと言って、そのままほかの人の同じ文字が読めるとは限りません。文章中の同じ筆跡を見つけてその人の書き方の癖を見つけたり、行書に近いくずし方から草書に近いくずし方まで様々な段階のくずしになれたりする必要があります。

しかし、これらの検討が意外と筆跡鑑定に役立っているのです。同じ文字でも書いた時の状況により微妙に変化します。人間はコピー機のように全く同じには書けません。しかも、その人の無意識となった習慣性の筆使いは全部隠すことは至難の業なのです。また書いた時の年齢によっても文字の特徴は変わります。したがって筆跡鑑定ではできるだけ近い時期に書いたものと照合することも大切な要因です。また、病気などの影響でも書き方が変化します。その変化はどういう理由なのか見定めて、その中においても、その人の書き癖を検討していくことが重要になります。

誹謗中傷等の筆跡鑑定も頼まれますが、大体依頼した人が、この人の字ではないかと鑑定の依頼に来ます。日本人は違う人が書いた文字に敏感のようです。

これは最近は書くことが少なくなりましたが、手紙や年賀状などの筆跡を見ると、これは誰さんからの文書と分かりました。

大学に勤務していた時、まだ出席カードの全盛の時代に他人の名前を書いたのを発見した教務部の人もいました。ある大学で講義をする知人も「代筆すると筆跡鑑定の知り合いがいるからすぐわかるよ」と言って、私を出して不正のないよう促したと聞きました。また教員免許講習の試験の時、体調が悪くなり、用紙の半分しかかけていない解答がありましたが、監督者の付箋が貼ってあり、「体調を壊したのでご配慮ください」とそこには書いてありました。その解答の筆跡はギザギザに小刻みに線がぶれていました。体調の悪さを如実に現すのだな筆跡について再度認識させていただきました。

干支「寅」と「虎の顔」の陶印と「西」「m」「聖」の陶印

左2つの蕎麦釉は茶色一色になり変化が出ませんでした。難しい!真ん中ははじめアクリル絵の具で誤って塗ってしまったのですが、上から呉須の青で塗りなおしたら、アクリルは燃えて全面青になりました。右2つは青や蕎麦釉の上に白萩釉をかけてみました。(参加者の作品)