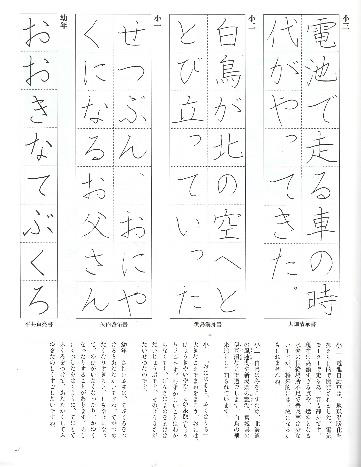

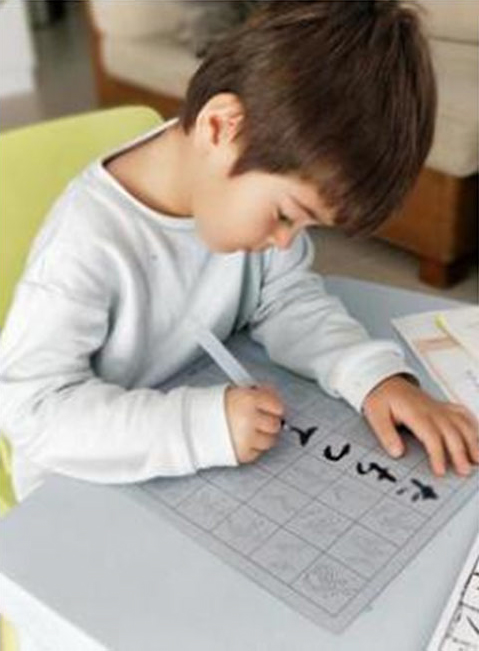

年長さんの書道教室では、図形や線の書き方を最初にやりますが、提出するときの「なまえ」と日付の「数字」を教えるようにしています。

「なまえ」は書けるかな?ときいててをあげさせて、まだかけなくてしんぱいしないでいいですよ。これから書けるように練習します。書ける子は早いですね。と言葉かけして、「来ている服に保護者が書いた名札があり、それを見て書こう!」と言って始めています。

また用紙を準備し、8から9マスの4行くらいのA4用紙の左端(右では見にくいので)になまえの手本を書いてなぞり書きや視写するようにしています。少し難しいと思っていましたが、苗字はまだ書けない幼児もいますが、名前は書ける子が多いようです。

名前練習用紙1は、ホームページのお問い合わせのところに資料としてダウンロードできるようになっています。いっそに研究していただける方や、実施したい方はどうぞ活用して、ご意見等のコメントをいただけると幸いです。

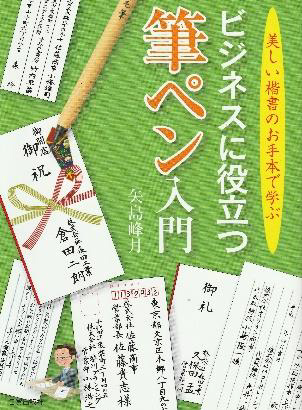

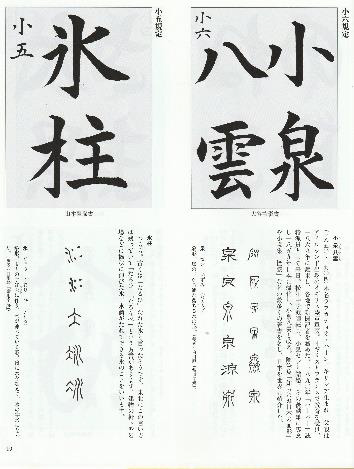

使い慣れない毛筆筆ペンで書きました。線の太細、字形の把握等、同じ年でも何か月かの違いが発達の違いに影響していますが、それぞれに、一生懸命書いたものです。それでも書いた軌跡(行動スタイル)が発達途上ですが、感じられます。

*2回書くことで、疲れてあきらめてしまう子、さらに工夫をして手本に近づける子、だんだん文字が小さくなる子、さまざまなちがいがあります。児童は課題は、なぞり書きさせています。「三つ子の魂百まで」という言葉がありますが、3歳までに、すでに基本は備わっているのかも?姉妹の妹の年中(4歳)の幼児も一緒についてきて練習しています。

一緒に研究をしていただける方、または幼児の図形練習を実践したい方は、お問い合わせの資料から、図形練習1をダウンロードしてご利用ください。

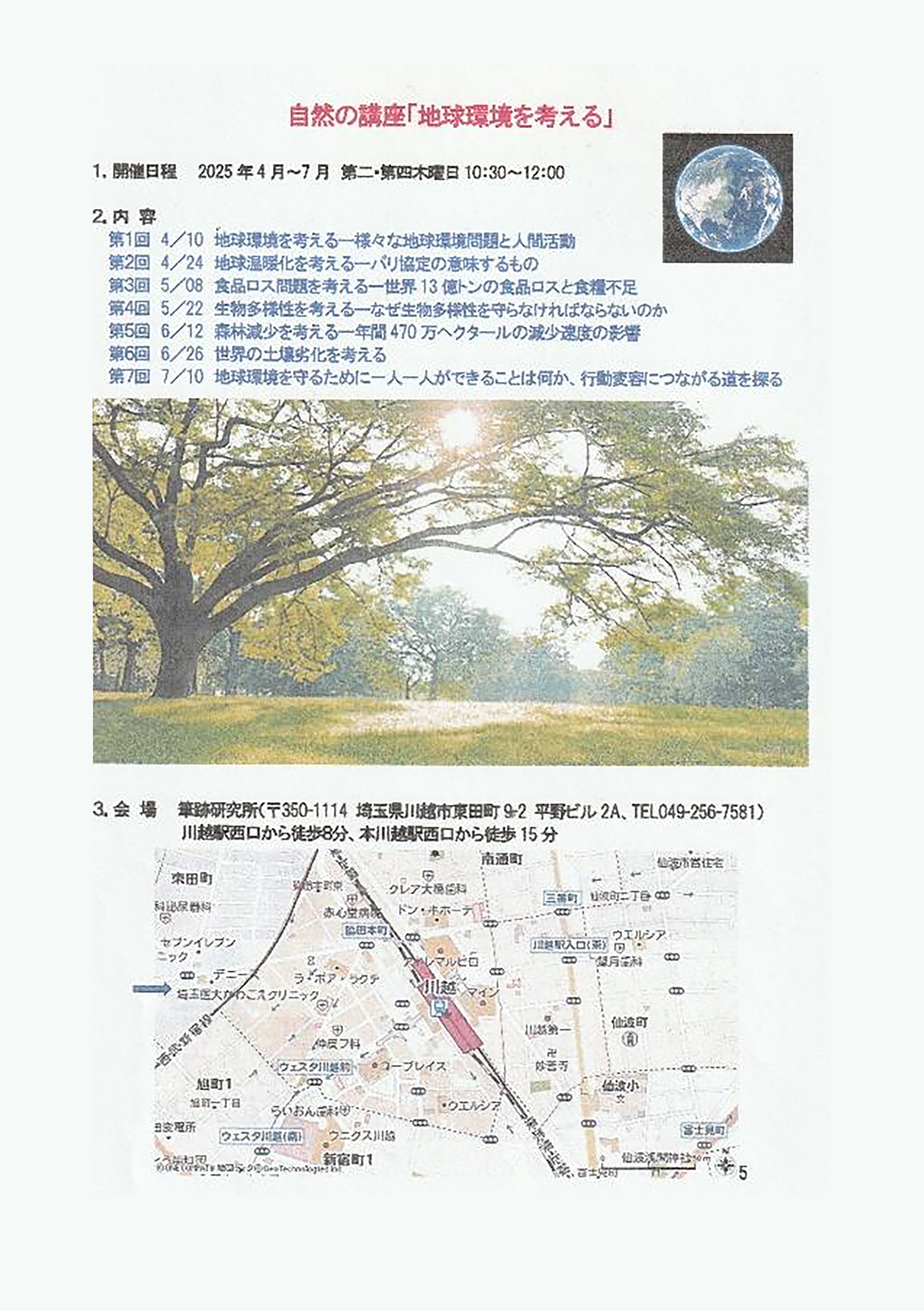

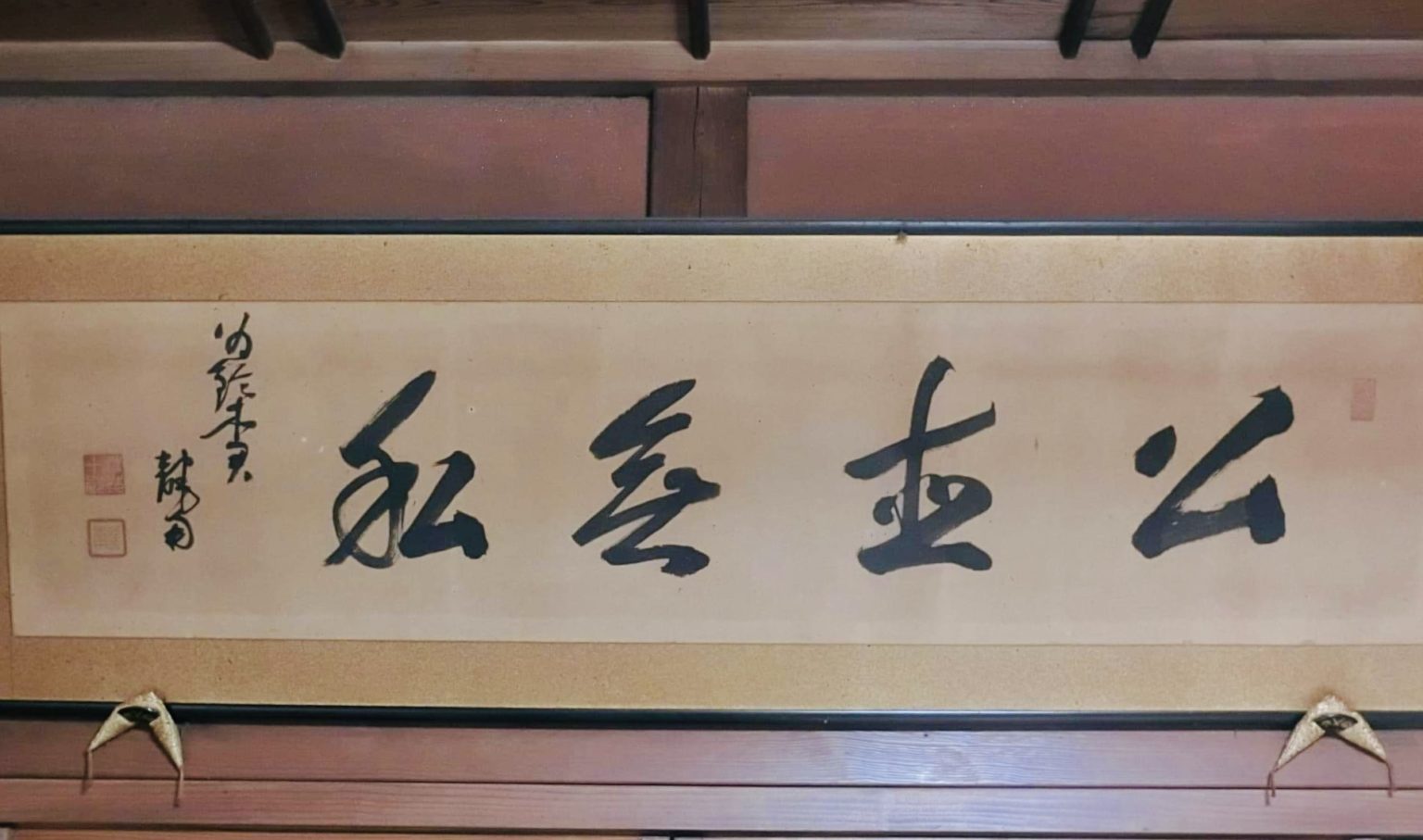

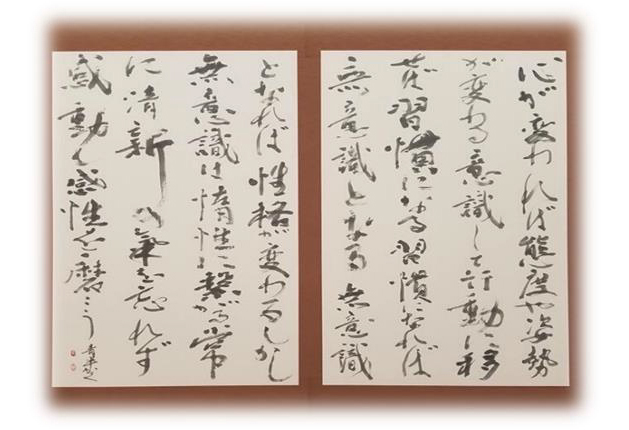

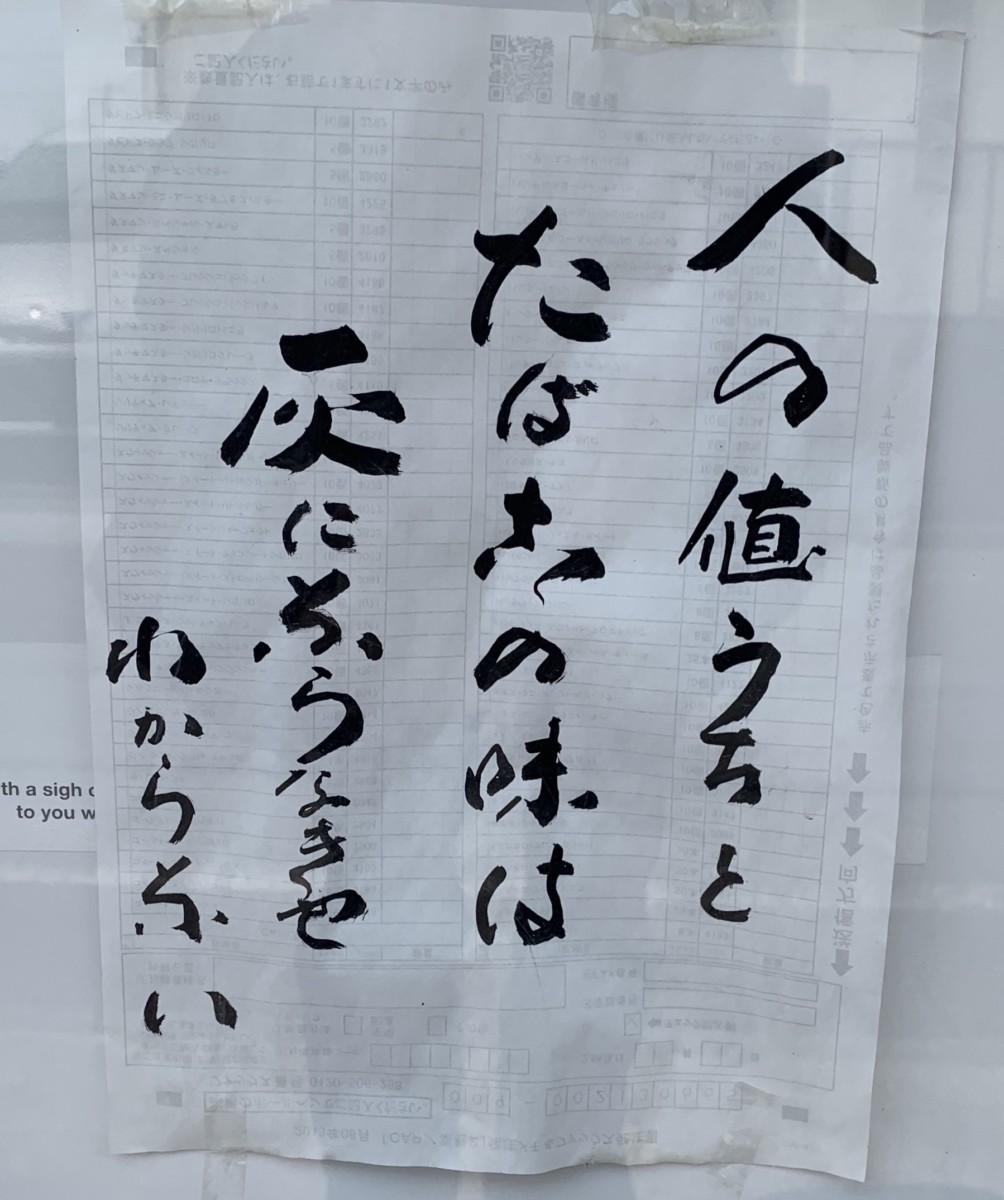

川越・喜多院近くの煙草自販機の張り紙です。味のある筆跡と言葉

思わず、写真を撮らせていただきました!横画が少し右上がりの「値」「味」「灰」に混ざって多少右に下がった「太」の第1画、「古(こ)」の第1画、「奈(な)」の第1画が見られます。横画右下がりに書く人は、前回書きましたが、すぐに行動するのではなく、一歩控えて考えて行動するタイプの人と思われます。右上がりが多数を占める中にあって、少数派です。右下がりは、ちょっとまてよ!と踏み出す前に同調すべきかどうか一旦足を止めて判断する傾向にありると考えます。したがって、独自の思考や行動傾向があると考えます。職業では学者や評論家などに多いとされる筆跡です。

また、「値」の最後の点はバランスを取る「飾り点」でしょうか? 文字の大小の変化や線の太細の変化、絶妙な書き方です。変体仮名を使っていることから年配の方でしょうか? 文字の最終画をしっかり止めて、落ち着いて書いているところにも最後まで力を抜かずにやり通す力があると思います。

また、最近の若者はハネはない傾向にありますが、力強く撥ねています。最後に力を込めてやり抜く忍耐力もあるかと思います。味のある言葉を書く人の筆跡であることも頷かれます。最近の美文字に劣らない、いやそれ以上の味わいのある筆跡です。

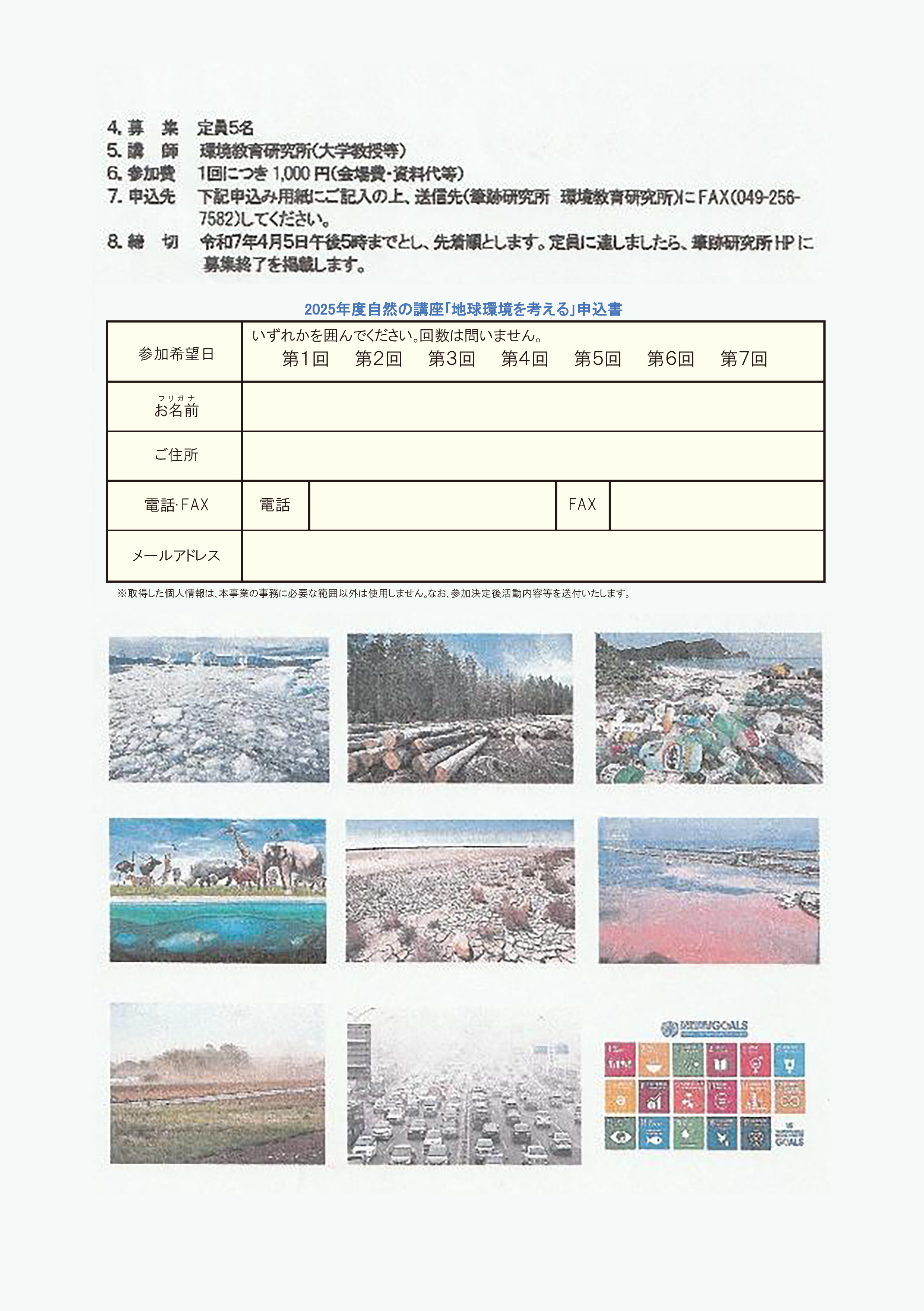

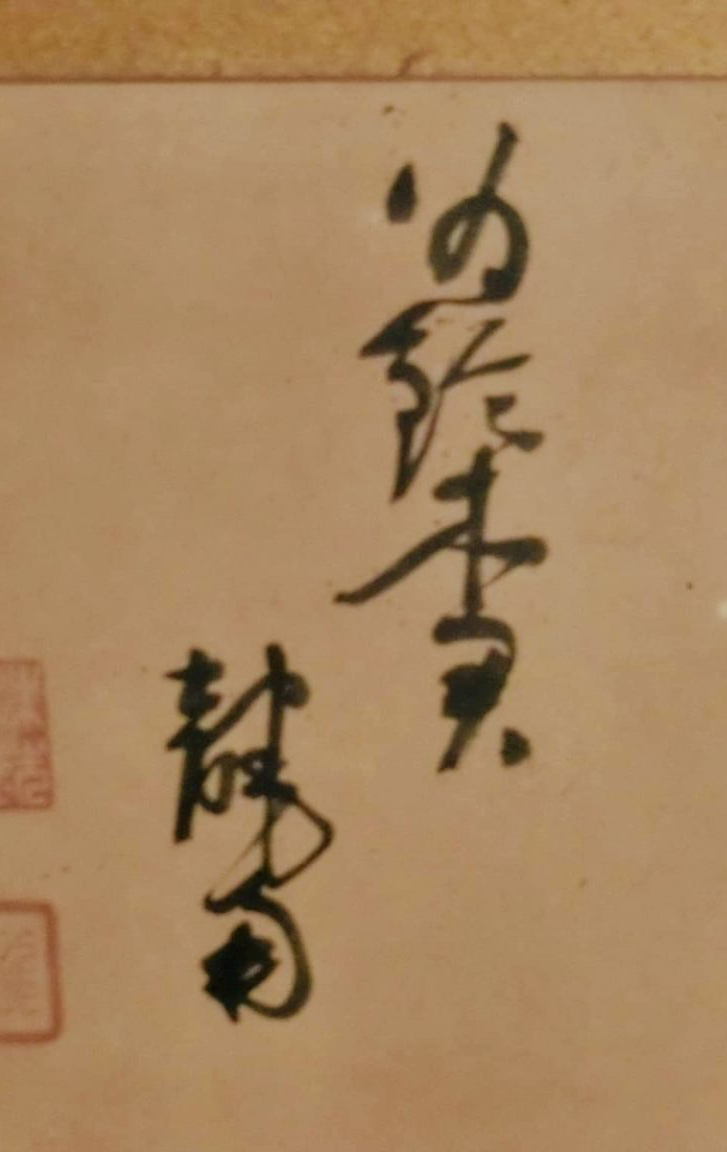

紫陽花と和食(豆腐料理専門店)の「梅の花」で頂戴した小ぶりの傘

これは、筆跡を勉強し始めたころ、埼玉県川越市の豆腐料理の専門店を訪ね、おいしくいただくうちに、外は雨になりました。帰り際に傘を使ってくださいというので、貸さなくてはけないので大丈夫です、と答えたのですが、確か返さなくて結構です?という言葉を聞いて使わせていただき、その後も小さくちょっと家の周りで使うには使い勝手がよく、宣伝もかねて、ずっと使っています。この文字について、お店の人に尋ねたところ、「社長」です。という返答をいただきました。前にも書いたように、右下がりの人は、「ン、ちょと待てよ」と、いったん考えてから行動する傾向があります。そこで、すぐに行動に移すのではなく、独自性を打ち出されたのではないかと思います。したがって研究心や新しいことにも、他の筆跡特徴の組み合わせによりさまざまな行動が考えられます。横画は基本は少し右上がりが普通ですが(相当右に上がっている人は行動の早い人が多く、少し右上がりが一般的であるといえます。)しかし、最近の傾向としては活字の影響か、横画が水平の人が多くなりました。活字は肉をそぎ落とした、余分な情報の少ない印刷文字であり、そのような書き方は感情を抑制しているのではないかと考えます。

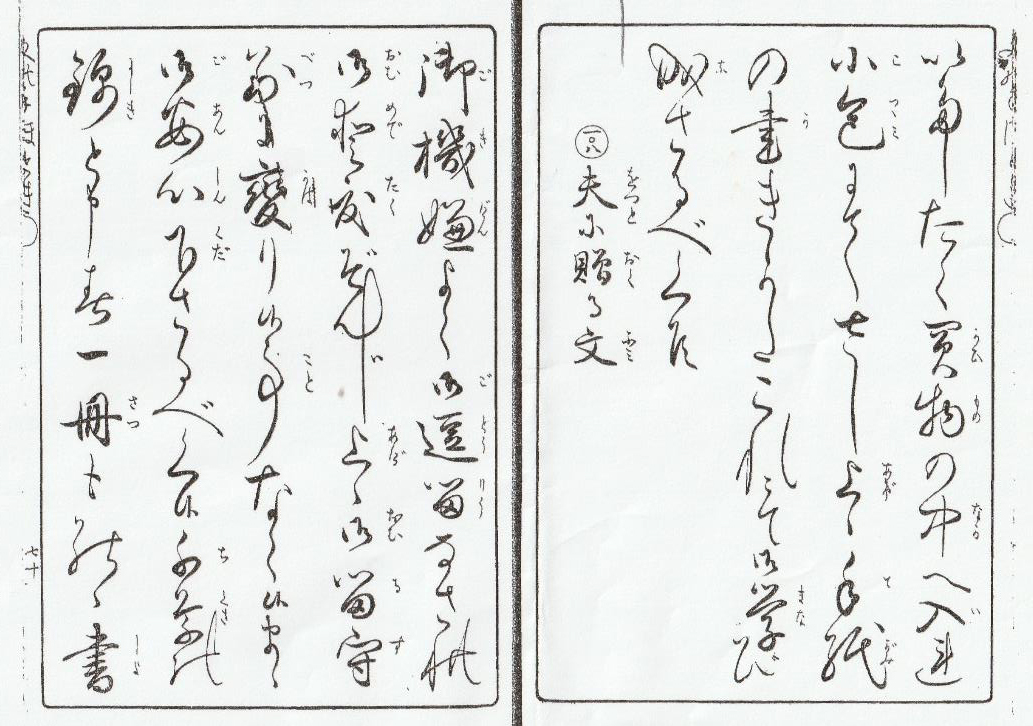

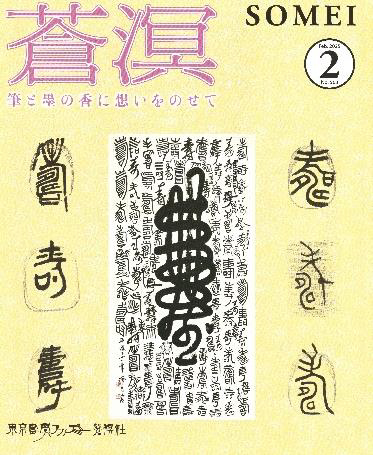

古文書や日本の古典を原典やくずし字を学びたい人が手軽に学べるアプリケーションソフトが公開されています。「まなぶ」「よむ」「つながる」の3つの機能で構成されています。「まなぶ」機能では草書と変体仮名を学ぶことができます。私にとってはまだまだ少ないと感じていますが、開発者はさらに追加し増やしていくそうです。「まなぶ」では「変体仮名」から「草書体漢字」の2種類があり、学んだあとにテストで確認できるようになっています。次の「よむ」では、「方丈記」冒頭部分や浮世絵師、歌川芳藤のなぞかけの絵すごろく、「しん板なぞなぞ双六」などにチャレンジできます。

さらに、「つながる」機能では、くずし字を学ぶユーザーと交流するための機能で、難しい文字を撮影して、読み方を尋ねることができるのです。

このアプリは、平成27年度科研挑戦的萌芽研究「日本の歴史的典籍に関する国際的教育プログラムの開発」の研究活動の一環として開発されたそうです。

くずし字学習支援アプリKuLA

「アプリで学ぶくずし字」くずし字学習支援あぷりKuLAの使い方/朝倉洋一/編

今年度はコロナの影響で6月29日(月)と30日(火)の2回、体験教室を行いました。参加希望者が32名ということで、16人ずつ密を避けて実施しました。その結果、年長さんの参加申し込みは26名となりました。7月7日(火)が第1回、筆ペンを利用しての練習です。14日(火)もほぼ同じ内容で、毎回1つくらい新しい内容を入れ替えて指導しています。

今年度から小学校1・2年生の国語科書写の中で軟筆(水書きを行う学校が多いと思われますが)での指導が可能となりました。毛筆の指導は今まで通り小学3年生からです。

水書の便利なところは乾くと何度でも練習でき、しかも水なので墨のように汚れないということです。そこで水書が多く採用されるのではないかと想像します。

私は、すごく柔らかい毛先の筆ペンを選んで指導しています。少し手は汚していますが、書いた跡が紙に残るので、1枚は提出させ、記録しています。

指導内容は、図形のなぞり書きや、様々な線の練習、自分の名前の練習などを行っています。

筆順をできるだけ意識させ、1 左から右へ、2 上から下へ、線を書くよう説明しています。

「筆跡診断」とは何? と自己紹介をした時によく聞かれます。筆跡鑑定と思っている人も多いようです。わたしは筆跡診断も筆跡鑑定の一部と考えていますので、よいんですが、詳しくは一般には筆跡鑑定は書いた人の真偽を判断するものです。裁判所でこの筆跡は同一人物によるものか、それとも別人が書いたものかを判断します。

「筆跡診断は、診断と言葉を使っているように、健康診断が健康状況をいろいろな検査項目からその人の健康を診断するのに対して、筆跡診断は筆跡の特徴(文字の書き進め方や字形のとり方など、書くという行動の結果表れた筆跡を診断し、書いた時の心身の状態を推察します。ゆっくり書く人は行動もゆっくりでしょうし、書くのが早い人は行動も速いと考えます。したがって早口の人は書くスピードも速いでしょう。ゆっくり話す人は行動もゆっくりな方が多いと考えます。きちんと書く人よりも行書で繋げて書く人は当然行動が速い傾向の人です。もちろん正式の書類はきちんと書く人がほとんどでしょう。したがって表現形式にもよりますが、転折(文字の折れ曲がるところ)を、きちんと折れ曲がって書く人はカーブして曲がって書く人よりゆっくり確実な行動をとります。もちろんその時の心境や状況により変化はしますが、急いでいたとかなどの状況にもよります。それはそのほかの筆跡特徴との組み合わせでも判断します。指紋と同じように一人ひとり異なるのが書き癖(習慣化した書くという行動)です。しかし、筆跡は指紋のように陰影が重なることはありません。まったく同じ筆跡はコピーとなります。

「つまり、筆跡鑑定は筆跡から書いた人が同一人物であるか、そうでないかの判断をし、筆跡診断は、書いた時の行動のスタイルを診断します。したがって、自己理解・他者理解に役立てることやどのように書くと自分のなりたい自分とマッチするかなどをアドバイスできます。文字を書くという行動は早くて3か月~6か月かけて文字を習慣化するまで書くといつの間にかその行動が変わります。するとその行動は他の行動に波及するはずであると考えます。信じられない人はどうぞ一度体験をしてみてください。

80~90%解読! 間違いやすいくずし字が課題!

前回、くずし字の解読を8,9割 AIが読んでしまうことを書きました。しかし、まだいくつか誤読もありますよ!

「日本文化とAIシンポジウム2019~AIがくずし字を読む時代がやってきた~」11月11日開催のチラシの文字からその部分を見てみましょう。あなたはわかりましたか? でもすごいですね!しかし、書き癖などがありそのあたりは難しいかな?また、似たくずし字をどう読むかも課題でしょうか?

私は書道は草書を専門として展覧会活動を40年以上続けてきました。そこで少し草書には自信があります。書道を学んでも草書や仮名を学習したり、古文書の勉強をしたりしていないと解読(翻刻というそうです)は難しいと思われます。

また、大学院の留学生が古文書を読むのに苦労していたので、代わりに全て解読したことがあります。急いでいたのでいくつかわからない個所もありましたが、意味としては物語なのでつながったと思います。一般的に、古文書は書いた人の癖もありまた相当個人的なくずし方やまちがって書いた部分もあるのではないかと思われる個所もあり、公文書でないものは解読が難しいものが多いと感じています。

最近は、AIが80~90%くずし字を解読するという新聞記事もありました。また、東京大学、京都大学、国立歴史民俗博物館などが協力して、「市民参加型翻刻プロジェクト」を公開しています。相当な古文書があるようですが、読める人が少ないということで、AIを活用した解読と市民の参加を進めているようです。AIによる解読のコンペで1位は中国人、2位はロシア人、3位が日本人であったということのようです。その新聞記事を見ると、AIの解読も、やはり紛らわしい文字は間違って読んでいました。さらに詳しい内容は次回に書きます。

「書は人なり」の書とは、出版された書物なのかそれとも書いた文字のどちらなのかというと、両方である考えます。一般的には、統計的でなく想像ですが、どちらかというと「書いた文字」について言われることが多いのではないでしょうか。

私のホームページのトップに引用した石川九楊氏の言葉は、筆跡診断を勉強していて、よく性格・行動と表記されたり、文章を読んでいると「行動」と書かれているのに別のところでは「性格」と書かれていたりと混同されているという思いを抱いていました。

そこで、いろいろと性格と行動について調べているときに、サライの「西郷隆盛特集号」に

「書は人なり、などといいますが、 書は書いた人の性格を映すのでは なく、書いた人の行動のスタイル を如実に映し出すのです」と書いているのを知人に紹介されました。

それを、ホームページのトップに掲げさせていただき、書と筆跡、その素晴らしさ、これからの時代にぜひとも活用してほしい筆跡について研究し、それが生活に活用され豊かな人生を送る一つの方策としていただきたいと願っています。「筆跡には如実に書いた人の行動のスタイルが映し出される」という考えに則って、個人の行動スタイルを考察することができるのです。

特に、書かれた文字に接する機会の多い教師及び保護者の方にもぜひとも活用してほしいと願っています。

サライ 2018.2月号「西郷隆盛特集」